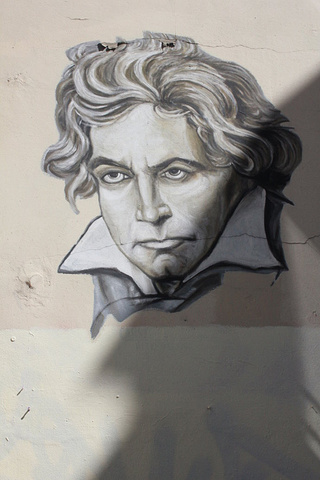

在德国计划还在萌芽中,波恩就率先被放在了listing上。波恩与我而言其实是一个很陌生的地方,因为这个地方,除了贝多芬,我几乎一无所知。但也正是因为贝多芬,我才执意一定要前往这个地方。贝多芬一直以来都被授予‘乐圣’,‘音乐中的大将军’之类气势非凡的名号,后人即使对音乐一窍不通,对这个名字也算是如雷贯耳,从8岁小孩到80岁老人谁都能哼一句致爱丽丝,或者命运,或者欢乐颂,可见其音乐对世界的深远影响。而贝多芬在我的生活里,永远扮演着激励斗士的角色,每当我失落,彷徨,绝望的时候,我崇敬他,敬畏他,更发自肺腑的爱他的作品,每次听他的作品,最后总是有种灵魂得到救赎的奇妙体验。所以,去波恩,去看贝多芬,这个年头迫切的堆在心头,几乎也是我此次出行前,最期待的一站。

从科隆做慢车,也就半个钟头,好像做地铁都能坐到波恩,那就更便宜了。从火车站走出来,就立刻感受到波恩的古朴典雅,小小的街道,小小的市中心,而且由于波恩不算是非常著名的旅游城市,来到此地的游客也相对来说不太多,使得波恩愈发显得宁静致远。

波恩的路标非常赞,出了门当然直奔贝多芬故居。这个房子确实是当年贝多芬出生,并且一直住到22岁,不过后期也进行过改造,这个房子是贝多芬一家租住的,一户住两户人家,贝多芬家只有一个小小的卧室和起居室,还有公用楼下的厨房。现在这个房子改建的比较宽敞明亮,其实原本的房子,更加矮小昏暗。照片中那个黄色墙的绿色窗户,就是当年贝多芬出生的小屋,贝多芬故居意外的没什么游客,迎面而来都是日本人,讲解器也是有日文,没有中文,但是有中文的详细指南,里面不让拍照,有些遗憾。但是站在这座小小的房子里,想象着200多年前,大师也曾今坐在这里,学习钢琴,小提琴, 开始第一次创作,找寻灵感,这种隔空对话的感觉,现在想起来,还有些微微的想要盈眶。在这个地板滋滋作响的小小空间里,陈列着一些年轻时的手稿,这些作品鲜少有人去录音,但是在贝多芬故居内,有大师用他当年演奏过的提琴,那个时代所存在的钢琴所演绎出来,在此情此景下聆听这些青涩的作品,真是百感交集,有兴奋,有喜悦,有惊喜,有感动。。。好像是真的在那么偶然的一天,上门造访了这一位大师,明知时间已经过去了200多年,但是在这个特定的背景下,仿佛一切又回到了起点。展览室里还陈列了他当年用过的简易放大器。其实很长一段时间我都忘记了之间事情,但是当你看到那些放大器时,仍觉得触目惊心。讲解器很贴心的模拟出贝多芬耳聋的状态,把他30岁可以听到的贝五,和40岁可以听到的贝九模仿出来,可以明显的感觉到,贝五还算有旋律,贝九就几乎什么都听不出来了,在创作和首演的时候,作者几乎都无法听见,这样的心酸,到底该有多么令人伤感?故居里还有一些出版的作品,和对贝多芬印象深远的人的画像,海顿,萨列里之类的,还有他用过的眼镜,创作台,他小时候演出的海报等等珍贵的文物。看故居还有一个感受,就是贝多芬的创作之路,真的是一条孤单的道路。他和父亲关系复杂,他和唯一的亲人,侄子,关系复杂,总之他一辈子总是得不到他想要的爱,而他爱的人也总令他心碎。或许吧,这些很心痛的情绪化做了音符,源源不断的流淌在五线之间了吧!

走出贝多芬故居,就路过波恩市政厅,这个老市政厅可也是来头不小,美国总统肯尼迪都曾站在这里挥挥手哦,我去的时候有点冷清,但是还是感觉有一种很古典的美。接着走,就来到了大教堂广场。这里矗立着贝多芬的雕像,花团锦簇,站在这里瞻仰下,对贝多芬的崇敬之情油然而生。

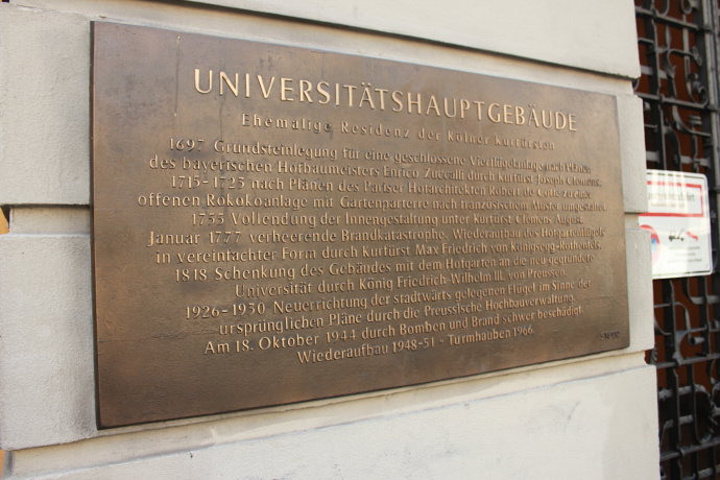

顺着路瞎走,就不小心走到了波恩大学,著名的校友包括马克思(法学毕业),海涅,赫兹(记得赫兹这个单位么?)等等,这个漂亮的教学楼其实也是战后重建的,因为在1944年二战期间,教学大楼其实也是严重损毁。教学楼前的超大草坪真是太漂亮了,躺在那里晒太阳,感觉很惬意。

走回到市中心,往反方向走,就是就旧墓园,我是出发前才偶然得知,舒曼和克拉拉这对伉俪也是葬在波恩。于是前往凭吊。墓园离市中心不过10分钟左右路程,墓园里葬着几百位名人。根据指示,很顺利的就找到了舒曼一家的墓碑,炎热的午后,有专人打扫,墓园四下无人,但是却丝毫没有阴森恐怖的气氛。于是我坐在这里,安静的听我iphone里的童年回忆,朱晓梅的录音,世界那么大,我来自遥远的东方,明明语言不通,时代不同,却因缘巧合,来到他最后长眠的地方。因为音乐,让我觉得我们曾在某个空间就相识,老友般的亲切。夏日午后的微风,伴随花的香气,童年情景静静的在耳朵回响,很温暖,很安心。贝多芬母亲的墓很古朴,小小的只有一个墓碑,整理的很干净,这个可怜的妇人若是得知她的儿子,在200多年后的今天,仍被数以万计的乐迷深深爱戴着,相信她在天堂也会欣慰吧。

波恩写的太长了,其实主要原因也是因为我对这个城市实在是魂牵梦绕了很久。愿爱乐之心不变,愿老天赐我更多机会,日后能再与大师一亲芳泽。