客栈背靠格姆女神山,面朝湖水,视野更无阻隔;左近就是有名的“情人树”和“姐妹树”,景观一流;建筑外观平实,不刻意标新立异;墙漆成鹅蛋黄,被则是流潋紫,艳而不俗,颇具韵致。更关键的是人。老杨和兰姐,若干年前游玩泸沽湖后,“牵绊”不舍,末了,放弃重庆老家的事业,来此开了这家客栈。几日相处,与“观澜”众人同桌吃饭,笑言彼此,互为帮助,渐渐熟络起来。老杨寡言,兰姐口快;老杨拍一手好照片,兰姐烧一桌好饭菜;两个热心肠,一对性情人。如此,于我就很有家的感觉了,临别,竟有些舍不得。

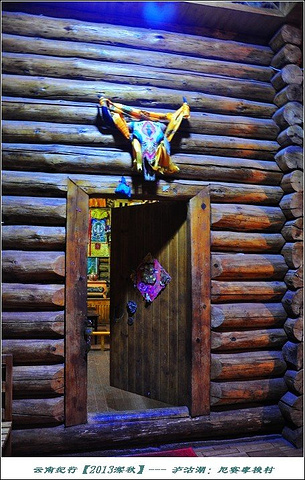

“女儿国”,是泸沽湖最为外界所关注的特色。世居此处的摩梭族人,至今还保留着“母系社会”的传统,实行“走婚制”。我很好奇,都二十一世纪了,他们的奇特风俗是否有所改变?抽空,兰姐带我寻访了一户摩梭家庭。内部陈设类似藏家,因是村里的富户,家具看上去很考究。房内搭起火塘,很温暖,与外面是两个世界;主位供着神龛,营造着他们的精神家园。女主人穿着、饰物很讲究,笑着招呼我们,很精干的样子;男主人则有些邋遢,双手插在袖筒里,眯缝着眼躺在火塘边。夫妇二人形象的反差,让我更相信摩梭家庭里以女性为尊的事实。出来后,问兰姐:“摩梭家庭男人是不是常换?”她笑说:“他们认识有十几年了,有些摩梭男人,倒是长时间不着家的。

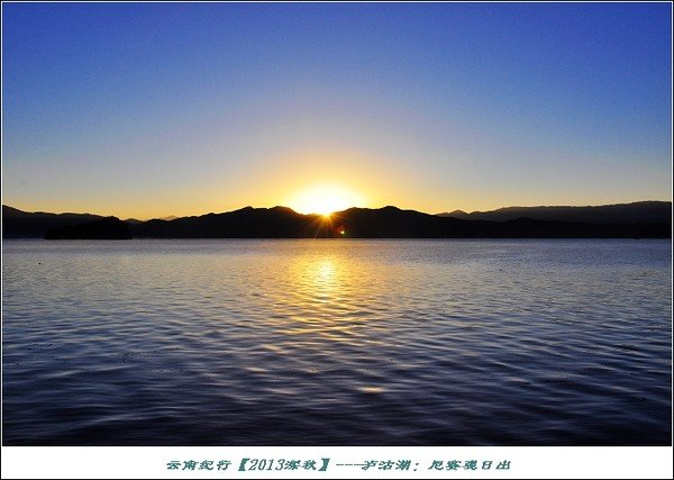

“观澜”的客房都朝东,房内也能看,但我还是愿意去到湖边,视野开阔嘛。特意加了件抓绒衣,可清晨的泸沽湖,还是带给我阵阵寒意;何况此时,长长的湖岸线上,就我“孑然一身”的立着。怎么没有喜爱朝日的同道?

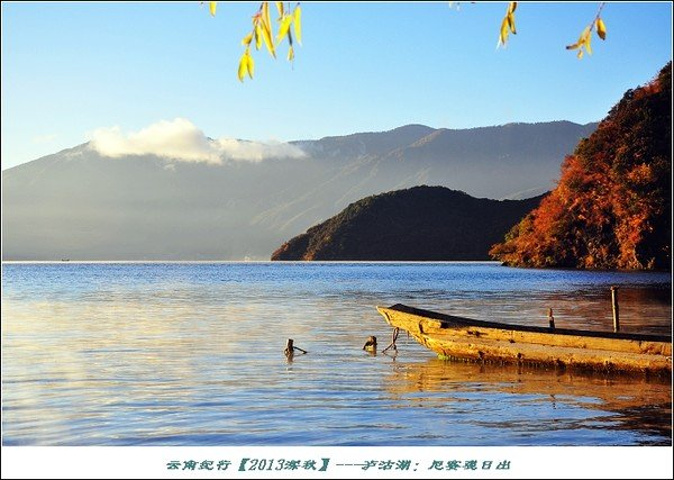

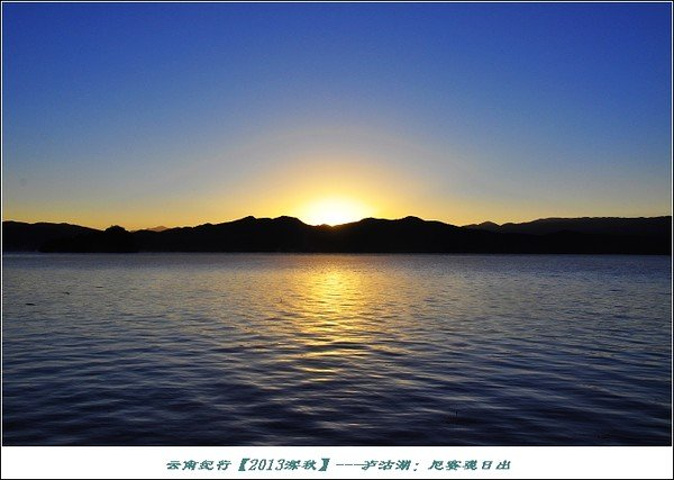

下意识地紧紧衣领,来回走走,光靠兴奋毕竟不行。这会功夫,对面山脊上金黄的晕边又浓了些,仔细看,那些山峰像在微笑,兴许是受够了彻夜的寒冷,终于迎来了“救世主”,苦尽甘来的感觉。印象最深刻的两次观日出,是在热浪岛和西江苗寨:太阳缓缓升起,将海平面变成繁光潋滟的演艺场;礁石也不再黝黑寂寞,而是涂抹上一层金光,准备以更鲜亮积极的形象示人;西江苗寨在阳光的照拂中,意图和盘托出隐藏在层叠、深沉中的秘密,于是,它们和我,都深深呼吸了一口暖意……

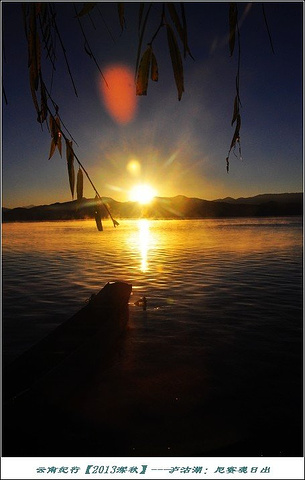

这一次,相信阳光也不会辜负泸沽湖的等待。此时眼前的一切,更像是个仪式。湖水有节奏地荡漾着,还有泊在岸边的小船,韵律掌握得恰到好处。云儿就一朵,异乎寻常地低空漂浮着,向湖水“表功”:“太冷了,它们偷懒不肯来,你看,只有我够义气。”听闻此语,泸沽湖微笑着,从湖面升腾起丝丝水汽,回应云儿的陪伴,也在空中,营造出朦胧高缈的意境。

“晨起的鸟儿有虫吃”,成群的海鸥结队于空中,好似为我们翻山作了一番探察,看看那“犹抱琵琶半遮面”的“家伙”,何时才能露出真面目;或者,它们掠过湖面,在水中留下成片惊鸿的倒影,瞬间,留在了泸沽湖,和我的记忆里。

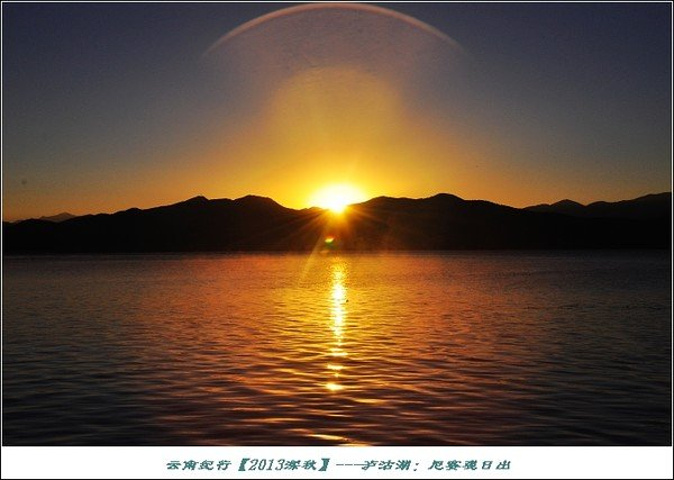

终于,有人来了。一只小舟划近,满载裹得严严实实的“观日者”,尼赛村前的湖际线上,顿时熙攘起来。水汽、人气高涨,各种要素齐备,准备仪式也接近尾声。太阳似乎明白,“耐心是有限度的”,终于不再摆架子,寻了个低矮柔弱的垭口,投射下第一抹辉光。刹那间,整个泸沽湖,都被彻底叫醒了。

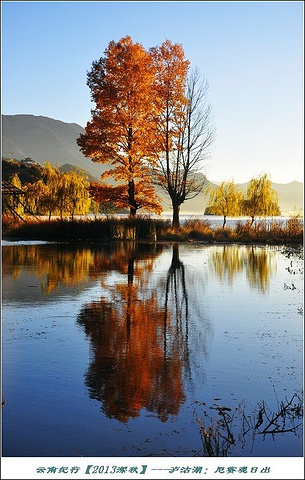

既然来了,就一发不可收拾。他娴熟地把玩着技巧,用灿烂的光圈,和浓淡不一的光线,满意地打量着迎接他的“普罗大众”。我突然想起那几棵“女人树”,女人是最能感知冷暖的,不知在这样温暖的照拂下,她们会作何反应?堤岸上的“姐妹树”,还是袅袅婷婷的立着,时刻帮“搭档”留意着姿态和风度;当然,这样完美的仪态,早已被太阳发现,将她们映照在旁边的池塘里,形成愈加完美的倒影。

完美,是不应随便使用的词汇,但面对如此情境,还能怎么说呢?太阳很满意,其实,大家都很满意,至少期待有了结果。不像那年在泰山顶上,同样的寒意逼人,同样的翘首以盼,等来的却还是令人不厌其烦的厚厚云层。

所以,今天的泸沽湖,和我,都值得了。