如果说宽窄巷子是成都的标志的话、或是1933老场坊是上海的标榜、或是红砖厂是广州的文艺代表的话,那么汉口里则是武汉的历史古商业街的综合体与灵魂之所在。

这里不仅仅有几百年老武汉的繁华的商业街貌,更有武汉当地丰富而真实的生活习俗。

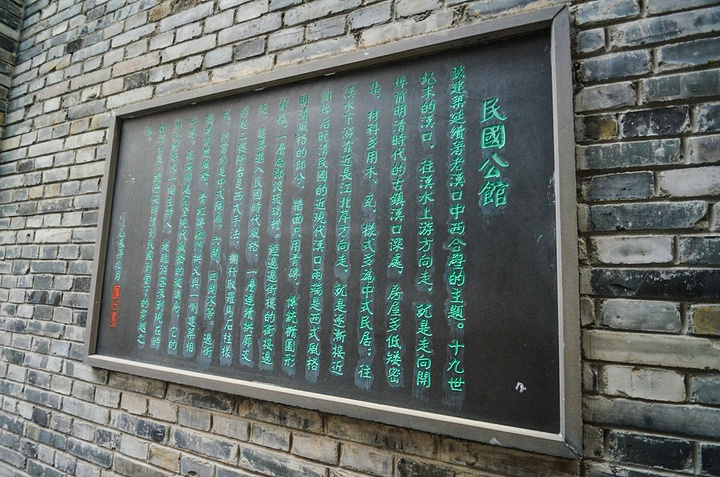

汉口里的这个“里”,原称为“里份”,是武汉市独特的民居形式,是最具代表性的建筑群落。武汉市近代最早的里份,起源于汉口开埠后的19世纪末。是近百年民居文化的一个缩影,也是汉口开埠之后西方低层联排式住宅和中国传统的四合院式建筑的结合体,是东西方文化交流的产物,是“中西建筑文化交融”的标本,蕴涵着武汉这座城市独特的地域文化。

对于一般行者而言,来到武汉就是想到武昌的司门口有户部巷小吃街,汉口的吉庆街小吃街。因为这是武汉特色小吃集中的地方,但是由于过度的商业化,昔日的民俗与民风已经不再那么的淳朴了。而作为集历史、文化、美食、习俗以及特色建筑为一体的汉口里因在原来的老街上进行修复翻新的,所以知名度远不及户部巷和吉庆街了。如果想要了解真正的武汉的特色,山野君建议这汉口里街区是不可不来的。

另外,山野君为了方便大家去汉口里游览,我把简单的攻略罗列如下,希望对诸位有帮助。

①、门票方面:

汉口里作为相对比较开放式的街区,目前还不对外收费的,当然了以后是否会收取门票尚未知晓。因此,乘着目前不收门票的情况下到了武汉赶紧去游玩一番吧。

②、开放时间:

这里原则上是一天24小时对外开放的,但是里面很多的商业店铺在晚上都是打烊了,所以夜晚灯关闭的时候也没啥好看的了,也不是很推荐来游玩了。

③、最佳游玩季节:

武汉作为长江中、上游城市,夏季的气温较高。因此夏季来这里可能会比较受罪了。所以,站在游客的实际情况角度来说,山野君是推荐除了夏季以外的春季、秋季与冬季来汉口里游玩是最佳选择了。当然了,只有暑假有时间的并且不怕热的夏季来也是不错的了。

④、建议游玩时间:

关于汉口里的游玩时间真的很难把握,如果是喜欢逛街、逛古董铺子、喜欢听戏剧、喜欢拍照的话,一整天也不觉得多了,而且这里有很多餐厅,中饭与晚饭都可以在此解决的。如果是简简单单的看看这里的建筑物与整个汉口里的风貌1个小时足够了。当然了,作为旅行家的山野君我还是喜欢慢慢的游览汉口里。综上所述,我建议汉口里的游玩时间是3-5小时左右。

⑤、交通方面信息:

武汉市区可以乘坐公交车336路、342路、725路以及790路公交车到园博园东路园博园东门站下车即到。汉口里离武汉三大火车站最近的车站是汉口站,大约相隔4公里,打车或者公交车都是很方便达到的。

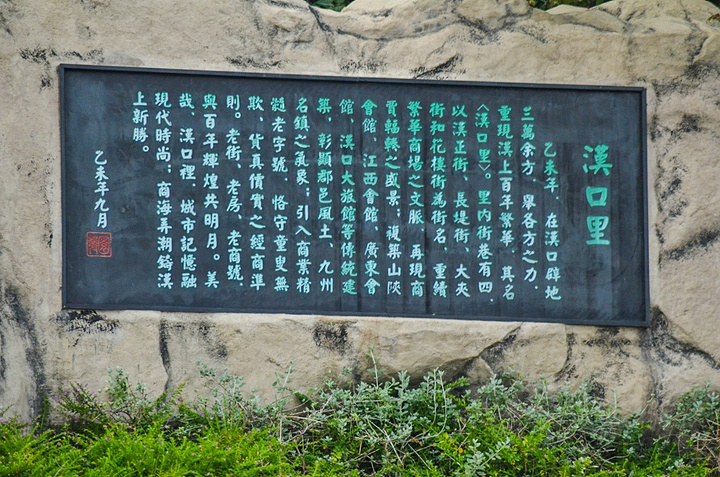

武汉市近代最早的里份,起源于汉口开埠后的19世纪末。里份形成于特定的历史时期,蕴涵着武汉这座城市独特的地域文化。

这里还有关于汉口里的一些简单的信息资料介绍。

城市故事馆内有五个场馆,分别为民居生活馆、文化娱乐馆、西洋商业馆、传统商业馆以及金融行业馆。城市故事馆提供了一个游客们追忆老汉口记忆的场所,这里覆盖了老汉口的各种形态,默默地诉说着这个城市曾经发生的故事。

汉口里就是以汉口开埠百余年为脉络,复原晚清民初汉正街、大夹街、长堤街、花楼街代表性建筑、文化、商业形态,展现老汉口生活方式。

刚到这里就看到很多小美女们在这里拍照,我就上去拍了一张。

没想到,妹子们还是挺配合的呀,居然很开心也很乐意的然我拍照,很不错的哦。

汉口里的汉正街也是拍摄婚纱的好基地,每每走在这里都能看到新人在这里拍摄婚纱。

汉口里的汉正街也是拍摄婚纱的好基地,每每走在这里都能看到新人在这里拍摄婚纱。

非常有楚国风范建筑特色的街道,步行期间也是非常惬意的。

青石板铺垫而成的古街道,总会给人带来一种历史的厚重感。

这儿的一砖一瓦都有历史。

与成都的宽窄巷子一样,武汉汉口里也有自己的“宽窄巷子”一样情怀的汉口里。

汉口里突出“ 老、古、小、杂、吃、俗、潮”7 个字,挖掘整理武汉传统产品和技艺,延伸武汉老字号商业文化品牌,让市民重拾记忆的味道。

漫无目的的逛汉口里就是来汉口里的最大目的了。

街道上布满了楚国商业风范的店铺,是来汉口里的理由之一。

汉口里的小店从内到外都古色古香,斑驳的门窗,陈旧而不失雅致的摆设,置身其中有浓浓的穿越感。

汉口里份的代表:坤厚里、咸安坊、德兴里、永安里、厚生里、兰陵路、花楼街、胜利街等。

很有历史怀旧感的窗棂。

说到砖雕艺术,除了浙江东阳、安徽徽州砖雕之外,武汉的砖雕技术也是不容小觑的,看看这作品就知道了,我就不再多赘述了。

现代与复古碰撞出来的店铺,挺有意思的哦。

过早是湖北地区对吃早餐的俗称,尤其以武汉、黄石、襄阳、宜昌、随州等地也有此俗称。在九省通衢的武汉市,受到地理环境与经济活动的影响,长时期的积累,人们养成了出门“过早”的习惯。而“过早”这一词汇最早出现在清代道光年间的《汉口竹枝词》中。而武汉的早点,又以种类多、搭配妙、做法绝、价不高、吃得饱为特色,因此有人认为“不食武汉味,妄谈有美味之妙称”。在“过早”的名义下,武汉人展示出荆扬相会、九省通衢、江汉大都气吞山河的食量。武汉著名作家池莉曾经在其作品《热也好冷也好活着就好》里排点过武汉的早点。

走到每一个街道都是非常有不同感受的,诸如这条巷子。

汪玉霞创建于乾隆四年(1739年),由安徽来汉做茶叶生意的汪士良和妾蔡玉霞竖起汪玉霞招牌,迄今已有275年历史。

二百多年来,武汉人习惯了吃味道纯正的汪玉霞味月饼过中秋。直到1995年,位于汉口花楼街的厂房拆迁,汪玉霞开始“浪迹天涯”。

记忆中,30多年前,每到中秋,花楼街的汪玉霞门前总有人排长队买月饼。尤其是葱酥口味的,还有碱酥饼也是一绝。

淡出江城20年的百年老字号“汪玉霞”2014年年底在青年路开了一家店,算是重出江湖,时隔一年,又在汉口里开了第二家店。

经历种种磨难后,汪玉霞终于凤凰涅槃。酥糖、酥京果、碱酥饼、绿豆糕、芝麻糕、月饼,还是原来的味道。

这里是一处专门为游客和本地人免费演出的戏剧,是楚剧的演出哦。如果习惯看了越剧、昆曲的游客听听楚剧是非常有新鲜感的,也是非常值得一看的哦。

等待演出的阿姨们。准备好了以后即将上台演出了呢。

演出快要开始了,观众们也渐渐地多了起来。

一位老奶奶带着孙子来这里看戏了,小资小调生活在这里是随时被发现的,而在武汉市区则是非常难以寻求的哦。

1683年(康熙二十二年)汉口的山陕会馆(又称关帝庙)落成,位于长堤街,毗邻药王庙。其时,汉口“十里帆樯依市立,万家灯火彻宵明”,四方商贾云集。

游客们可以根据牌子的指示来选择游玩的哦。

山陕会馆就是山陕商人集资修建的,在以后的100多年里,是山陕两省旅汉、在汉人员的会所、办事处、活动中心。

汉口的山陕会馆是清末民初外省人在汉口最大的会馆,在它的附近还有药王庙——河南人的会馆、新安书院——安徽人的会馆,稍远一点的万寿宫——江西人的会馆。同时,也是全国各地山陕会馆中规模最大的一座会馆。

而现在已经作为商业街的店铺使用了,可以来这里休闲或是消费。

会馆的中轴线依次是关圣帝君正殿、春秋楼、启圣祠、佛殿,东隅为奎星楼、花园(怡神园)、天后宫、财神殿,西隅有七圣殿、文昌宫、吕祖阁,是一组宫殿般的建筑。

如此宏伟的建筑群是与其时山西、陕西两省商人的经济实力以及汉口镇那时的经济、商业、贸易、金融在中国的地位密不可分。

老汉口的风范,并且提供了自由的拍照空间。在里面换上喜欢的服装,中山装、旗袍、马褂、礼帽等,尽情享受穿越民国老汉口的乐趣。

走在这里,民国风范的建筑物与休闲的气息是每位游客来这里的最初感受了吧?

在武汉市区这样的建筑物与安静的环境恐怕是为数不多了吧?

1913年兴建的汉口歆生路后花楼的汉口大旅馆,通称“楼外楼”。当时体验过的诗人激动地写道:“楼外楼高第五层,不烦跨步自升腾。请君放胆云霄去,牢系天梯有玉绳”’。

而现在在这里来了很多拍摄婚纱的客人,或者是游客。

步行在这里的时间久了,会有一种跨越时空的错觉。

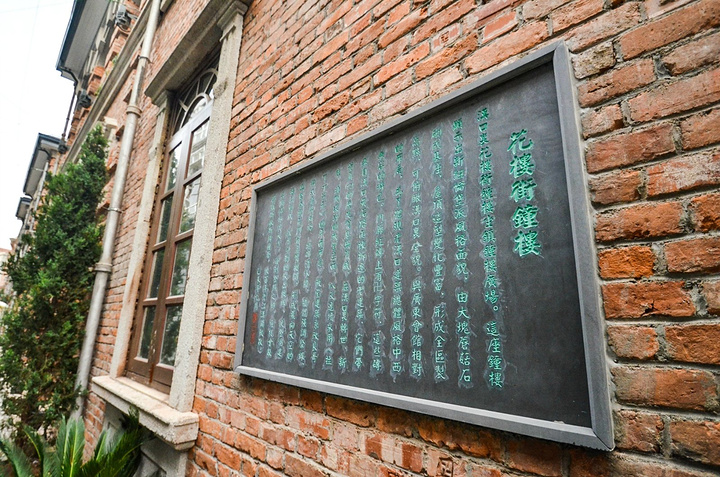

花楼街是一条多元文化交融荟萃的街区,位于江汉区东南角,北以江汉路步行街为界,东临沿江大道武汉关,南接民生路,西抵中山大道水塔,全长1100米,面积约0.28平方公里,辖花楼街、黄陂街、交通路、交通巷、革新巷、小董家巷。

据《湖北地名趣谈》载,清朝末年,汉口辟为通商口岸。在紧邻租界的地区,商业兴盛,人口稠密。茶肆、酒楼、杂货铺、金号银楼林立。这条街上多半是砖木结构的楼房,屋檐和梁柱上涂绘彩色花饰,并将门窗雕镂成古香古色的图案,被称作花楼,这条街也就称为花楼街。

汉口从清代早期的“盐、当、米、木、布、药”六大行当,发展至晚期的“银钱、典当、铜铅、油蜡、绸缎布匹、杂货、药材、纸张”八大行当,消费水平提高,绸缎布匹行业仍长盛不衰。

繁荣的街区,人口密集,孩童需要读书,后花楼再也没有地方办个学校,于是人们设法在周边的小街小巷,开办学校。例如皮业巷的市立第二十七小学;合成里的市立第十六小学;笃安里的私立皮业小学;生成南里的私立春晖小学;苗家码头的私立敦仁小学;方正里的私立道生小学等。这些学校将后花楼包围起来,像是镶在一顶锦帽周边的粒粒珍珠,朗朗书声,给市井商场平添了几分书卷气息。

自晚清以后,后花楼一直是繁荣的商业中心,名牌名店林立。例如扬子江饭店右邻的悦宾大酒楼,以挂炉烤鸭、红烧鲍鱼为特色招牌菜,与永康里口的杏花楼、江汉路的吟雪楼鼎立江城,有餐馆“三鼎甲”之称。百年老店汪玉霞,从汉正街天伦里口迁到后花楼熊家巷口以后,以节令食品芝麻绿豆糕独占鳌头,尤以中秋节推出的苏式月饼,与冠生园的广式月饼在市场上平分秋色,各有半壁江山。九如斋的辣子油、菌子油,十足湘江风味,独家经营,别无分店;金同仁中药号,位列汉口十大中药店之一;老四季美号称汤包大王;邹协和金饰上上足赤;胡开文翰墨飘香;恒太昌海味货真价实。

后花楼不仅商贸繁荣,在文化方面也有一段辉煌的历史。早在民国初年,后花楼笃安里天一茶园便举行过京、汉剧合演的活动。京剧方面有由沪来汉的赵如泉、王洪寿、(三麻子)汪笑侬等。汉剧则有余洪元、李彩云等。汪笑侬以自己创编的《哭祖庙》剧本赠给余洪元,余则以汉剧剧本《刀劈三关》还赠,开创了京、汉剧艺术交流的佳话。

走在汉口里的袅袅轻烟中是否有人间烟火的味道呢?

走到此处肯定有这样的感受了。

繁华的街道,放佛是跳跃了时空。

走到这里会给人带来时间上的错觉,这就是来汉口里逛街的独特魅力之一了吧?

花楼街上段基本保持原来的格局,一些老建筑历历可见,还有一些街巷名,如棉花街、白布街、花布街、打扣巷、绣花街、袜子街、靛行街等,残存当年“街名一半店名呼”的景观。

逛这条街道或许不比逛江南水乡古镇缺乏韵味了吧?

花楼街当年店铺林立。在116号“严家粮油”商店一侧,还立着一块石碑,可知当年是“张孝友墙脚地界”。这一带过去叫严家湾,张孝友开的是“西北皮货店”,店内迎来送往的多是西北来的少数民族的人,建筑为砖木结构的两层楼房。

汉口从清代早期的“盐、当、米、木、布、药”六大行当,发展至晚期的“银钱、典当、铜铅、油蜡、绸缎布匹、杂货、药材、纸张”八大行当,消费水平提高,绸缎布匹行业仍长盛不衰。

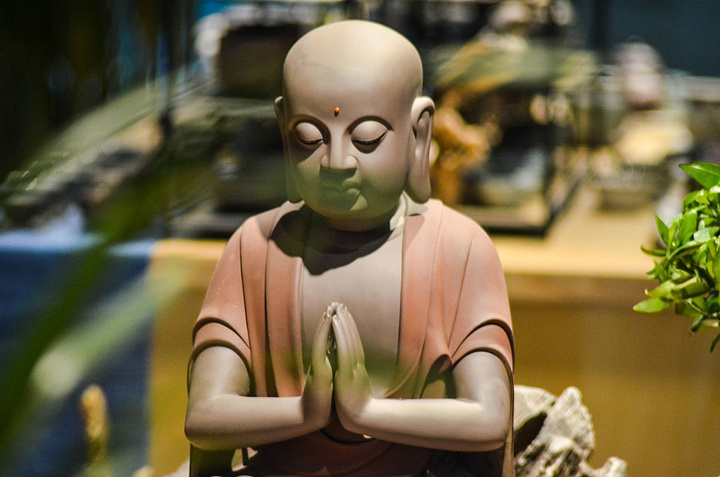

走进一家专营陶瓷高档产品的店铺去看了下,里面的产品堪称是极品哦,非常喜欢,看了之后有一种想购买的欲望,诸如这座观自在菩萨的陶制雕像。

茶具的材料、做工、成色以及保存堪称专业。

紫砂壶曾是中国特有的手工制造陶土工艺品,现也有机器大批量制造的。制作原料为紫砂泥,原产地在江苏宜兴,又名宜兴紫砂壶。其起源可上溯到春秋时代的越国大夫范蠡,已有2400多年的历史。从明武宗正德年间以来紫砂开始制成壶,名家辈出,500年间不断有精品传世。据说紫砂壶的创始人是中国明朝的供春。紫砂壶的特点是不夺茶香气又无熟汤气,壶壁吸附茶气,日久使用空壶里注入沸水也有茶香。

青瓷是南北融合的产物。众所周知,地区环境不同,地域水土迥异,文化差异也千差万别,南方和北方所烧青瓷便各具特色。比如南方龙泉青瓷,一般胎质坚硬细腻,呈淡灰色,釉色晶莹纯净,类冰而似玉;北方耀州青瓷,胎体厚重,玻璃质感强,流动性大,釉色青中泛黄。皇家精典在对南北瓷器做了大量的考证和研究后,结合双方的特色,利用南北烧制材料的不同性理,烧制了皇家精典独有的刚劲中参杂着柔和,青翠中彰显着瑰丽的青瓷茶具。

用陶瓷工艺制作而成的佛门高僧大德的阿难尊者,在这里显得是那么的栩栩如生。

店铺的老板娘也是非常的和蔼可亲,每每见到客人即便是到店里漫无目的的休息的,也会微笑。因为在她看来微笑是最好的礼物也是最好的教养,开门笑对往来人是湖北从商的道德典范之一了。

虽然这里的街区大同小异,但是每个场景都会给人带来不同的视觉感受。

除了上面这些老字号以外,还汇聚了四季美汤包、老通城豆皮、曹祥泰糕点等多种武汉特色美食。顶好牛肉面、藕鼎记、冰翡翠餐厅、大汉口等等共40多家餐饮。

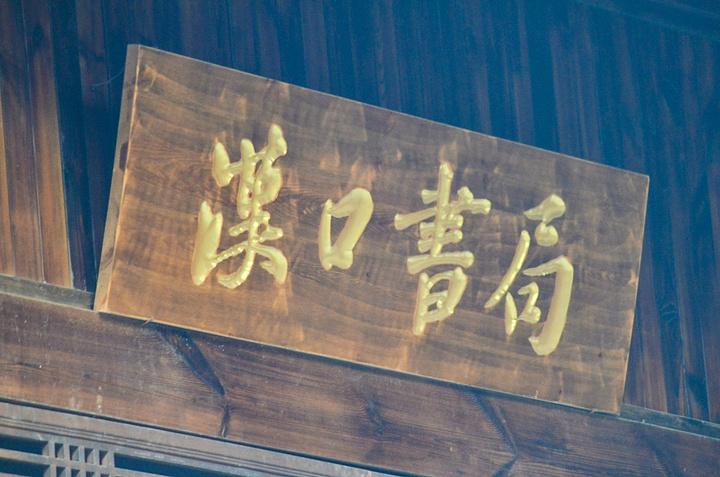

汉口书局,以汉口为名。追忆曾经作为书香之城的那个汉口。曾经汉口的书店大多集中于交通路,那里书店云集,文化繁荣,到了抗战初期的战争年代甚至达到了高峰。1937年年底,上海沦陷后,众多有着巨大读者群的书店将总部迁移到汉口。

土色土味的泥巴墙面正是历史的象征与代表。

汉口书局,就像在这片文化废墟中,点亮的一盏烛光。独立书店的秉性,就是一种坚守与信仰。他静静地坐落在汉口里长堤街青石板路的一旁,犹如汉口里的建筑一样,古朴而内敛,低调却优雅。

每到一个街区都会有比导游还好用的提示牌。

汉口里是第十届中国(武汉)国际园林博览会园区最大的服务区,浓缩了百年前大汉口历史文化风貌。

走在这仿古的汉口里街区回味无穷,这样的回味与逛乌镇古街是一样的。

起点于此,终结于此。这里是逛汉口里的始发站也是结束美好旅行之程的终点站。无所从来亦无所去的旅行才是一种真正意义上的旅行,其实旅行不在于景色多么的美好,而是在于旅行的意义在何处?