吃完老阿伯,来到不远处一家冰店。这碗牛奶绵绵冰,合人民币15元。冰下面,有足量的红豆、薏米、蒟蒻等等。冰本身的奶味很浓,以至于我5分钟就吃见底了,根本停不下来的节奏。

这是同伴点的杏仁豆腐,据说也很好吃。

另一家竹器店里,同伴又“败”了一个大号的木质盘垫。令人惊奇的是,这里竟然还有早已远离城市的锄头等铁器,而且不是当工艺品卖,真是当劳动工具在卖。

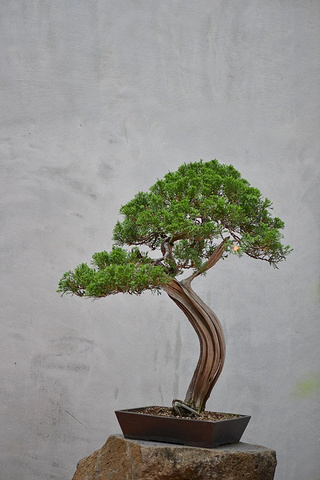

街边小景。

街边小景。大稻埕的很多沿街店铺,格局大多是三进,前后门跨一个街区。很多店铺,都经营这咖啡馆、餐馆等。这样用心别致的小景,在大稻埕比比皆是。

另有一些店铺,被改造成了鼓励年轻艺术家展示作品的公共空间。这个空间展示的,是台北艺术大学一位女生和他的师兄创作的版画。她很诚恳、很耐心、很纯真地向每一位驻足的客人介绍着自己的创作理念。你们从她的言谈中,轻易地感受到她对艺术的喜爱与对生活的满足。

大稻埕一家经营灯笼的老店。台湾的传统灯笼,杂糅了闽南地区和日本的灯笼样式。很多灯笼上都是绘满了花样的。比如这款灯笼的花样,很典雅,颇有日本风。

街边一只正在喝水的猫。

大稻埕一家老字号饼庄的模具。

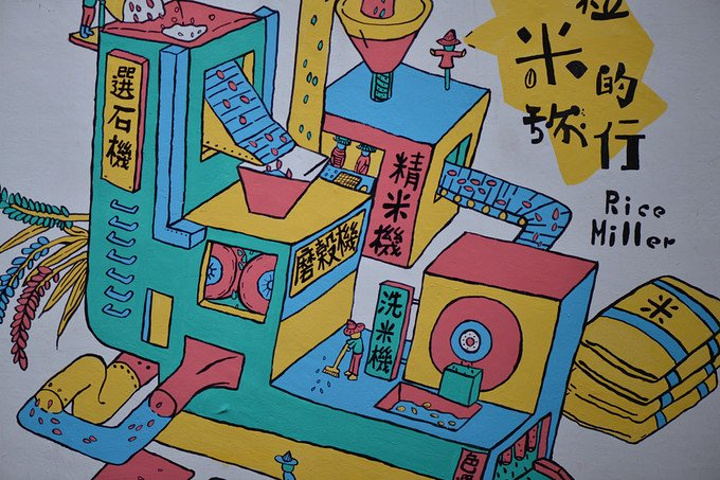

一家饭店里,讲述“米”文化的壁画。

这是台湾本土著名画家笔下的故乡大稻埕。画面丰富地表现了日据时期的大稻埕的繁荣市井。中文招牌中,日文招牌分布其间。画面左边,还有台湾原住民的形象。画面上的很多招牌,据说今天都可以找到。这幅画的风格很像日本的胶版画。

郭雪湖(1908年4月10日-2012年)是台湾第一代胶彩画家,本名郭金火,出生于台北市大稻埕。1917年进入台北日新公学校就读。1923年公学校毕业後,至台北州立工业学校就读土木科,一年后中辍。1925年至蔡雪溪之「雪溪画馆」门下学画,「雪湖」之名即为蔡雪溪所命。1927年,第一届台湾美术展览会举办,郭雪湖与陈进、林玉山为东洋画部仅入选的三位台湾人画家之一,一时声名大噪。

这处建筑,原作为粜米之用。

在上图那座很有特色的建筑中,藏着一家手工皂店。什么叫把商品做出体验感、再做出文化,这个小店真的有很多细节值得大陆学习。店里,有很多客人用不同油脂制作的手工皂被存放在恒温恒湿的玻璃箱里。店内有水池,老板会建议你用最温柔的那款手工皂洗一把脸。还会建议你伸出舌头,品尝不同年份皂体的刺激程度。图中瓶装的物体,正是适合洗脸的一块手工皂。

一处菜场,几片花莲大西瓜。

很奇怪这里的鲈鱼为什么要用这个姿势呈献给客人。好像是对鱼肉的质量有帮助的。

这段时间正值台湾的梅雨季,每日午后,必有滂沱大雨一场。

雨后的绿植,清新养眼。

街边一处小吃店,这些都是鸡屁股!