接着我们进入到华严寺参观。华严寺位于大同古城内西南隅,始建于辽重熙七年(公元1038年),依据佛教经典《华严经》而命名。寺院坐西向东,山门、普光明殿、大雄宝殿、薄伽教藏殿、华严宝塔等30余座单体建筑分别排列在南北两条主轴线上,布局严谨,规模宏大,占地面积达66000平方米,是我国现存年代较早、保存较完整的一座辽金寺庙建筑群,1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

山门又称天王殿,殿内两侧塑有四大天王像,即东方持国天王、南方增长天王、西方广目天王、北方多闻天王。因手持不同法器寓意“风”“调”“雨”“顺”,祈求国泰民安,五谷丰登。 很多新人会在此拍摄婚纱照,意义非凡。

毗卢遮那佛音译为“光明普照”,普光明殿大殿由此得名。大殿面阔七间,进深六间,重檐歇山顶,前出抱厦。殿内塑有“华严三圣”,中为毗卢遮那佛,左文殊菩萨,右普贤菩萨。环殿壁画绘《善财童子五十三参》,以文殊、普贤和观自在菩萨的造像为中心分为三大部分,讲述了善财童子在文殊菩萨的教诲下,参访五十三位老师,求得善知终成真觉的故事。

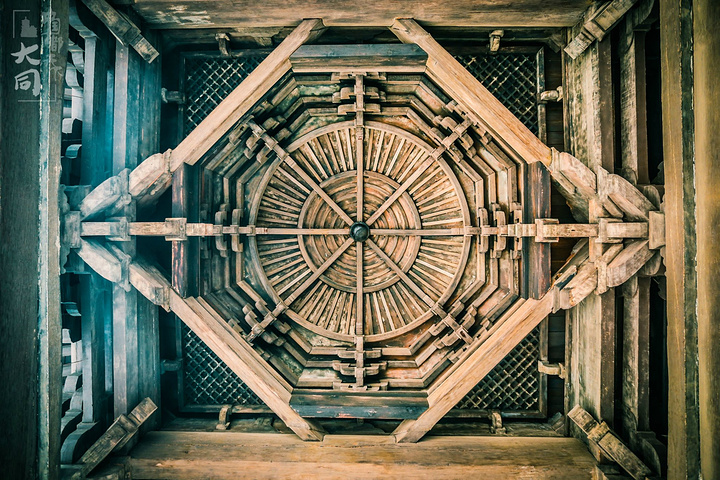

木质结构的屋顶,朴实而精致,一根一根木头完美地衔接在一起。

寺庙内巨大的壁画令人赞叹,精雕细琢,栩栩如生。特别是那纱,如同真的会飘动一般。

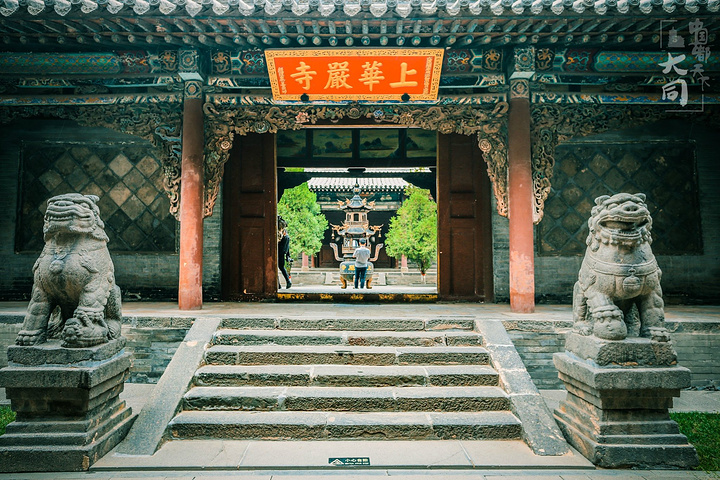

明代华严寺分为上、下华严寺两部分,上华严寺以大雄宝殿为中心,下华严寺以薄伽教藏殿为中心,两寺紧邻,下华严寺位于上华严寺的南方。直到建国后,两寺再次合为一体,两寺之间有小门相通。游览华严寺时,可以先游览北面的上华严寺,再从寺中小门进入南面的下华严寺,两处均沿着中轴线游览即可。需要注意的是,华严寺的两条中轴线与中原汉地大部分寺院的“南北走向”不同,上、下华严寺的中轴线都是“东西走向”,主要殿宇都是面向东方,这与辽国契丹族崇拜太阳、以东方为上的信仰和习俗有关。

上华严寺耸立于五米高台之上,为现存古代木构宗教单体建筑中规模最大者。当我走进上华严寺的大雄宝殿时,看到了辽代的地基、金代的建筑,还有殿内明代的塑像和清代的壁画。

站在大殿前仰视,可以看到殿顶正脊两端的琉璃鸱吻,是传说中龙九子之一,会喷水灭火。这一对琉璃鸱吻高达4.5米,是我国早期建筑中最大的鸱吻。北端的鸱吻是金代遗物,南端鸱吻是明代配制的,两者风格略有不同。

殿内供奉着明代的密宗五方五佛,两侧立有二十诸天神像。其中“诸天神像”都是向前倾15度左右,这样做一是为了显示护法天王的威严和气度;二是利用力学原理,能长时间保存塑像的完整性。

环殿壁画于清光绪十六年由大同本地画工董安等人绘制,共875.2平方米。殿顶平棋为明代宣德年间补装,在清代光绪初年重新彩绘,有1012块,纹饰无一雷同。

在华严寺的上空,总是有燕子环绕于此飞翔,给人的感觉是,这儿就是一片安详平和之地。

华严宝塔是继应县木塔之后,全国第二大纯木榫卯结构的方形木塔,塔身明三暗二共五层,通高43.5米,上景金盘,下承莲池,是大同古城内的标志性建筑。

宝塔下部是由100吨纯铜打造的全国规模最大的铜质地宫,塔心室供奉元代高僧慧明法师的舍利。地宫供奉大小佛像1000余尊,金碧辉煌,全国唯一,因而又被称为“千佛地宫”。

登上华严宝塔,俯瞰整个华严寺乃至大同古城,精美的建筑尽收眼底,美丽的大同城景囊括于360度的视野当中。此般景象,非常的壮观,不由得感叹,这一个寺庙的规模,几乎如同北京故宫一般。

远处的清远门与城墙,也清晰可见。新老建筑的对比,讲诉着大同古往今来的岁月。 在这里,我又想说,时光告诉我,大同大不同!

最后,我们来到下华严寺,下华严寺可以说是一间文物博物馆。下华严寺的薄伽教藏殿,是寺中唯一尚存的辽代建筑,殿中的31尊辽代塑像尤为珍贵。佛像姿态、神情各异,端庄的佛、慈善的菩萨、凶猛的天王各具特色,既有唐代丰满圆润,又有宋代秀美俏丽。其中最值得欣赏的是“合掌露齿菩萨”,佛像立于莲花之上,有着优美的线条,她面带微笑,流露出内心的喜悦。这种面带微笑的佛像,是极其少见的。

在薄伽教藏殿,除了可以观赏到精致的辽代塑像外,在殿内塑像后面建有双层楼阁式藏经柜,也是国宝级的文物。殿内四周依墙而建排列着藏经柜共有38间,上层是供设佛像和佛龛,下层是存放经书的壁藏。环绕大殿一周的勾栏栏板,图案多样,全部以镂空雕刻,玲珑剔透。工匠还在藏经柜间搭建了一座圆弧拱桥,并在桥上建有“天宫楼阁”,这与佛教中传说的“天宫宝藏”不谋而合。著名的建筑学家梁思成先生看后,赞誉其为“千年国宝、无上国宝、罕有的国宝”。 寺中的其他建筑和塑像也都是非常珍贵的文物,整座华严寺,就是一座中国古建筑和佛教文化的瑰宝。