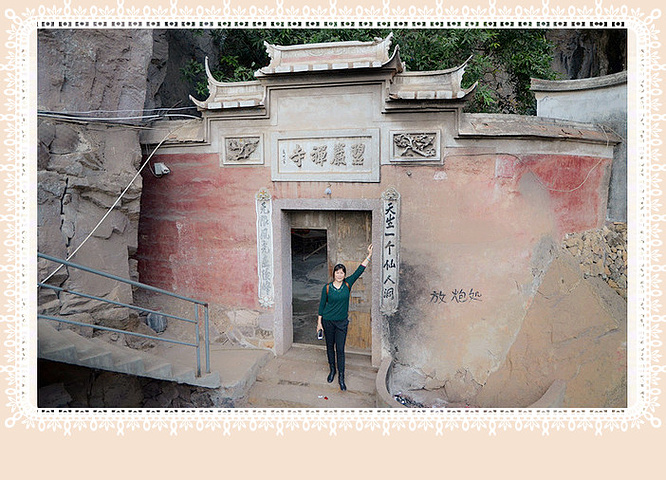

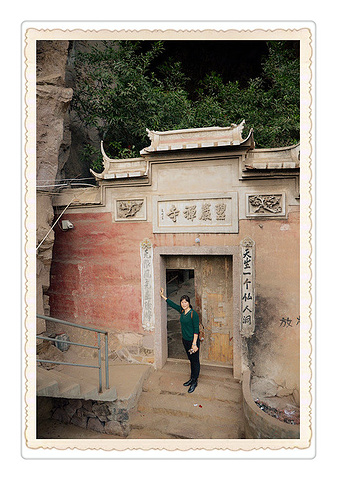

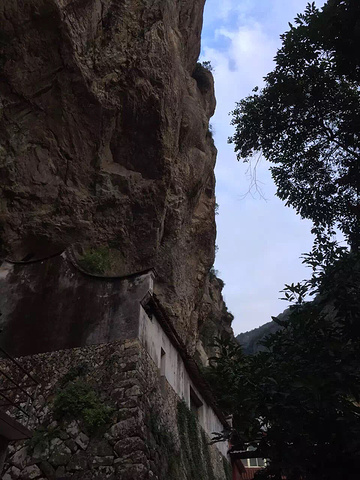

岩寺:位于罗源湾内碧里乡近海的岭头山腰处,巉岩巨石突兄面起,高数十丈,势欲撑天,其下有天然洞室,宏敞幽藏。洞室高二十余米,广约六百平方米,碧岩寺就构筑其中。洞内外名胜古迹甚多,寺史悠久,前人题咏多有佳句。数百年来,一直是罗源县的一处风景胜地,驰名遐尔。

古称匹岩,在罗源县城东17公里的双贵山(俗称岭头山)上。因山上洞额有“回仙岩”三字,隐约可辨,又称回仙岩;因状若雄狮怒吼,亦称狮岩。岩高百余米,拔地而起,势欲撑天。岩下有天然洞室,高20多米,广约600平方米,碧岩寺建在洞室中。寺始建于北宋景德年间(1004~1007年),重修于明清。分为正厅大殿和两厢僧寮,不施片瓦而雨露不濡。洞内上方缝隙倒生一藤,粗过拇指,长十五、六米,藤尾分枝对称上翘,状如莲花宝座。藤叶四季常绿,九月间开满白花,俗称千叶宝莲花。

最让人感到诧异的是从巨岩顶上倒挂而下的千年古藤,民间称之为“千叶宝莲花”。这根藤破岩而出向下生长,四季常青,秋天会开出点点白花。此藤的枝叶茂盛,倒垂在3尊佛像的前面,就像一盏挂在梁上的青灯。

碧岩寺崖顶还有一处“碧岩飞雪”。山崖上渗出的水滴,在空气中飘渺飞散,落在大厅的地面上,整个落差约30米。

大雄宝殿挺“袖珍”碧岩寺建在碧岩洞里,因寺庙设在半封闭的单块巨岩之内而得名。该寺古称“匹岩寺”,因罗源乡音“匹”与“碧”同音,故又称“碧岩寺”。据史料记载,碧岩寺由开山祖师秀目禅师建于唐咸通年间(860—874年)。该寺在宋、明、清历经四次修整扩建。

寺庙设在半封闭的单块巨岩之下,因此它的殿堂没有建造楼阁,“不用片瓦,可避风雨”。

通常大雄宝殿的正面都朝外,这里的大雄宝殿则是面朝里。它以头顶高岩、危石为檐,以洞室为堂。相传碧岩寺后山为雄狮宝地,寺建其中而面积不能太大,否则会遭焚毁。自晚唐建寺以来,该寺历经4次焚毁重修,后人悟出玄妙,现建的大雄宝殿为“袖珍型”。

万绿丛中跳出一个鲜艳的“佛”字,在树枝中摇曳。这个刻在峭壁上的佛字高15米,宽9米。“佛”字是省经济研究中心原主任张瑞尧题写的,当时聘请莆田高级雕刻工攀上峭壁,千辛万苦凿出来。工程历时一个月又一周才完成。这项大型工程投资约200多万元。

碧岩对面的卧虎山上,有一块高150多米、宽约50米的巨岩。据介绍,这块巨岩上摩崖雕刻一个世界上最大的“佛”字,佛字高15米,宽9米。