野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)是艾伯塔6处世界遗产地之一,位于麦克劳德堡(Fort Macleod)西北18公里处的豪猪山(Porcupine Hills),是世界上同类型景点中最古老、规模最大、保存最完整的断崖之一。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

整个景区分室内展览和室外参观两部分,门票价格成人15加元/儿童10加元,完整地从内到外游览一遍大约需要2个小时,详细的信息大家可以参考官网的介绍。

遗产区室内部分是一幢5层楼的以北美原住民文化为主题的博物馆,里面有大量的图片和实物展示。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

博物馆内还有一个剧院,全天循环播放展现黑脚族先民狩猎过程的影片。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

室外部分有楼顶和崖底两条步道可供游客实地参观。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

一进博物馆的大门,迎面就是一堵高高的悬崖模型,上面站立着三头野牛,仿佛时间就定格在它们坠崖前的那一刻。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

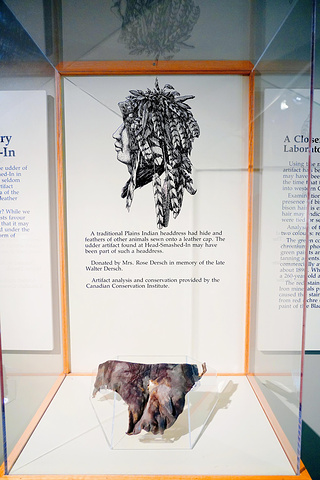

二楼的橱窗里展示的都是野牛碎头崖出土的文物,这是平原印第安人的头饰。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

问:要让野牛跳崖,总共分几步?

答:请大家跟随展板和实物听我娓娓道来。

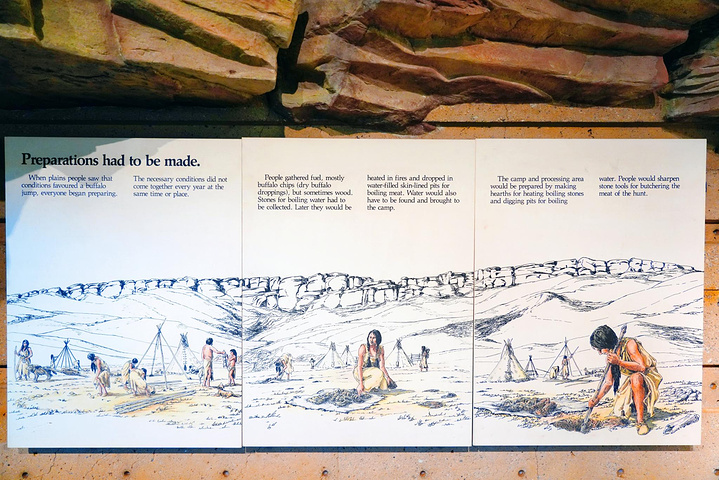

智勇双全的黑脚族人会利用对当地地形和野牛习性的了解,事先制定一套巧妙的猎捕方案。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

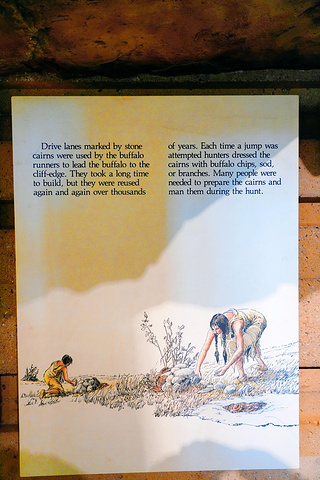

每次狩猎前,黑脚族人都会提前设立好石阵小径,他们会给每个石头标记点铺上干野牛粪、草皮或树枝,这条小径被称作“奔跑追逐小径”(Drive Lanes),作用是限定野牛的奔跑方向——被驱赶的野牛会沿着Drive Lanes奔向悬崖,所以它是狩猎取得成功的保障。建设这样一条石阵小径需要花费很长时间,但可以重复利用上千年。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

然后黑脚族勇士会按照各自的分工团结协作,共同完成狩猎。他们有的负责披着小牛皮假装成小牛引诱牛群聚拢;有的披着狼皮,在猎犬和埋伏马队的助攻下把牛群赶到奔跑追逐小径。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

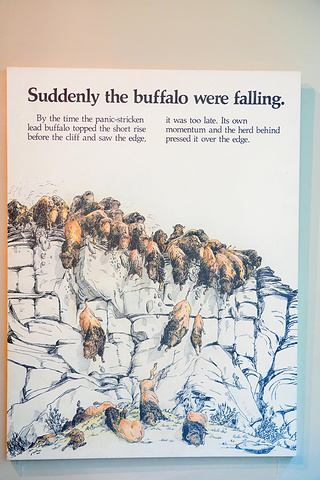

在惊慌中无处可逃的野牛最终奔向悬崖。当领头的野牛看到前方悬崖边缘的时候,想停下来已经来不及了。自身的动量和后面的同伴推动前面的野牛坠落山崖。对野牛群来说,这是悲剧的一天;而对人类来说,这是喜悦的一天,一次成功的狩猎意味着他们又有了充足的食物。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

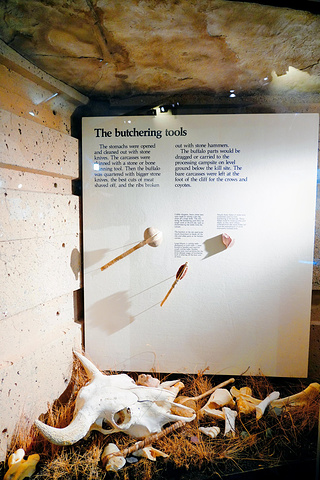

野牛从12米高的悬崖坠落,多数会因为撞击到底下的岩石而死亡,但也有一些会侥幸活下来,如果让这些野牛逃脱的话,它们不光自己长了记性还会警告其它同伴,那就意味着下次狩猎的失败。所以每次狩猎,都会有猎人守候在崖下,等野牛坠崖后,他们会用石锤、矛、石箭结果那些并未当场毙命的受伤野牛的性命。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

接下来野牛的尸体会被运往附近的营地进行分割处理。随着收尾工作的完成,整个狩猎过程大功告成,而一场饕餮盛宴也就此展开。黑脚族的先人们靠自己的智慧捕获猎物,延续部族,他们的聪明勇敢值得我们每一个人尊重和敬佩。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

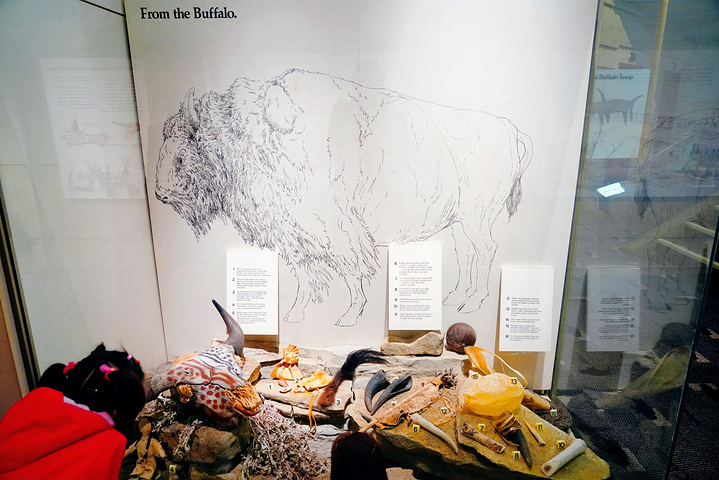

除了肉,野牛全身其它的部位会被保留下来,它们或被做成装饰品,或被改造成日常工具。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

三楼陈列着一顶帐篷,正式的学名叫“Tipi”,它是黑脚族先民用来居住的一种锥形的便携式帐篷,主要由鞣制的野牛皮用牛筋缝在一起做成。帐篷里床、火炉等基本的日常生活用品应有尽有,一个帐篷可以容纳6-8个人居住。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

四层叫做Napi的世界,主要是通过多媒体手段来展示黑脚族的历史以及他们曾经生活过的这片土地。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

五楼出了一扇门直通室外,一条沿着崖顶修建的200米长的步道将带你去实地聆听数千年前回荡在此的一首首与命运抗争的悲喜之歌。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

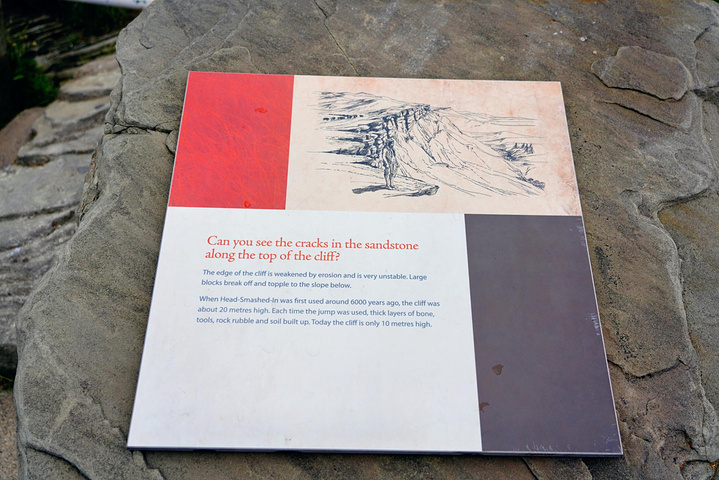

6000年前当野牛碎头崖首次被用来狩猎时,悬崖大概高20米。每次狩猎完,崖底都要堆积厚厚的一层骨头、工具、碎石和土壤。与此同时,悬崖边缘受自然侵蚀的影响变得极不稳定,大块的岩石会脱离崖体掉落到底下的斜坡上,此消彼长,今天的悬崖仅仅只有10米高了。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

如今,崖底附近还零星分布着屠宰场、贮肉窖和灶坑遗址。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

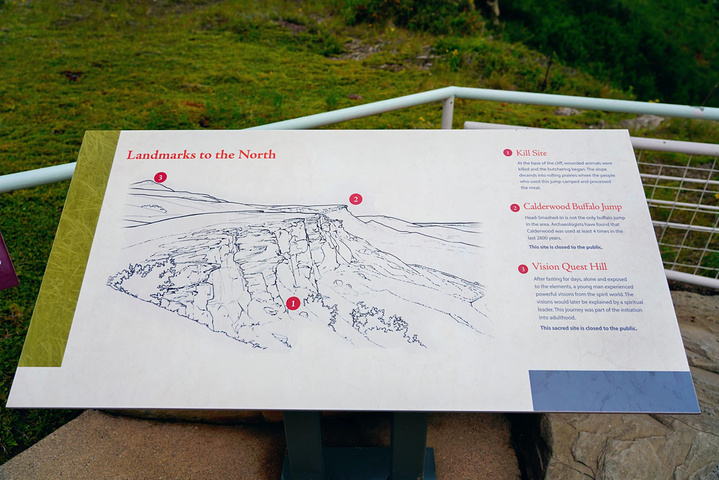

考古学家发现野牛碎头崖并非这一地区唯一的野牛跳崖点,远处的2号点卡尔德伍德(Calderwood)在过去的2800年间至少也被使用了四次。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

更远处有座隆起的小山,叫Vision Quest Hill,是黑脚族最神圣的地方。通常年轻人在禁食几天之后,会来到此处,他们独自一人暴露在各种环境中,经历来自精神世界的强大幻象,稍后再向族里的精神领袖请教这些幻象的含义。这个过程是黑脚族人从少年走向成年的标志。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

崖底是一条碎石铺成的1.2公里长的步道,它会领你穿越以前黑脚族人的露营地以及屠宰场。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

由于强风和河流持续地破坏,地表稀稀疏疏的草又很难起到固土的作用,所以这一带的土壤流失严重。不过这倒让考古学家的工作变得轻松了许多,数千年前的石器、野牛骨骸很容易在草皮底下就被发现。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

悬崖下的斜坡延伸到起伏的大草原上,黑脚族先民就把帐篷搭在这儿。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

沿着步道行进大约400米,就是野牛掉崖的地方。站在崖壁下抬头仰望,野牛争相踩踏从崖上自由下坠的惨状仿佛就发生在眼前,而这样的悲剧数千年来重复了无数遍。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

场景一:野牛的尸体堆积如山,耳边充斥着受伤野牛的怒吼声,四周尘土飞扬,空气中弥漫着鲜血的味道。

场景二:守在崖下负责屠宰的人开始用锋利的石头干活,他们必须先把野牛皮剥下来,这样才能让肉冷却以免变质。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

场景三:腿骨、下颚等带少许肉或者脂肪的骨头被丢弃。绝大多数有营养的部分被运回露营地,有些生吃,有些烤着吃,有些则被做成肉糜饼(北美印第安人特有的一种食品)。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

上述场景虽然血腥,却是先民的生存之道!

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

离开时还是有些意犹未尽,如果说先人必须依靠自己的勤劳和智慧,通过猎杀其它动物的方式得以生存和繁衍的话,如今的我们不得不肩负起保护这些物种的重任,这就是时代的进步和发展。回望这堵看似不起眼的石墙,它既是历史的传承,也是未来的延续。

野牛碎头崖(Head-Smashed-In Buffalo Jump)

最后要为大家揭晓一个真相,博物馆的一块石碑上记载着野牛碎头崖的由来,其实这里“碎头”指的不是野牛,而是一位悲催的黑脚族少年,他本想在崖底观看野牛跳崖,却因为错估了安全距离被掉下来的野牛砸碎头骨而丧命。