1. 船游乌江:碧波里的山水长卷

10 月 1 日的晨雾还没散,我们就裹着微凉的风启程了。刚并入长益高速,车流就像突然涨潮的海,限速 120 的路面,车速勉强能稳住 60,轮胎像粘在地上似的,只能跟着前车的尾灯慢慢挪。沿途见了三起刮擦,破碎的车灯、应急车道里的身影,让拥堵的路更添了几分焦灼;导航上的路线红得发紫,像一截烧红的铁丝,和往湖北、桂林时的畅通,判若两途。

一路缓行、补电,直到午后才踩着阳光进了彭水。当晚寻了家本地火锅店,红汤锅底刚煮开,辣椒和花椒的香就漫了满桌。可第一口下去,我们这些 “怕不辣” 的湖南人,还是被川渝的麻缴了械 —— 麻劲顺着舌尖往喉咙钻,连头皮都发紧,却又忍不住哈着气笑:“这才叫过瘾!”

2 日天刚破晓,我们就往乌江画廊码头赶。码头藏在隧道旁的山缝里,若不盯着路边那方小指示牌,眨眼就会错过,倒添了几分 “寻幽” 的意趣。船票有三种:单程、往返、短途。我们选了往返 —— 要把一整天,都泡在这山水里。

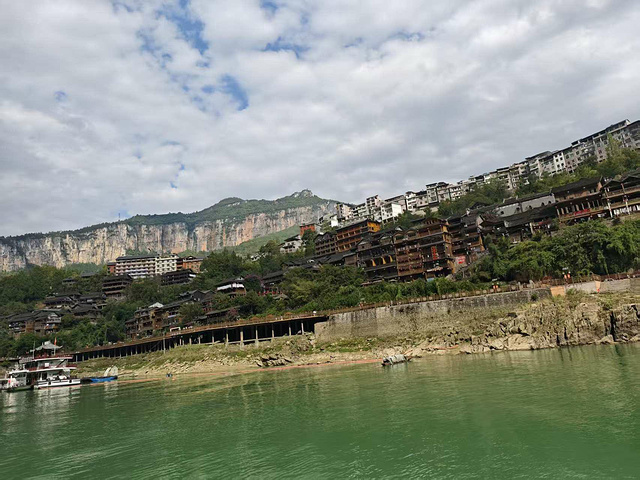

登船后,在二层船尾寻着几把塑料凳,岳母坐下来,让江风拂着鬓角的白发;我和妻子、女儿进了船舱,凭窗望着江水。游船刚驶离码头,乌江的画就缓缓展开了:山是被斧凿过的青灰,崖壁上的绿树像攥着石缝生长,随船行换着模样 —— 方才还是横亘的绿屏障,转过弯就成了拔尖的石尖峰,偶尔有几丛野花从树影里探出头,给青灰添了点粉白;水是碧得像被江水反复摩挲的老翡翠,水面下藏着朦胧的暗绿,看不见水底的石,却透着润。它有时顺着山势铺成平直的线,一直连到青山缝里的天,像江水和天空接了吻;有时又在山湾处静成湖,把叠翠的峰峦全映在水里,连云影都跟着晃。

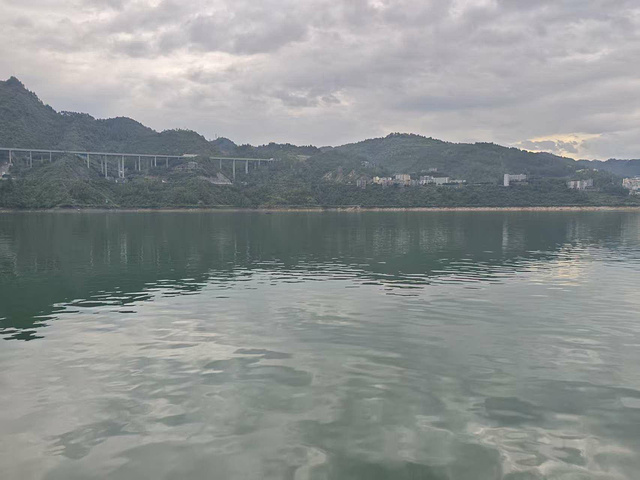

江上的铁索桥像根细银线,横拉在两山之间;沿江的高速桥则粗实,裹着钢混的重,一轻一重,倒像自然与人文在对话。江风裹着水草的清,拂在脸上,满船的人要么静望着,要么低声叹,快门声轻得像怕惊着山水。岳母跟邻座的阿姨聊得投缘,指着远处的山说:“这水比宜昌的清江还软,这趟没白来!”

两个小时像眨眼就过,游船靠岸时,阳光正好穿破云层,把江水染成金绿色,连浪尖都闪着光。

2. 漫游龚滩古镇:邂逅与遗憾的温柔

船刚靠龚滩,古镇就撞进眼里 —— 吊脚楼一层叠一层,从江边往山腰铺,像给青山披了件缀满木窗的衣裳,青石板路在屋宇间绕,缝里都透着千年的老味。可刚下船,码头的台阶就给了我们个 “下马威”,岳母爬了没几级就扶着栏杆喘气,鬓角的汗沾着白发:“不服老不行,这腿沉得像灌了铅。”

跟着人流往右走,先撞见几棵开得艳的花树,花瓣落在青石板上,成了天然的笺纸,我们踩着花瓣走,倒像走在诗里。再往前是座灰砖黛瓦的石门楼,“龚滩古镇” 四个字是隶书,刻在门楣上,砖缝里爬着青藤,连剥落的漆都透着岁月的软。

可再往前一会儿,台阶就陡了,岳母和妻子索性坐在路边石凳上歇着,我和女儿也停了脚。原想找家馆子尝龚滩米豆腐,可放眼望去,铺子都在台阶之上,爬上去怕要耗光力气。最后女儿说:“我去老街探探,半小时就回来。” 我们反复叮嘱她慢些,看着她的身影融进巷子里。

女儿回来时,手里拎着袋刚炸的野生小鱼,还举着手机给我们看:“老街里有明清的吊脚楼,木构的榫卯看得清,像能摸到当年的木匠活。” 午后坐电瓶车往古镇另一端去,竟撞见片开阔的广场 —— 红标语、心型绿植、“我爱中国” 的造型摆得热闹,连路都是平的,轮椅都能走。可返程船下午 3 点要开,我们只能匆匆拍了几张照,带着 “差一步就逛遍” 的遗憾往码头赶。

回程的船上,大家都静了,疲惫像江雾似的漫上来。同样的山水,此刻多了份悠远的静,连江风都软了。望着后视镜里被夕阳染金的乌江,忽然懂了:旅途的好从不是没遗憾,是遗憾里都裹着家人的暖 —— 岳母的喘气、女儿的分享、妻子递来的纸巾,比任何风景都珍贵。