参观孔庙。大成殿不允许进殿参观,我们只得在外面拍些照片。这些经典终于保存下来。孔庙中两棵神奇的树

参观孔庙。买了票,走过刚才看节目的城门,就是孔庙了。孔庙是后人为祭祀孔子而修建的庙宇,始建于孔子死后第2年。面积有327.5亩,仿皇宫之制,分九进院落,左右对称排列。孔庙恢宏壮丽,面积之大,历史之久,保存之完整,是世界建筑史上的唯一孤例。 孔庙的第一道门坊叫“金声玉振坊”,这里也是孔庙的起点。“金声玉振”为明朝山东巡抚胡瓒宗书写的。 孟子对孔子曾有过这样的评价,他说:“孔子之谓集大成,集大成者,金声而玉振之也”。“金声、玉振”表示奏乐的全过程,以击钟开始,以击磐告终,比喻孔子的思想集古圣先贤之大成。 “玉”字的一点是点在中间的,即孔子的思想是中庸思想,取中庸之道。

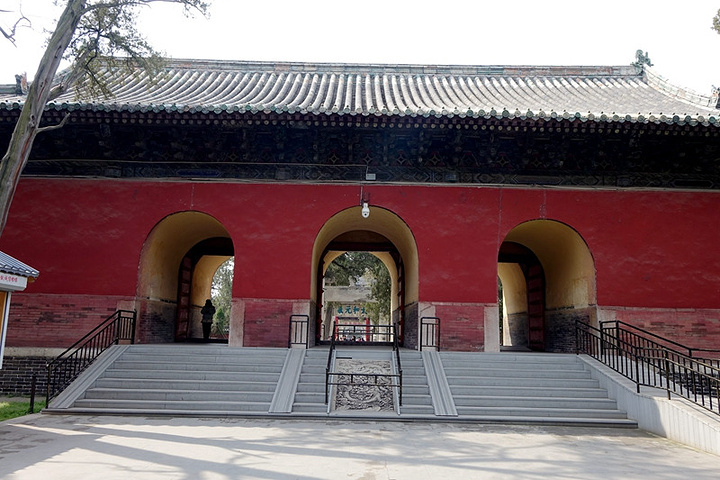

瓮城

回头看

从网上找了张孔子像

金声玉振坊后有一座单孔石桥,龙陛双阶,名曰“泮水桥”。 桥下清水呈半圆形,称为泮水,桥下泮水上游接古泮池,下游流经明城正南门西水门入护城河。此桥建于清康熙十六年(1677年)。 “棂星门”棂星门建于明永乐十三年(1415年),原为木质结构,清乾隆十九年(1754年)衍圣公孔昭焕重修孔庙时换成石柱铁梁。棂星,即天田星,凡祭天先祭灵星,孔庙设棂星门,意为祀孔如祀天。

太和元气坊建于明代嘉靖二十三年(公元1544年),全为石质结构。“太和元气”四字为当时山东巡抚曾铣手书。 “太和元气”就是指孔子思想体现了整个人类思想最精华、最高贵的一面,如同天地生育万物一般,能使人类思想到达一种至高无上的境地。

太和元气坊的东西两侧的孔庙院墙上各有一座腰门,是“德侔天地坊”和“道冠古今坊”。 此二坊建于明代永乐十三年(1415年),清雍正七年(1729年)重修,三间四柱,上面是牌楼,六重四拱,坊柱下夹杆石,各有石雕天禄四只。天禄又称“天鹿”,是古代传说中的神兽。二坊赞誉孔子的品德与天地并驾齐驱、孔子之道贯通古今。

至圣庙坊位于圣时门前,太和元气坊后。始建于明弘治十三年(1500年),这三个字是雍正皇帝的手书 。原坊额篆刻“宣圣庙”,清雍正七年(1729年)改建时易名“至圣庙”。 “至圣”一词最早当源于司马迁《史记·孔子世家》称赞孔子“可谓至圣也”,后宋真宗追谥孔子为“至圣文宣王”的封号。至圣就是说孔子是道德最高尚的人。坊上华表、辟邪等饰物具有威严、庄重之义。

圣时门前铺设丹陛石,上面是双龙戏珠的雕饰,丹陛石是中国帝王身份的象征

走过圣时门,背面也有一块丹陛石,上面也是龙的雕饰

过了圣时门,这才真正进入孔庙里面。迎面小石桥,叫“璧水桥”,桥两侧偏南各有一座门,东门叫“快睹门”,是先睹为快的意思,西门叫“仰高门”赞颂孔子的学问十分高深。

三座石桥,中间的桥原来是只有皇帝才能够从上面行走的,其他人都要走左右两边的小桥。现在中间的桥谁都可以走,上桥叫做步步高升,下桥称为后继有人,站在桥上左右观望则是人财两旺。

过了璧水桥是弘道门,始建于明朝的洪武十年(1377年),是当时孔庙的大门,不过弘道门的名字却是清朝的雍正皇帝给起的,出自孔子的话“人能弘道,非道弘人”

再往后是“大中门”,大中门是宋朝时期孔庙的大门,原名叫“中和门”,赞孔子的学问是集人类知识之大成,中,取“中庸”之意,“中者天下之正道,庸者天下之定理”,中不偏,庸不易。 由此门向南望去,一方面可以看到孔庙的历史沿革,一方面也可以看到孔庙的不断扩大,这些建筑既有清代建筑,也有明代建筑,还有宋代建筑,它们建的时代不同,工匠不同,但都互相配合,相得益彰,构成一体。

同文门,始建于北宋初期,系当时孔庙大门,5间,两侧有回廊,金代成为二门,明代孔庙南扩,北门退居次要地位。此门原名“参同门”,取孔子之德与天地参同之意,因孔子一生从事教育活动,晚年从事整理我国古代文献工作,对我国文化的统一作出了重大贡献,故以“同文”命名。今门独立院中,周无墙垣。

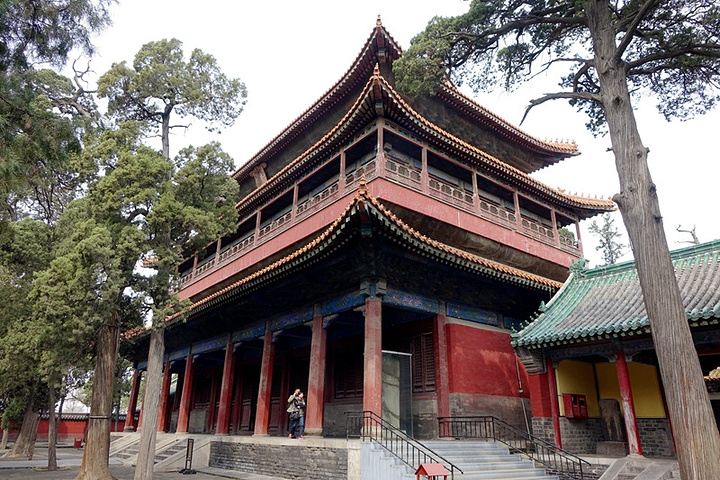

后面就是奎文阁了,是中国著名的木结构阁楼之一,既整个阁楼不用钉子,全部是靠木头接榫而成。奎文阁也是孔庙主体建筑之一,原来是收藏御赐书籍的地方,以藏书丰富,建筑独特而驰名。始建于宋天禧二年(公元1018年),原名藏书楼,金代明昌二年(1191年)重修时改名“奎文阁”,明弘治十三年(1500年)又重修。“奎”是星名,二十八宿之一,传说为西方白虎之道,有星16颗,“屈曲相钩,似文字之画”,中记“奎主文章”,后人进而把奎星演化为文官之首,后代封建帝王把孔子比作天上的奎星,遂在孔庙建奎文阁。

孔庙中两棵神奇的树。龙树和凤树。据说乾隆来拜孔子时,因为是来拜师,所以是步行,走的有点累了,就靠了下这颗树,也不知道是不是身上有点痒,在树上蹭了几下,结果一颗树的皮就有点呈龙纹了。

而另一颗生得像凤冠,所以就是凤树了。可惜凤树已经在上世纪90年代枯死倒掉了,现在是将它扶起来,用石柱支撑着。

怎么看着象鹿角?

奎文阁后是十三碑亭。十三碑亭始建于唐代,元代添建二座,清代添建九座,亭内存有唐至民国碑刻50余块,碑文多是皇帝对孔子追谥加封、拜庙新祭、派官致祭和整修庙宇的记录,由汉文、八思巴文(元代蒙古文)、满文等文字刻写。整个碑亭布局南八北五,所以称十三碑亭,因为都是经皇帝批准立的碑,因此又叫御碑亭。

这块石碑是其中最大的一块,立于康熙年间。在北京取材雕刻,然后运到曲阜。整个石碑重35吨,驮碑的赑屃(音毕喜)重30吨,总计65吨,从北京的通州经过水路运到山东济宁,从济宁一边打井一边前行,从井里打出的水泼到路面上冻成冰,然后在冰上滑动石碑和赑屃,就这么运到了曲阜孔庙。

驮碑的赑屃

然后到了大成门,五门并列居中的一座名大成门,是孔庙第七道大门。大成殿是孔庙的正殿,也是孔庙的核心。为全庙最高建筑。(因正在维修,围起来了,勾心斗角之勾心没看到。) 斗角

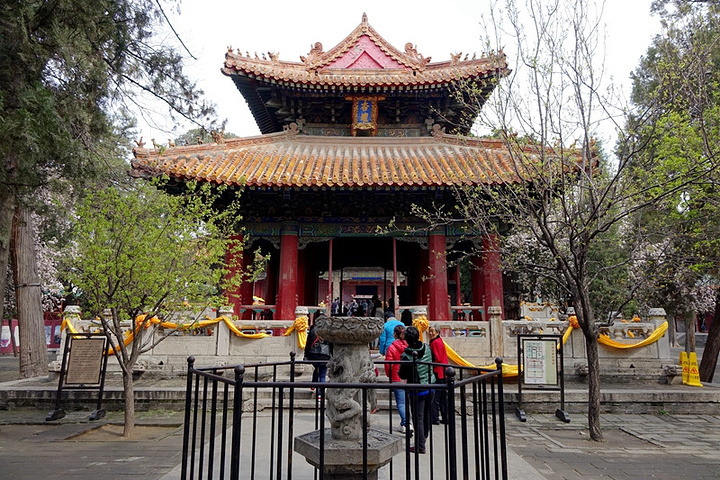

过金声门,可见杏坛。

杏坛在大成殿前。相传此处是孔子讲学之处。,孔子的四十五代孙改原来的旧基为三层砖台,在周围种上杏树,在后来又陆续建起了亭子,亭子上面又覆上了黄琉璃瓦。杏坛的牌匾还是乾隆皇帝的御题。

香台,底座上卷曲者象征海水,须乘长风、破万里浪,才能鱼跃龙门,金榜题名。

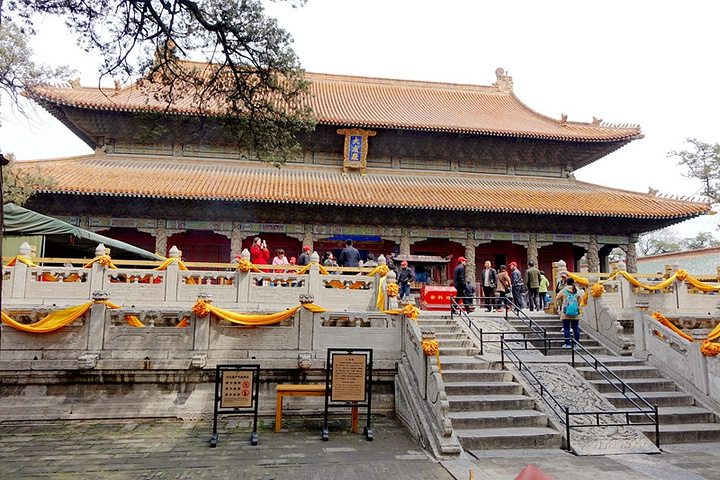

这就是名扬天下的“大成殿”,它是中国的“三大殿”之一,与北京故宫的“太和殿”,泰山岱庙的“天贶殿”齐名,其雄伟壮丽有过之而无不及。

整个大殿雕梁画栋,金壁辉煌,特别是周围28根石柱,为世界文化瑰宝,均以整石雕刻而成。大成殿前廊有10根深浮雕的滚龙柱,是孔庙中最为神奇罕见的珍宝,它采用徽州石雕的深雕刻工艺,由徽州能工巧匠精制而成。20条云龙盘绕戏珠,浮游天际,比起北京故宫太和殿的龙柱更加剔透生动,呼之欲出。

据说每逢皇帝来曲阜祭孔时,孔家都用黄绫把龙柱裹起来,怕孔庙龙柱超过金銮殿而受责怪。大成殿另有18根八棱浅浮雕龙柱,每一个棱面9条龙,共刻有1296条腾云驾雾、神态各异的出海蛟龙。

大成殿门外“生民未有”的匾额,是清雍正皇帝所写,这是取自孟子夸赞孔子的话,意思是自从有人类以来,还没有全面超过孔子的人

殿内孔子像

大成殿的后面是寝殿,是供奉孔子夫人亓官氏的专祠。

再往后就是圣迹殿。 圣迹殿是以保存记载孔子一生事迹的石刻连环画圣迹图而得名的大殿。此殿位于寝殿之后,独成一院,是孔庙最后的第9进庭院。殿系明万历二十年(公元1529年)巡按御史何出光主持修建的。孔庙原有反映孔子事迹的木刻图画,他建议改为石刻,由杨芝作画、章刻石,嵌在殿内壁上,这就是为数120幅的“圣迹图”。

圣迹殿是孔庙的中路最后了,西路没开放,在这就得向东拐了。是后土祠(供奉孔庙土地神主)和神庖(制作祭祀食品的地方)。进了神庖的门,里面是一正两厢房。不过现是“汉代的画像石展室”。

继续往回返,是孔庙里的家庙。家庙里供奉孔门“三世祖”。孔子、孔鲤、子思。

再走,是崇圣祠。崇圣祠原称啟圣祠,主祭孔子父亲叔梁紇,清雍正元年(1723年)追封孔子五代祖先为王爵并予入祀,才更名为崇圣祠。

孔氏一支的家谱碑。状如石槽,里面是字。

孔宅故井。孔宅故井在孔庙东路诗礼堂后,相传为孔子当年吃水之井。明代高筑井台,立碑设栏保护。井西建碑亭,立乾隆“故井赞”碑。

清乾隆皇帝在位60年,曾先后8次圣驾曲阜,有5次到孔子故宅井“饮水拜师”,并吟《孔宅井赞》赞曰:“疏食饮水,曲肱乐之,既清且渫,汲绳到兹,我取一勺,以饮以思,呜呼宣圣,实我之师。”借饮水表达了他对孔圣人的无限崇敬和尊重之情。后人在井西修建了一座四角黄瓦方亭,立上了他饮水拜师的“孔宅井赞”石碑。

挨着故井的是鲁壁。秦始皇焚书时,孔子九代孙孔鲋将《论语》、《尚书》、《礼记》、《春秋》、《孝经》等儒家经书,藏于孔子故宅墙壁中。这些经典终于保存下来。西汉景帝三年(公元前154年),皇帝刘启将他的儿子刘馀从淮南迁到曲阜,封为鲁王,史称恭王。鲁恭王好治宫室,传说在扩建王宫拆除孔子故宅时,忽然听到天上似有金石丝竹之声,有六律五音之美,结果从墙里面发现了《尚书》、《礼》、《论语》、《孝经》等书,一共几十篇。明代为纪念孔鲋保藏儒家经书的功绩而刻制鲁壁碑。

再往前是诗礼堂。据《孔府档案》记载:孔子教其子孔鲤学诗习礼时曰:“不学诗,无以言;不学礼,无以立”,事后传为美谈,其后裔自称“诗礼世家:。至五十三代衍圣公孔治,建造诗礼堂,以表敬意。 到这里,孔庙就算是看完了。我们从成化碑旁的东侧门出口离开孔庙。来到孔庙东边的阙里街 这里是卖纪念品的地方。