介绍上告之后面共有4座古塔,应该是这法王寺最为珍贵的古迹了。游人一下子多了起来。今天天气晴好,比较热

9月19日,晴

酒店含早餐,有好几种炒菜、油条馒头、鸡蛋和粥,吃饱没问题,还可以吃好多疏菜。

吃饱了慢慢向启母阙走过去,大约1公里,山下的那条太室路在修,乱乱的环境。找到启母阙后发现又是不开门,大殿大门紧闭,窗子都档着,门缝很小什么也看不见。有不少晨练爬山的人,问他们告之从来就没开放过,又是如此,这世界文化遗产保护得真是太好了。后面还有遗址,但在树丛中找寻了半天,只在荒草中见到一个国家级遗址的牌子,可四周怎么也看不出遗址的样子,这天地之中的古迹太多了,当地文物部门也不拿这遗址当回事了。往山上走应该还有个启母石,就这个样子也许爬上去也不知那块是吧。

为游记完整,从百度图片下载了图片

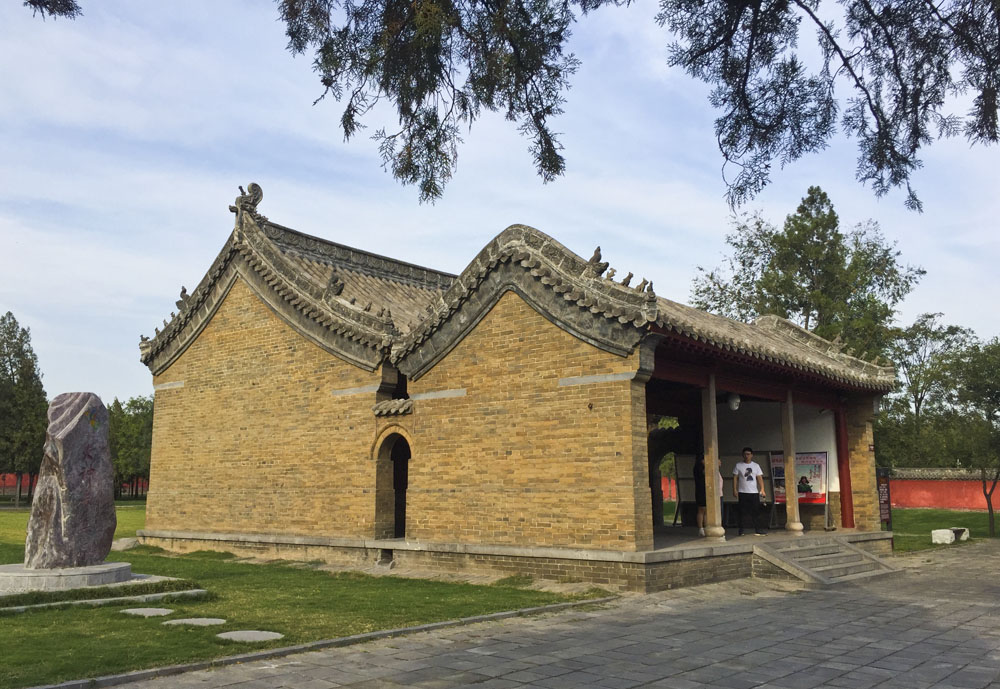

再向前一点路就是崇福宫,也是不开放,但门虚掩着里面有人。刚一推门便出来好几条小狗,没叫却一直在我脚下打转,吓得我握紧拳头又不敢出声,咬着牙向里走。这时出来一个年青人,我赶紧说明一下来意,并表示简单看看就走。年青人态度很好,告之本是不开放的,让我抓紧看一下吧。

崇福宫创建于西汉元封元年,宋代改名崇福宫,看着眼前不大的院子,可先后在此的大臣,名儒却全是历史上的名人大腕呀,有范仲淹、司马光、程颢、程颐、朱熹等30多人。崇福宫不仅是名儒汇集之地,也是历代著名道教学者栖身传教之所。在宋仁宗天圣年间宫内殿阁房舍多达千楹,四方珍奇宝物充实殿庭。“崇福之修,离宫殿阁,无不奢靡 ” 便为当时写照。陆游观后叹为 ”天下宫观之首“ 。后崇福宫毁于战火,至明清多有修复,但规模再未逾前。如今,宫内碑碣残石累累,无樑宝殿屹立,记载着道教发展过程中的艰辛与辉煌,早没了当年的规模。

司马光的巨著《资治通鉴》第9卷至21卷,就是在嵩阳书院和崇福宫完成的。

我这会儿先到了崇福宫,下一步才去嵩阳书院,所以当身在崇福宫时还不太知道这里在历史上逗留过这多名人呀。

当我走了一圈出来时,正看见帅哥要骑电动车出门,便向他道谢,没想到他竟然问我下一步去哪儿,我说打车去嵩阳书院,他说这儿在修路,走出去好远,要不你上车我带你出去吧。哇!真是好人呀,一个人出来旅行的好处真是太多了。

到了嵩阳书院售票口,发现有去半山上法王寺的电瓶车,喜出望外,赶紧15元先买了车票上法王寺吧。行前正担心没车上不去呢。

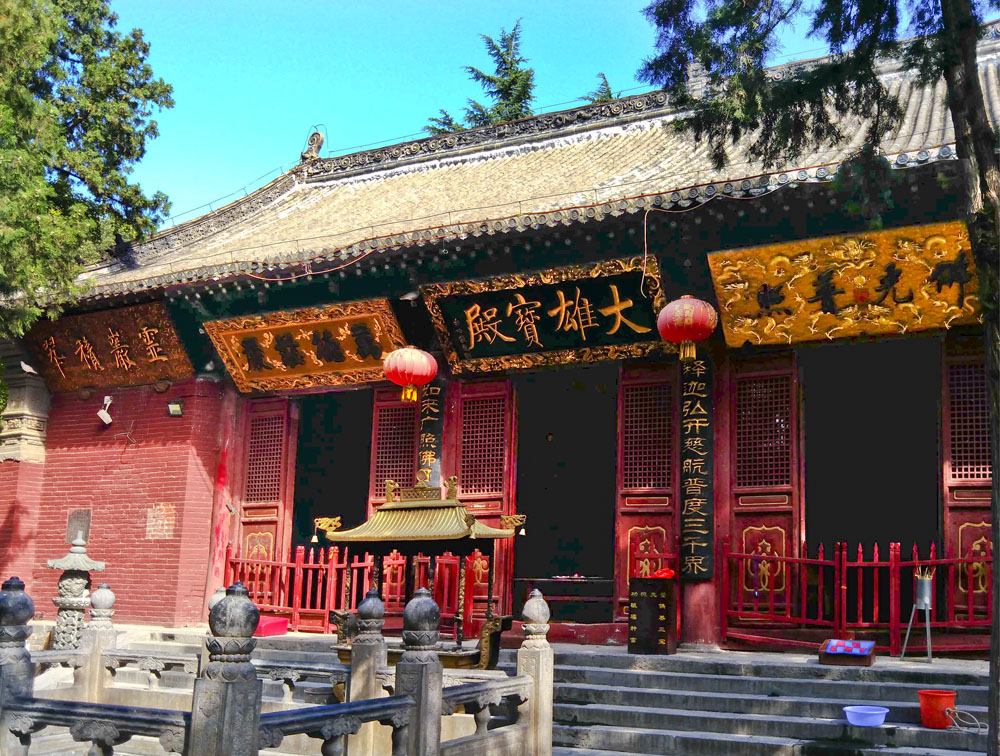

法王寺,相传建于汉明帝永平十四年(71)。寺据嵩山之胜,为天下名刹之一。 1987年,重修古寺,现有山门、未来佛殿、天王殿、大雄宝殿、地藏殿、西方圣人殿、卧佛殿七进院落。寺后山坡,有建于隋文帝仁寿二年(公元602年)的四角抛物线15层正方形舍利塔,还有唐代砖塔3座。全国重点文物保护单位。

一进院子,便见到一群武术班的孩子在上课,能在这样的古寺中练工夫,应该也是这些孩子的心愿了。两大块巨石中间是通向未来佛殿高高的台阶,地形的利用真是妙不可言。

在甬道两侧,有两株千年以上的银杏树,由于菩提树是南方植物,不宜在北方生长,所以北方寺院多以银杏树代替,也就可常在古刹中见到千年银杏树了。

大雄宝殿里面的墙上有壁画,不知年代,但从度娘上无介绍来看,应该没什么价值。都是87年重修缮的。

很快7进院落走完了,从最后的卧佛殿可以见到两座塔在不远的山坡上,可全部拦着铁网不能过去。介绍上告之后面共有4座古塔,应该是这法王寺最为珍贵的古迹了。眼看着不能近前欣赏,心里真是痒痒滴。悻悻地下台阶,突然发现旁边有一处铁网是可以过人的,上了一把锁,但网不硬,可以拉开钻过去,见四下无人便快速过去,沿台阶来到一个砖塔前,是弥壑澧公和尚塔,六角形七级砖塔,高约11米,周长7.8米。塔身刻有各种花卉图案,嵌有青石塔铭1块,塔刹为青石雕刻,高约1.2米。

后面不远是一座15级方形砖塔,高约40米,周长28米,塔体壁厚2.13米,黄泥砌缝,外涂白灰。塔身密檐层层外迭,迭出塔身最宽者约90厘米。另外,塔身的高度和宽度由下而上递减,呈抛物线形。这座应该是那个舍利塔了。

还有两座小塔,可山坡上太荒凉了,草高遮挡视线,一时没看见,心里又不踏实怕被工作人员看见,便急忙出来了。回头再想想,心里不免有些遗憾。

今天天气晴好,比较热。法王寺除了游客,也有不少当地人来上香,一个大妈腿脚不好,柱着拐杖一个个大殿全部拜到,直到最后的卧佛殿,真是不容易。祝她完成心愿。

法王寺下面不远是嵩岳寺,始建于北魏宣武帝永平二年,原为宣武帝的离宫,后改建为佛教寺院;武则天和高宗游嵩山时,曾把嵩岳寺作为行宫。当时楼阁相连,亭殿交辉,盛极一时。现塔院内大雄殿及两侧的伽蓝殿、白衣殿均为清时所建,近代重修。惟有嵩岳寺塔为北魏时物,是我国古建筑中的瑰宝,中国现存最古的砖塔,也是全国古塔中的孤例。第一批全国重点文物保护单位,包含在“天地之中”世界文化遗产建筑中,还是相当值得欣赏呀。

从法王寺出来便寻了过去,很快就到了一个有几个小房的地方,路没有了,眼看着下面不远处的嵩岳寺塔,附近并没有第二条路呀,在此处转了几圈才发现在小房的后面是一溜下山的台阶,一眼望不到头,犹疑时见到两位满头大汗上来的游人坐在台阶上休息,便问了他们,告之不远,下去就是了。可这么高下去看完没车下山,还得再爬回到法王寺前才有下山的电瓶车呀,一个非常艰辛的过程,但看着不远处的北魏佛塔真是不甘心,决定下去看了再说,感觉目前自已的身体状态良好,实在不行就再爬上来。

很快便来到塔前,看着眼前黄色砖筑密檐式塔,历经1400多年风雨侵蚀,仍巍然屹立,真是充满灵秀之气呀!

抬头细细打量,十二边形近于圆形的平面,分为上下两段的塔身,介绍说与印度“stupa”相当接近,是密檐塔的早期形态。 四面各辟一券门通向塔心室。采用两伏两券的砌筑方法,门上有尖拱形门楣和卷云形楣角,尖拱门楣顶部置三瓣莲花组成的饰物。里面墙上也能看见黑色的花纹。塔内地上有木头挡板,是通向地宫的口。

围着她转了半天,反复欣赏,挺拔刚劲,雄伟秀丽,真是一件完美的古典艺术品呀!如今能亲眼所见,真是万分荣幸地说。

只在进寺门时见到过一个工作人员,整个欣赏游览过程只有我一个人。不舍地出来,在门口想问下工作人员下山的情况,还没人了。正不知如何是好时,就见到从侧面山上的小路下来三女一男中年人,我便立刻打招呼,她们是周末来爬山玩儿的,现在下山,我便说下山还挺远呢,他们说有车,还没等我反映过来,有两个人同时对我说,把你一起带下去吧,哇!简直不敢相信自已的耳朵呀,今天总遇上好人,河南人民真是伟大呀!在嵩阳书院处下车,再次感谢,并祝他们好人有好运。

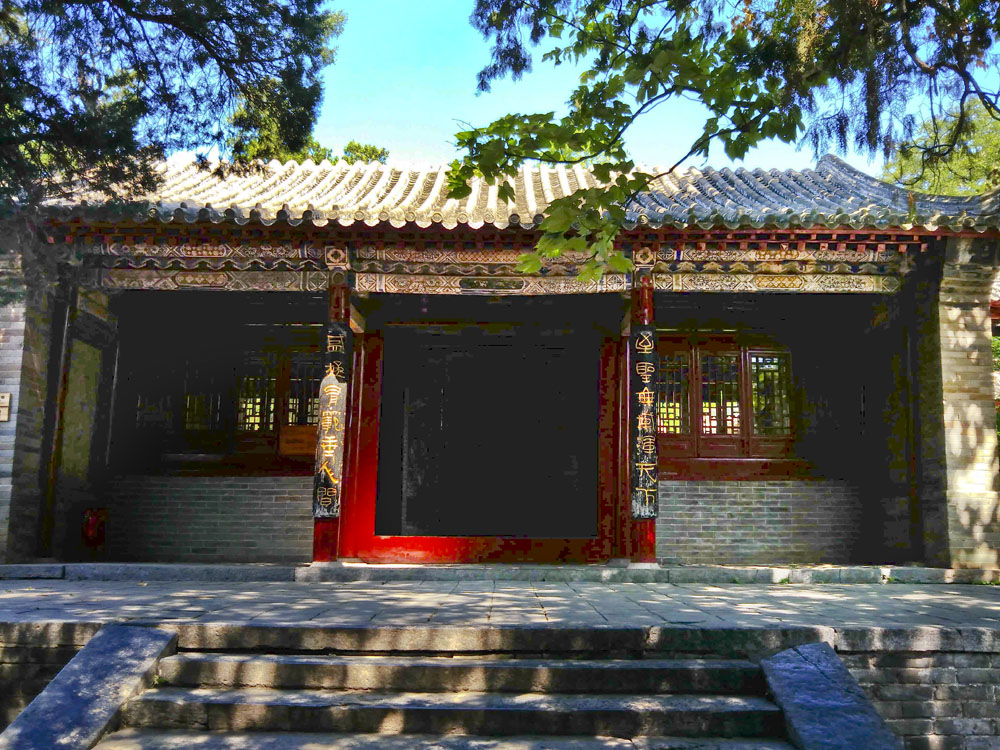

来到大名鼎鼎的嵩阳书院门前,中国古代四大书院之一,世界文化遗产天地之中历史建筑群的组成部分。嵩山地区自古就是儒家学派活动的重要地区,这里有嵩阳书院、少室书院等五座书院,其中最显赫的便是嵩阳书院。书院建制古朴雅致,中轴线上的主要建筑有五进,廊庑俱全。

游人一下子多了起来。先拍了一下“高山仰止”排坊,慢慢走进书院。

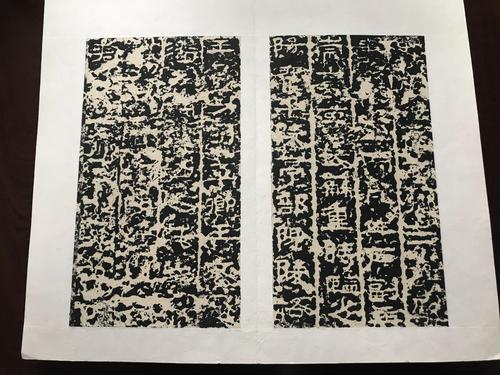

右手是碑亭,嵩阳寺伦统碑,东魏孝静帝天平二年刻立,一面镌刻94窟佛像,另面上部刻大佛龛,内作一佛二菩萨三弟子,龛楣浮雕的飞天童子诸像及碑侧图案,颇为精致。

再向前却遗憾地发现著名的大唐碑在修,围个严实,真真不幸呀。从百度照片上下载2张吧:造型和细部真是太漂亮了!

大将军、二将军树皮斑驳,老态龙钟,却生机旺盛,虬枝挺拔,树龄有4500年,是中国现存最古最大的柏树,真的是成精了。

先圣殿内正中是孔子的塑像,两侧是颜回,曾子,子师,孟子。

后面的讲堂是理学大师程颐、程影讲课的地方,司马光和范仲淹也曾在此讲过学。墙上列出了在此讲学的大儒们的名单,今天看来不大的讲堂却是如此了得呀!这儿也是“程门立雪”发生的地方。此刻我站在这里看着想着这些,真是感慨万千,今兮何兮?突又恍忽起来……

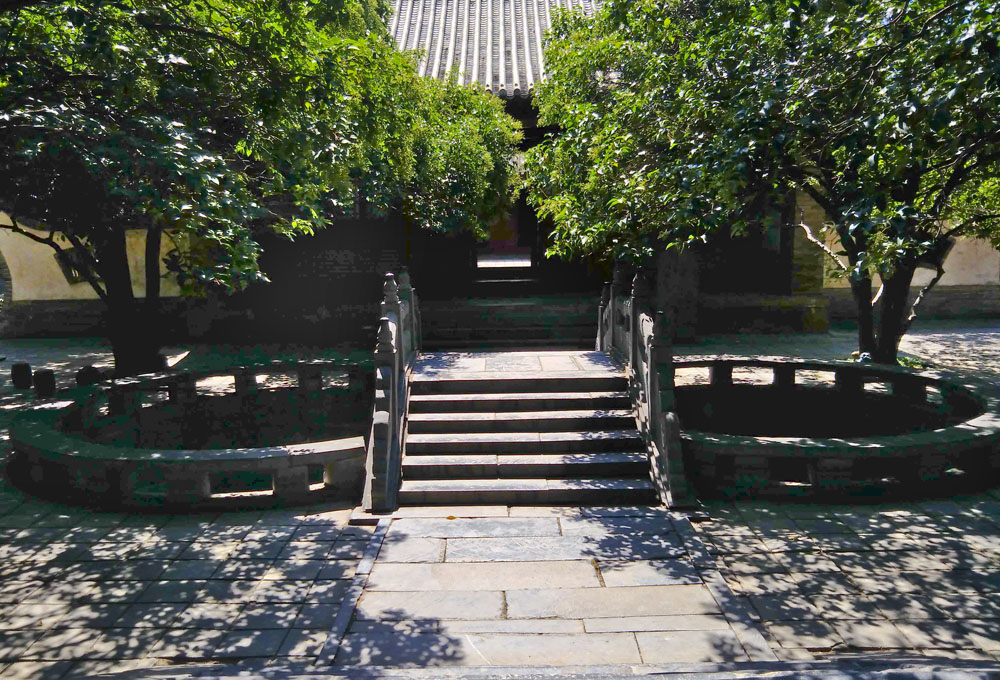

泮池的形状呈两个半圆形,比较独特,很是漂亮。

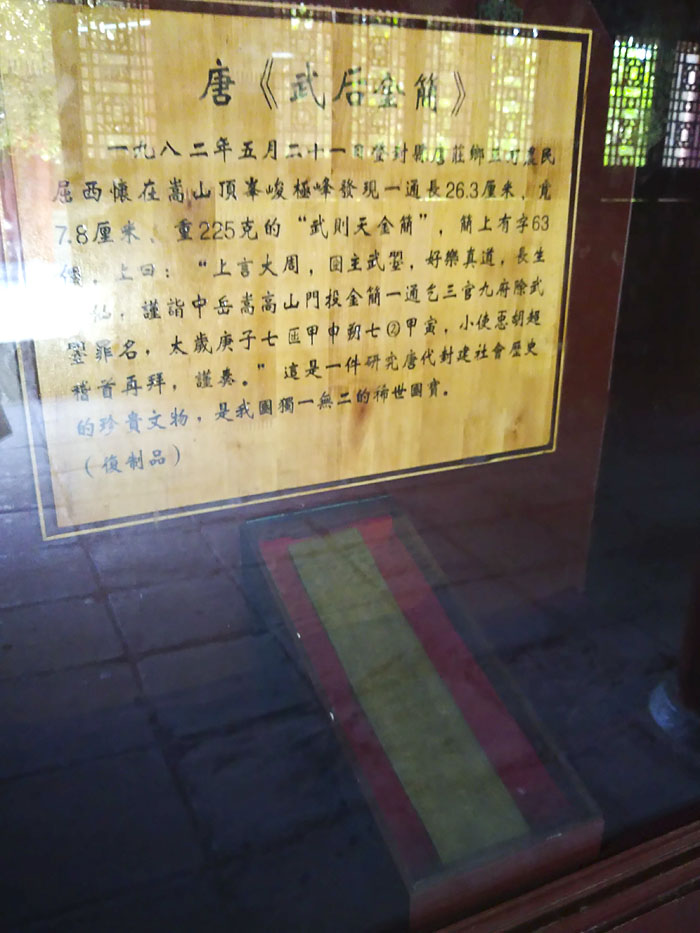

走进最后的藏书楼内,被“武则天金简”吸引去了目光,这是1982年才发掘的珍贵文物,是我国独一无二的稀世珍宝。这里的是复制品。

一路看着一路感悟,古树千年,育人千年,后世瞻仰,今天能来游览这嵩阳书院也真是极为难得呀!

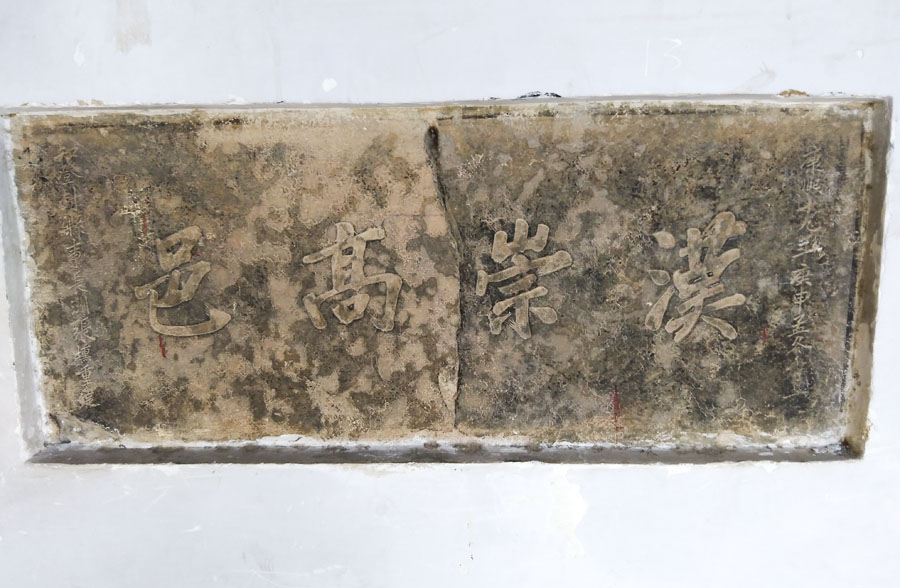

往回走时又重点看了看碑匾,虽然不太清楚,也不怎么看得懂,只是辩别一下年代,但在这么久远而价值厚重的文物面前徘徊,这份心情永远是我非常珍惜的。旅行十几年,在古迹面前欣赏了十年,碑文是保留最为长远的文物,大火烧毁了房屋但留下了石碑。只可惜多已模糊不清,加之学问低陋,只能心存敬意地看着,不能像建筑那样可与之交流和对话。

1.5小时结束嵩阳书院的游览,心情不知怎么沉沉地,虽然说当年规模宏大,可如今却让我这个现代人感觉这么小的地方,怎么能容得下这么多国家级大儒?那怕有昨天中岳庙的规模也让我心里安慰些吧。

下一个目标是会善寺,也是世界文化遗产的项目。滴滴叫了出租车,司机说太室路在修得绕远,要收25元。可到了一看竟然关门,里面有人,与另两个女孩叫了半天门儿,里面的人无动于衷,打了登封旅游局电话也没管用,只好作罢。

想着去少室阙碰碰运气,攻略上说是玻璃展室,进不去也能隔玻璃看,两女孩刚才去过了,是爬栏杆进去隔玻璃看的,这样便给了我信心,告诉司机位置便过去了。

周围真是无人,但栏杆较高我根本爬不上去,司机告诉我找个宽些的空儿应该可以钻过去,果然可以。心里好兴奋,本以为来了一趟,却三个重量级的汉阙一个也没看见,太遗憾了。跑到玻璃展室前,哈哈,憨态可鞠的两个阙清晰地展现在我的眼前。

她们是少室山庙前的神道阙,大约建于汉安帝延光二年(123年),与太室阙、启母阙并称为“中岳汉三阙”。想着在巴厘岛见过的两半寺门,原来汉代的寺庙建筑与东南亚有一曲同工之意呀。

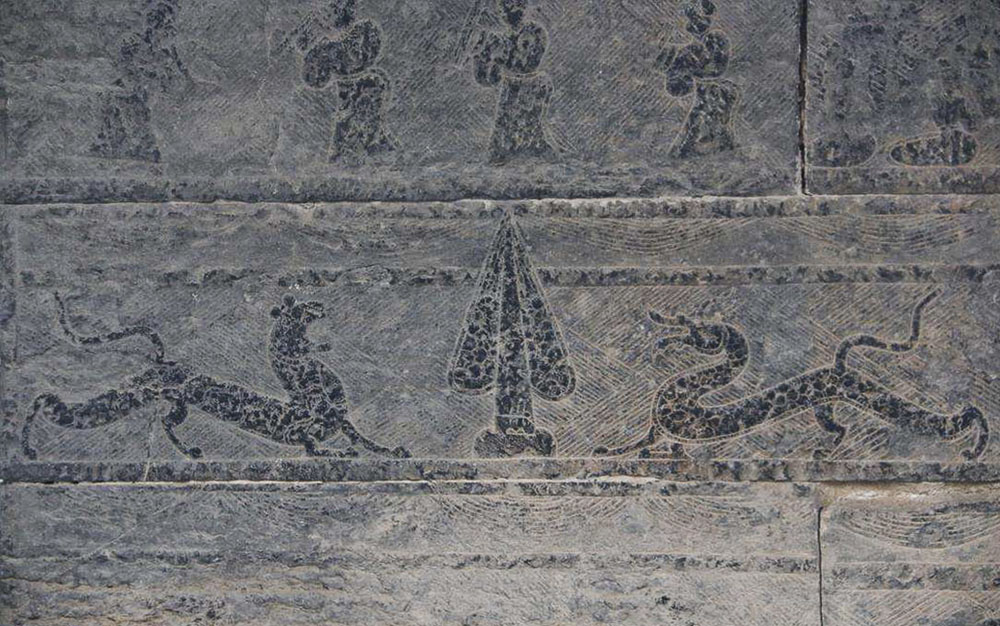

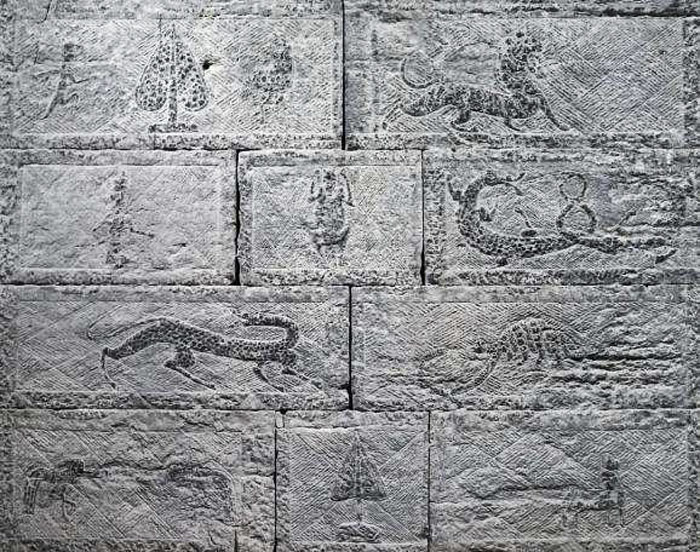

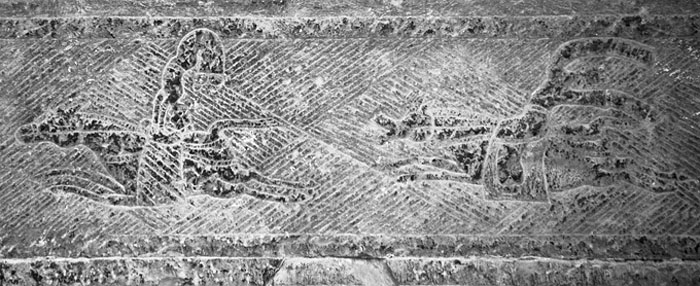

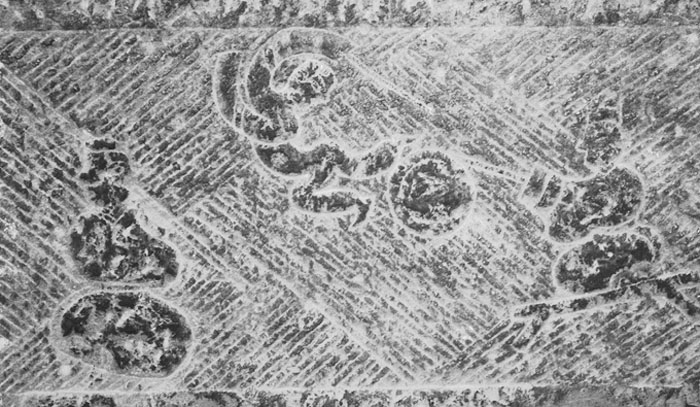

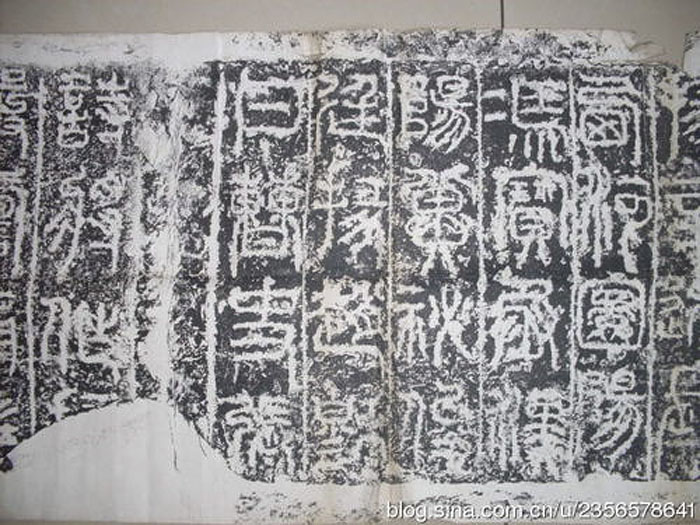

趴在玻璃上仔细观察,少室阙以青灰色块石砌筑,两阙结构相同,为二重子母阙,由阙基、阙身、阙顶三部分构成。东阙通高3.37米,西阙通高3.75米,间距7.60米。西阙北面三层中部有阴刻篆书“少室神道之阙”6字,阙铭为篆书, 侵蚀得不可辨识。少室阙上雕刻的画像有车马出行、宴饮、玄鸟生商、四灵兽斗、击剑狩猎等,看着很是漂亮,花纹图案比较清晰。

只是玻璃反光,距离又较远,细节很难看清楚。回来在百度图片上下载几个细节部分过过瘾吧。

少室阙阙壁的四周遍饰用减地平雕刻法雕成的彩画,其中的马戏图雕刻有两匹骏马,骏马腾空飞驰,前一匹马鞍上有一名挽双丫髻的少女,穿着紧身衣裤,倒立在马背上,后一匹马上有一女子舒展长袖随风飘扬,人体自然后倾,这些表现手法充分显示出奔马飞奔时的情形和马戏的惊险技艺。

少室阙上的蹴鞠图栩栩如生,说明中国早在汉代已有足球运动。

少室阙上的铭文篆书宽博浑朴

不敢逗留时间太长,担心被人看到,只好不舍地跑回来。司机是个小胖子,钻不进去,只好站在外面帮我拿包,还一个劲儿地说“我在登封这么多年了,都不知道还有这个景点”,还一直问我是个什么东西。哈哈,当地人嘛,不知道自已家乡宝贝的人多了去了,便把我拍到照片给他看了看,好歹让他知道了个形状。

嘿,心满意足地结束了今天的内容,对自已的努力成果很是满意,也感谢几个好心人的帮助,就连想着多挣我点儿车钱的司机, 也被我的执着精神有所感动,最后也没要高价。

才下午两点多,在酒店休息了一下,还是去观星台吧,也是世界文化遗产的项目,之前感觉那时内容少准备放弃了,今天时间还富余就去下吧。到汽车站乘坐到告成的面包车。

观星台是由天文学家郭守敬于至元十三年至至元十七年(1276—1280年)主持建造的,

观星台由盘旋踏道环绕的台体和自台北壁凹槽内向北平铺的石圭两个部分组成,台体呈方形覆斗状,四壁用水磨砖砌成。观星台北侧的石圭用来度量日影长短,所以又称“量天尺”。

观星台的选址,与中国古代所谓的“地中”观念是分不开的。地中观念首先是一种地理概念。中国古人长期认为地是平的,大小有限,大地表面必然有个中心, “地中”观念在中国存在时间很长,受此观念影响,中国人逐渐形成了自己位于“天下之中央”的传统认识,“中国”这一国家名称的形成与此不无关系。真长知识哈哈!

观星台四壁明显向中心内倾,其收分比例表现出中国早期建筑的特征。

周公测景台,学名“八尺表”,俗名“无影台”,最早是西周(约前1037年)为测日影定地中而建的土圭。

后面是元代大殿,考古挖掘出土有陶器、瓷器等。

院子很大,里面还有各种天文仪器:浮漏,正方案,仰仪,景符,日晷等。绿地树木,加上入口外的广场,就是告成小镇的一个市民公园了。