这就是曾经靠一幅“晒秋”照片震撼世人视觉的晒秋人家。 这里,古建古村高低错落匠心独具

终于的终于,到了江湾镇。打同学的手机,“我已跟篁岭景区的吴总说好了,你直接去”。

篁岭,我来啦。

这里,梯田花海四季如春; 这里,古建古村高低错落匠心独具; 这里,自然与人文交错碰撞,形成“窗衔墉岭千叶匾,门聚幽篁万亩田”的壮景。 这就是曾经靠一幅“晒秋”照片震撼世人视觉的晒秋人家。

篁岭,位于婺源县东北部,建村于明代中叶,距今有500多年历史,是清代父子宰相曹文植、曹振镛的故里。因其多竹,修篁遍野,故名篁岭。

在篁岭游客服务中心打通吴总手机,他要我直接找售票柜台的小胡即可。小胡很谨慎,用对讲机跟部门经理进行核实,答复是李总也交办了,于是她给我开了张纸条。 纸条曾经在中国可比人民币还顶用,现在偶尔仍然能管事。

篁岭游客服务中心在山脚下,而篁岭高居山巅,上山有三种方法,一是乘景区缆车,二是乘景区观光车,三是自驾上山。我本想自己开上去,得知观光车随时会送游客下山,所以打消了念头。上到山顶,庆幸自己没开车,因为山路太陡,弯太多,不亚于上庐山的“跃上葱茏四百旋”。当然,你也可以采取第四种方法,11路上山。

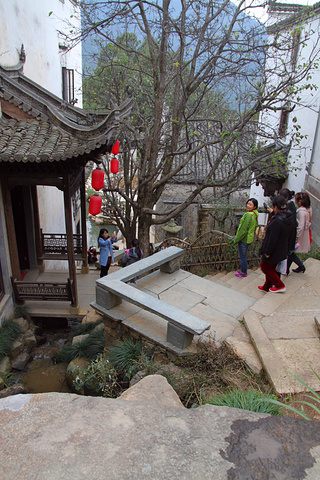

汽车沿着蚯蚓似的盘山公路七弯八拐爬到一个山头,从蜿蜒的山路寻迹而上,立在高处的篁岭只能初见一角。最初接近的只有古驿道、村口的连体大枫树、成片的古红豆杉,这些静物们,是一切古村落的元素,它们占据有利地形,迷惑我们,又引导我们。当我们走近炊烟与人声,它们就低矮下去,而篁岭则显露出来:几十栋白墙黛瓦的老房子,错落有致地分布于半山腰,时光的机器打磨它们,有的墙体斑驳,露出黄色土砖,我想象这是个疲倦的中年汉子,腰搭烟袋就地休息;有的墙体破败,露出一身筋骨,我想象这是个阅尽人生的龙钟老人,安祥无言;更多的是修旧如旧的古建,窗花玲珑、门楣精美,像雍容的女子,可细品、玩味。

这时候,我站在村后的高处,看到篁岭的全貌。

村庄筑建在陡峭的山坡坡面上,既不靠河临溪,也远离名乡大埠。村内的房屋,一排比一排高。前屋的后檐,就处在后排的屋基脚下,门口的小路上,伸手便可摸到前屋的瓦片。

静卧在石耳山怀抱的篁岭古村,百壑群峰环绕,千亩梯田簇拥,万象华彩辉映,一直被尊为“梯云村落”。坐在家门口,一抬眼就可以穿过前排的屋脊,看到远处的山。

祠堂耸立在村头的山冈上,祠堂的木脊梁上,写着道光十二年重修的字样。就从道光算,也近200年了。祠堂老,村庄更老。村庄就在这样的色彩流转中,延续着自己的岁月。

在篁岭我们可以自由地穿梭在这个依山而建的徽派小山村中尽情的发挥想象力和创造力,完成这个江西最美山村的定格瞬间。

走近一看,更是被她的精致所折服。一栋两层的小楼,所有的门、窗、阳台、屋檐都是木雕而成,雕工之精细需要凑到其跟前才能看得出雕的图案,繁复的花、草、耕种图让人惊叹其不易,让人有种热泪盈眶的感动。

还有一栋保存完好的大宅,庭院深深,高门大额,大小姐招亲抛绣球的绣楼依然留存,让人忍不住联想,百年前小姐还未出嫁之时,是否也曾在这样一个傍晚,倚在那一弯木雕的美人靠,看楼下迎来送往,若怀心事小楼听雨?

村中的两根旗杆高昂着头,似乎又想发号施令。

看到一群大师在朝一条巷里咔嚓,抓拍他们的工作身影。近前一看,原来他们挑了一条窄巷,将自己的模特摆到巷端,模特款款走下石阶。

篁岭村一直保持着尊儒重教、耕读自强传统,几百年历史进程中,文风鼎盛,人才辈出。村内官邸民居相邻相间,客馆、官厅、绣楼鳞次栉比,更有“慎德堂”、“培德堂”、“树和堂”和罕见的四层木构建筑——众屋镶嵌点缀,各具特色。

而一条天街却玉带般的这些将精典古建串接。300米的“天街”古巷两旁徽式商铺林立,茶坊、酒肆、书场、砚庄、篾铺,古趣盎然,构成一幅缩写版流动着的 “清明上河图”。

“天街”经常是迎来送往,热闹非凡,红白喜事皆大摆宴席以飨亲邻。

与村民生活息息相关的婺源三雕技艺、茶艺,以及极具本土特色的糍粑、糙米糖等小吃,农家自酿的米酒,都充分体现了篁岭农耕生活的精髓。

在这里我学会了抬头:晒秋的木架高高在上,篁岭人用十六根或者十八根的杉木从楼堂前抵墙而出,并排伸出,远看像一排筷子,就是这个平台,为“晒秋人家”的景致建立了基础。

篁岭村“地无三尺平”,村民没有空地晾晒农作物,长长的木棍组成的晒台就解决了这个矛盾。立秋一到,秋日的阳光把晒楼唤醒了。篁岭之上,一家家晒楼齐刷刷地开始晒秋。篁岭人家晒秋没什么讲究,山里种的,地里长的,什么赶上就晒什么,辣椒、豆角、茄子、苞芦(玉米)、稻谷、黄豆、芝麻、番薯……一年又一年,循环往复,恨不得把整个秋天的收获都晒出来。

而晒楼上色彩最为明艳、浓烈的,当属晒辣椒、稻谷的日子。晒楼上那一盘盘的辣椒,色彩是那么的明艳,而晒楼上的一根根杉木,是否是民居里伸出的一个个惊叹号呢?

篁岭不经意间在大山深处做的画被我们记录。

“篁岭晒秋”是一种文化体验,一种精神产品。而晒秋的场景,将成为这个时代的一个文化符号,如同“清明上河图”、“富春山居图”一样,“篁岭晒秋图”将会成为传世之作。

篁岭晒秋,婺源民俗风情的盛宴。

秋天里的晾晒,是一幅绚丽的画图。火红的辣椒,金黄的玉米……在农户的楼顶上、院落里、窗台上、簸箕里,四处点染,绘就了一幅“晒秋”的美景。 秋天里的晾晒,是一曲动听的乐音。仔细听,用心听,秋风飒飒,树叶沙沙,虫鸣鸟唱,大地飞歌,奏出美妙的乐曲。黄豆荚噼啪迸裂,黄豆粒儿蹦跳着离开怀抱。板栗也咧开了嘴,无声地欢笑着。树梢枝头的高唱,瓜秧藤蔓的低吟,谱成了悦耳的乐章。 人生也需要晾一晾、晒一晒,那能使人更成熟、更干练。一个民族,一个社会,一个国家,乃至一个世界、一个时代,走向成熟、行稳致远,又何尝不需要晾一晾、晒一晒呢?

在篁岭,与“晒秋”同样摄人心魂的是水墨梯田。篁岭梯田被网友评为十大最美梯田。

眼前精耕细作的梯田,则是千年稻米文化衍生的水梯田。

群山逶迤,俯视山中梯田,好似面对着一座宽大露天体育馆。此时,眼前那些高低起落、依次递接的田畔,或大或小或长或短,依山就势形状各异,顺着山坡一块块不规则地蜿蜒开去。一层层沉降,通往山洼里黑瓦白墙的小村落;一层层升高,则通往山顶的云端去了。

远眺层层梯田,犹如面对着一座盘旋陡立的天梯。至深秋,收割后的梯田,重新归于简洁与素朴,颜色渐渐黯淡下去,多少有些落寂,像一座苍凉的废墟遗址。

凝望梯田,梯田无语。 梯田之美,美在其依山势而筑,因地制宜,顺其自然。改变而不是改造、耕作而不是损毁。决不削足适履而是锦上添花。 梯田之美,美在其多样化。田地不规则、不求一律但求个性。大田小田,高田低田,各得其所、各美其美。 梯田之美,美在农人超常的耐力和智慧。祖祖辈辈子子孙孙代代接续,百年千年的修筑与修改,方在人类创业史上留下此等东方奇迹。 回望梯田,田埂棱角分明,梯级层次清晰,如同一部刻录着中国千年农耕文明成果及非物质文化遗产的立体史册。 在这个以“移动”为时尚的时代,尚有一种“不可移动”的物体——“梯田”,默默守望着人类共同的家园。

篁岭村借助簇拥的千亩梯田打造四季花谷,每年三、四月,近千亩的油菜花集中开放,与桃花、梨花、杜鹃花等交相辉映,美不胜收。为让游客四季都能看到花,他们在秋、冬季节也种植了数百亩紫薇花、三角梅、一串红。

出村时,再次来到花谷,天色已暗,但夜色仍裹不住它的美艳。

还有很多很多想介绍的就不介绍了,因为真心没办法说下去,对每天生活在篁岭村的人除了妒嫉,仍是妒嫉。

理学大师朱熹,回故里婺源省亲时,曾不辞劳苦,步步穿云慕名到篁岭一游,欣然为曹氏宗谱作序。