“真的是好像仙境一样啊!可惜这次行程没有看日出的安排,跟团也没有那么多的自由,不能不说又是一个遗憾

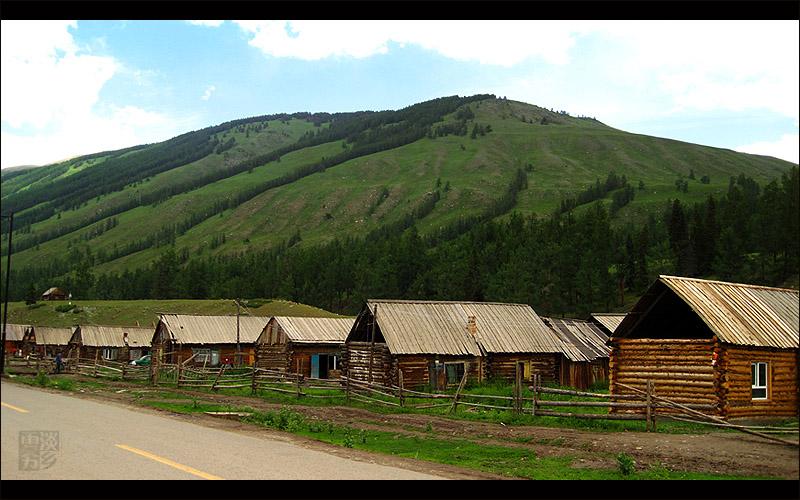

离湖边1公里多远的地方,看到了当地图瓦人聚居的小村。据说他们是蒙古人的一支,成吉思汗的后裔 ~。~

现今的图瓦族大约还有两千多人。在喀纳斯生活着六百多人,贾登峪有四百多,而最大的村落是在禾木(也就是我们明天的行程目的地),有一千多人。

据说,图瓦人尊重自然,从不砍伐活树,所以修建木屋的木料都取自已经死亡的枯树(在喀纳斯河的有个河滩上就有很多顺流而“上”的枯木)。修建过程中不用钉子,完全靠木料自己相楔而成,在缝隙中塞上青苔,在平顶上铺盖泥土,最后再架上三角形的屋顶挡雪隔热。这样的房子冬暖夏凉,据说住起来还相当舒服哟~

湖边的山川与草地~画面中间那一滩不起眼的白色其实是个小水池。据阿白说她来时还是个蛮漂亮的小湖泊,边上牛羊成群。

这儿的蝴蝶延续着淡定不怕人的优良传统,就在我们脚边的小花上自在地飞飞停停~

有两次,蝴蝶还很亲人地直接停在我手指头上!哇塞~这引蝶不招蜂的体质,莫非我就是传说中的香妃转世?(醒醒吧你!)

因为木有经验(而且前期攻略准备不足),所以我傻乎乎的花钱报名上了传说中的游艇半小时深度游……虽然不能说一无所获,但的确没太多特殊的感受。客观来说,以乘船者的角度来说,喀纳斯湖甚至并没有比我老家的三清湖漂亮多少。狭长而弯曲的形状不会带来什么开阔的感觉,饱满的水位和光照也让湖水的颜色疏于变化,只能说是景致尚可啦!

喀纳斯湖的北岸是在国境之外的哟~所以游船只开到了湖心部分就折返了。

与坑爹的游船相比,其实登上同在国境线上的观鱼台一览高山湖全貌,要有意思的多。若干年前阿白来时,这里还没有修建这个亭子,甚至连像样的登山道路都没有。她说当时凌晨4点起床,骑着马跋涉过河,又带着偷渡边界的惊险艰难爬山,才终于在早上8点看到了摄人心魄的日出美景。

“真的是好像仙境一样啊!!!”

可惜这次行程没有看日出的安排,跟团也没有那么多的自由,不能不说又是一个遗憾。

修建于国界线山顶上的观鱼亭。

=================================

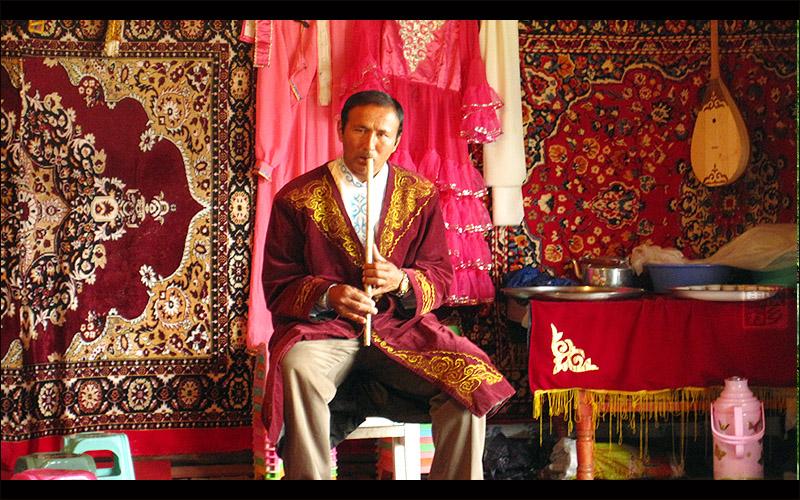

当年自给自足的淳朴图瓦人,如今多少也开始搞点商业化的第二产业。村子里有几户人家是旅游局特批的“家访专业户”,专门接待各地游客,为他们展示图瓦人的文化特色及生活习惯。

这位大叔手中拿的,就是图瓦的民族乐器:苏尔。它形似箫,是用空心草制成,简陋的钻有几个音孔,浑身上下都散发着一种“朴实的粗糙感”。苏尔的音律绝对没有我们常见乐器的那么丰富华丽,但却有一种贴近自然的质朴与空灵。而要学会吹奏它不但需要技巧,更需要肺活量——曾有一位音乐学院的大学生在此闭关修炼3个月,结果愣是连随便一个音都吹不出来。

图瓦大叔的表演我有录制一小段哦,不嫌摄影粗陋的筒子们可以看看~~

http://www.tudou.com/programs/view/LwRZr0S84O0/?resourceId=26400264_06_02_99

也许是为了配合旅游局的政策,为了申遗神马的,这里对“成吉思汗后人”的宣传扎实落实到了每家每户,还在大厅中央挂着其画像与哈达……

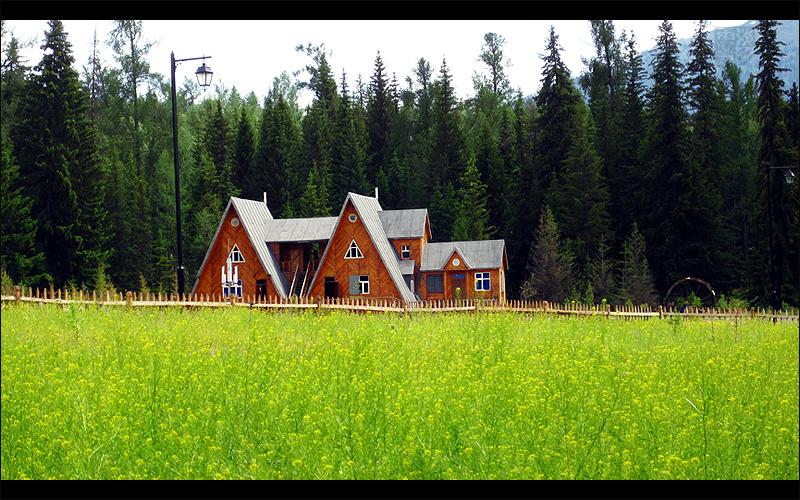

因为属于泰加林带,景致和北欧颇有相近之处,喀纳斯还被称为“东方小瑞士”。这边的建筑也特意挑选了北欧风格。

高原阳光下明媚忧伤的蒲公英小姐。

从区间车集散地到湖边,河岸两侧修建了长长的栈道。

此时此地,游人倒是稀少的很。漫步其中,时而溪水潺潺,时而林木幽深,时而乱石嶙峋,时而草绿花红……间或还能看到漂流的青年们乘着橡皮艇顺流呼啸而下。

此情此景,倒是颇有几分意味…… (哦也,又文艺青年了一把! )

当阿白看到我相机里的这张照片时,不由得一声惊呼:“天哪!这许多年过去了,这棵树居然还在!”

哈哈,好吧,即使相隔这许多年,造型个性的枯木君,还是同样吸引了我们的注意力啊!

沿着栈道走太远,险些迷路……在终于走回正途的路上,看到了一群可爱的小妞,啊不对,是小牛。

不知不觉也快到了集合的时间,坐在草地边的大石头上,忍不住又开始研究上面的地衣呀苔藓呀什么的……(小卡片机的微距功能还是不错的说)

疯狂跟拍一只辛勤出外觅食的小蚂蚁,让它好生忐忑,羞涩地躲避着我的镜头……

再见了喀纳斯,临别让我再看你一眼! 有缘我会再来看你的!正所谓两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮……(话说这词不是负心汉子写给他不死心的妹纸的么?)