感觉并不高大,甚至也不壮观,反倒像是躲藏在山中隐居的神秘之所。(附送司马辽太郎纪念馆的基本参观信息)

运气好,我凑上了某航司从浦东飞大阪的特价机票,往返含税1200。按照我的计划,大阪城的安藤作品会作为返程前最后一站再来逛逛。初抵大阪是晚上9点多,连市区都懒得进,直接在东大阪找个地方住下,打算第二天一早先去司马辽太郎纪念馆看一眼,然后就奔赴下一站奈良。

恕我才疏学浅,不认识司马辽太郎先生(1923-1996)。若不是因为安藤忠雄,估计我一辈子也不会有认识他的机会。他是战后日本文学界的代表人物之一,其波澜壮阔的写作风格与惯常写“私小说”风格的日本作家不同,擅长用批判和理性的眼光来看待历史和现实,尤其是撰写了大量关于日本战国时代、幕府末年以及明治维新初年这三个时期的历史小说,深受读者喜爱。1993年(他七十岁)获颁代表日本人最高荣誉的文化勋章,三年后辞世。同年,司马辽太郎纪念财团成立,计划在司马辽太郎先生的故居这里兴建一座纪念馆,以承袭传播老先生的精神。安藤忠雄接下了这个任务。

从近铁奈良线的河内小阪站出来,车站南边远远看到一个巨大的门拱,上面书写着纪念馆的大名。别急,这还真的不是纪念馆,仅仅是一个巨大的招牌,但也可见周边居民对此馆的重视和尊重。

穿过这个巨大的门拱招牌,一下就没入了典型的日本城郊的小巷弄堂里。寻寻常常的街头巷尾,雨后的一抹深绿从院落周围串出来,洋溢着初春的气息。还有小而精致的神社在社区里出现,不见香火,也未见人影,一切都安静得让我怀疑自己是否走错了路。周围唯一的“声音”,估计是见面停下来打招呼寒暄的老居民,以及飞过头顶、隐隐约约的飞机轰鸣。

我相信谷歌地图不会坑我。但好奇心也被吊到了嗓子:在这样的居民区里,安藤忠雄先生会如何设计这所纪念馆?

九曲十八弯之后,纪念馆大门终于印入眼帘,还有那显著的黄色油菜花矗立在大门两侧。周遭树木繁密,一抬眼竟看不清纪念馆的模样。

正当我准备上前时,发现最苦逼的来了:今天竟然是闭馆休息日!What?

我不敢相信眼睛,而我之前查询的某论坛攻略上面明明写的休息日不是日本人习惯的“周一闭馆日”啊!我重新再翻一次攻略,靠,绝对就是写错了!坑叔啊!!!

含泪离开,因为我还背着将近20公斤的背包,傻帽了,早知道将背包锁在火车站的locker里……但倔犟的梁叔岂能就此放弃!所以下面你看到的内容,都是我最后返回大阪后第二次前来参观的内容。

买票,从三个魁梧的日本看门老大爷身边溜进大门,我一下置身于油菜花的庭院里。植物园吗?不是不是。这里是司马辽太郎住宅的庭院,先生一生挚爱油菜花(不知道他是否知道这在中国也代表“有才华”啊,哈哈),后来日本还根据他忌辰设立“油菜花节”,籍此惦念司马辽太郎先生。一位穿着油菜花颜色工作服的老大爷是园丁,在仔细查验花卉植物的状况,当我经过时,他口中还念念有词,不知道是否在说“先生啊,又有一个人来拜会你了。”

庭院的右侧,是司马辽太郎先生生前的旧居,目前依旧是他家人居住。当然不能过去叨扰,也没敢拍照。顺着小径继续往前,一幢弧形建筑从树木的掩映当中露出,那就是纪念馆了吧?感觉并不高大,甚至也不壮观,反倒像是躲藏在山中隐居的神秘之所。心里开始略有些激动:因为这将是我第一次亲密接触的安藤忠雄建筑。

眼前这条弧形的狭长玻璃走道,就是纪念馆核心区的入口。

这条狭长、高挑的玻璃走廊一眼望去,看不到尽头,略带神秘,让人意欲加快步伐一睹究竟。后来几日我参观了安藤先生数座建筑后,方醒悟到,这种利用长通道引领众人进入建筑的方式,其实是他特意创造的仪式感,一种从外部世界进入他所创造世界的仪式。

左侧是全玻璃透明的设计,能将庭院的苍翠和花色尽收眼底;而右侧则是一堵厚实高大、毫无门窗的混凝土石墙——这是我继悉尼歌剧院之后,第一次看到有人如此使用和处理混凝土墙面。但悉尼歌剧院是因为当时没钱继续完善细节的修建,而这里,却是安藤先生的代表性手法:巨大的混凝土面积,极其平整光滑,但却不添加任何墙面的装饰,混凝土土灰土灰的颜色和真实的质感完全裸露在眼前——这就是其“清水混凝土诗人”的核心要义——展现材质和素材的生命感,所以天然去雕饰。要是用专业人士的话来说,这些混凝土墙面的处理方式都是通过高超的木模工艺和精确的施工保养过程来完成。而墙面上还规规矩矩地留下了很多小洞,这些是施工时候安藤先生刻意保留的孔洞,让整个墙面更加真实粗犷。基本上这么说吧,在日本一旦你看到这样的墙面,99%是安藤忠雄的作品。或者,是向他致敬的建筑师。

而对于这种大面积的封闭的墙面,也是安藤先生惯用的手法。对他而言,“一片封闭的墙体并不是仅仅是防御性的,它是入侵性的,表现着占有者在城市中居住的强烈意愿。同时,它提供了一个私密生活在内部得以展开的场所。”

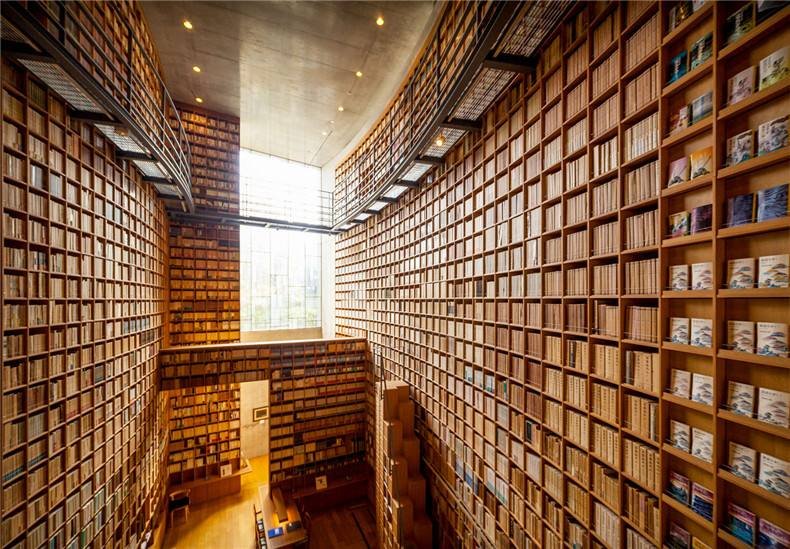

只是这一次,安藤先生用混凝土保护的私密世界,是司马辽太郎先生那孜孜不倦的一生,那学海无涯苦作舟的精神空间,以及让所有人惊叹的2万册藏书。(请原谅馆内不允许任何形式的拍摄,所以下面的书架图片也是源自日本网站的报道)

纪念馆内采取下沉的设计,因此外部看起来馆子高度不高,实际上内部挑高巨大。第一眼看到这两面高达11米的书柜,让人头晕目眩,我总觉得不可能只有11米这么矮。微有哈利波特里的魔幻场景感!这3400多个330mm*330mm的书格,容纳了司马辽太郎生前两万多册藏书,更是他渊博学识的极致象征。这样的书架设计,才衬托得起司马辽太郎这样的大才子和著名作家的身份,让人感受到他广博深厚的精神力量。我站在这所书房的中央,抬头仰望,感觉时光在此静止和凝固,那些书籍,是活生生的人生,也是沉甸甸的历史。穷我一生,估计也读不完这两万册书籍吧?

而这个书架的尽头有一大块深浅不一的磨砂玻璃,光线从此处撒入房间,随着一日和四季的变换而光影幻变,唯独这个书房内书香依旧,司马辽太郎的精神永存。有容乃大,司马辽太郎的精神世界很牛,但用这样的方式去呈现的安藤忠雄先生,也很牛。

书架边下的桌子上,还有留言本。各国语言留下的感受和体验,抒发了人们对此馆、对主人的深切缅怀和敬意。我也屏息坐下,认真留下了自己的感言。

馆内还有介绍司马辽太郎先生的空间,以及书店和咖啡馆。每年还有多场纪念活动、书会和音乐会,成为司马辽太郎先生留给世人又一个重要遗产之一。我在此觅得一本厚厚的安藤忠雄作品全集,将它带回了国,籍此纪念我这次的出行(话说最后离开大阪回国时,特地买了一个新的红色行李箱来装一路买的纪念品和杂物)。

司马辽太郎纪念馆其实是我此行看到的最后一个安藤作品。所以其实它的风格我已经了然于心,入木三分般深刻。看不到头的长走道引领人们进入安藤创造的立体空间,然后封闭的高墙是住宅内的人和外部世界的分隔和联系,再加上不加修饰的混凝土墙面营造的简洁和朴素感,这些要素在我参观的大部分安藤忠雄早期作品中都可以找到类似痕迹。一旦你熟悉了他的这个手法,在他建筑里奔走就忽然像有了一幅眼镜或指南针,你会迫不及待去在每一个建筑里寻找类似的蛛丝马迹。

不过,也可能它们是我见过的最性冷淡的建筑之一,所以印象是难以磨灭的。这恐怕也是有人不喜欢安藤忠雄建筑的一个原因,认为其缺乏温度感,太冰冷,太素净,没有人烟的气息。对我个人而言,这温度感对我影响不大,尤其是我后来还在他的一个设计作品里住了一夜。

(附送司马辽太郎纪念馆的基本参观信息)

官网:http://www.shibazaidan.or.jp/