从缆车上站到蘑菇石还有一千四百多台阶栈道。栈道穿过高大遒劲的百年杜鹃林。通常五子被认为是五福

我眷顾着梵净山,而梵净山眷顾着生灵。走进地球家园的最后屏障——梵净山!

梵净山是武陵山系西南段最高山体,裸露着中晚元古宙的绿岩系“肌理”。亿万年,沧海桑田,历经无数地质和生态浩劫。至今,庇护着三千多种植物、上千种动物、两百多种鸟类,以及菌类。更有许多孑遗生物在此遗世独存,最广为人知的莫过于梵净山独有的黔金丝猴!

梵净山山门,仿佛试图阻隔那世间的喧嚣!还是把凡尘俗世的喧嚣灌入了这静谧的山中呢?

梵净山,是一个地形复杂的山体,垂直高差达两千多米。因此能看到明显的植被垂直分布的差异性。从阔叶林带逐渐过渡到针叶林带再到高速灌丛草甸带。

索道起点为海拔850米的鱼坳。

索道从黑湾河上掠过,缆车靠近缆车门的一侧留有可拍照的窗口。

弥散,渐入山雾雨云中......

渐渐接近山顶,也渐渐穿越了云层。梵天净土间,高悬的缆车宛如点缀在线谱上的音符,仰望山巅、俯瞰山谷,在这乐章中世界变了模样。

从缆车上站到蘑菇石还有一千四百多台阶栈道。栈道穿过高大遒劲的百年杜鹃林。若是四、五、六月份,便可一簇簇的杜鹃满树绽放。

接近顶峰的变质岩角峰群,因雨水冲刷留不住土层,所以植被是低矮的灌木草甸,完强的生命与严酷的环境在时间的长河中行程即顽强又脆弱的生态体系。

梵净山金顶,又叫红云金顶,因其晨间常见红云瑞气环绕,故得其名。

红云金顶的突兀堪称奇特,若有瀑布般的流云飘过可是绝美的。它与蘑菇石一样,像一本厚厚的自然史的册页层叠于此。

承恩寺,原名上茶殿,位于贵州铜仁梵净山新老金顶之间。

层层叠叠的蘑菇石,是梵净山的标识。这本十四亿年自然史的册页层叠于此,也不过只是浩瀚宇宙中的这颗蔚蓝色星球自然史诗的一部分。哺乳动物“统治”地球也不过六千五百五年,人类侥幸占据生态位的顶端也就是一万多年,而我们的文明史不过区区几千年光阴。

回顾,地球的几次生物大灭绝事件。奥陶纪末期、泥盆纪末期、二叠纪末期、三叠纪末期、白垩纪末期,五次已经发生的生物大灭绝事件。只有二叠纪末期的一次造成了昆虫的大量灭绝,二叠纪末期的生物大灭绝事件,当时地球上70%的陆生脊椎动物,以及高达96%的海中生物消失,在灭绝事件之后,陆地与海洋的生态圈花了数百万年才完全恢复。

现今由于人类活动正在造成第六次物种灭绝,其速度已经超过了恐龙灭绝时的白垩纪末期那次。相比昆虫等许多生物,在生物大灭绝事件中一次次伟大复兴,您还觉得人类是这个星球的统治者吗?关注生态,保护环境,不是什么高尚的事情,恰恰相反,这是一件对于人类来说很自私的事情。如若不然,在不久的将来,人类很有可能会就此灭绝,而让出我们所占据的生态位。

多说无益,蘑菇石上写着“不嘬,就不会死。"呢!你看见没?

云从岫中起,幻灭心中存。

是普度众生,还是临死前多拉几个垫背的?我们人类好自为之。

中国西南山区,是CI(国际环保组织)评估的我国唯一“生物多样性热点地区”。全球共有 25个物种最丰富且受到威胁最大的“生物多样性热点地区”,另有9个候选的地区。在这里生长的很多动植物都是这些地区所特有的,这些地区虽然只占地球陆地面积的3.4%,但是包含了超过60%的陆生物种。中国的西南山区就是我国唯一的生物多样性热点地区。而梵净山则是中国西南山区当中最好的自然保护区,请珍惜、珍爱这地球家园的最后屏障——梵天净土。

夫物芸芸,各复归其根。

归根曰静,是曰复命。

梵净山中参禅悟道,无非“心安理得”吧。

我们是这山间往来的过客,总有些人看不到真容就是了。

梵净山的生态体系不仅有,黔金丝猴、梵净山冷杉、珙桐、胡子娃、娃娃鱼、白颈长尾雉等等这样的“明星动植物”。更有许多看似不起眼的蕨类、菌类、蠕虫等等其它看来不起眼的物种,它们的生存其实至少和引人关注的较大生物同样重要,甚至更重要。

如果没有这些不起眼的生物,大型生物也是无法存活的。生物被束缚在一起形成复杂的食物网、营养盐循环、共生和其它生态相互作用。可以说正是蓝菌等微生物造就了我们这个世界,但很少有人会关注它们。

褪去人工绿植的矫揉造作。梵净山的“一花一世界”,是否感受到了梵天净土的禅意?

科考队的老师正在观察一株商陆。

商陆,多年生粗壮草本植物,有些品种根为中药材。俗话说:黔地无闲草,夜郎多良药。

凤仙花属植物,花的结构非常精致。

波叶山蚂蝗,豆科。

醉鱼草,全株有小毒,捣碎投入河中能使活鱼麻醉,便于捕捉,故而得名。

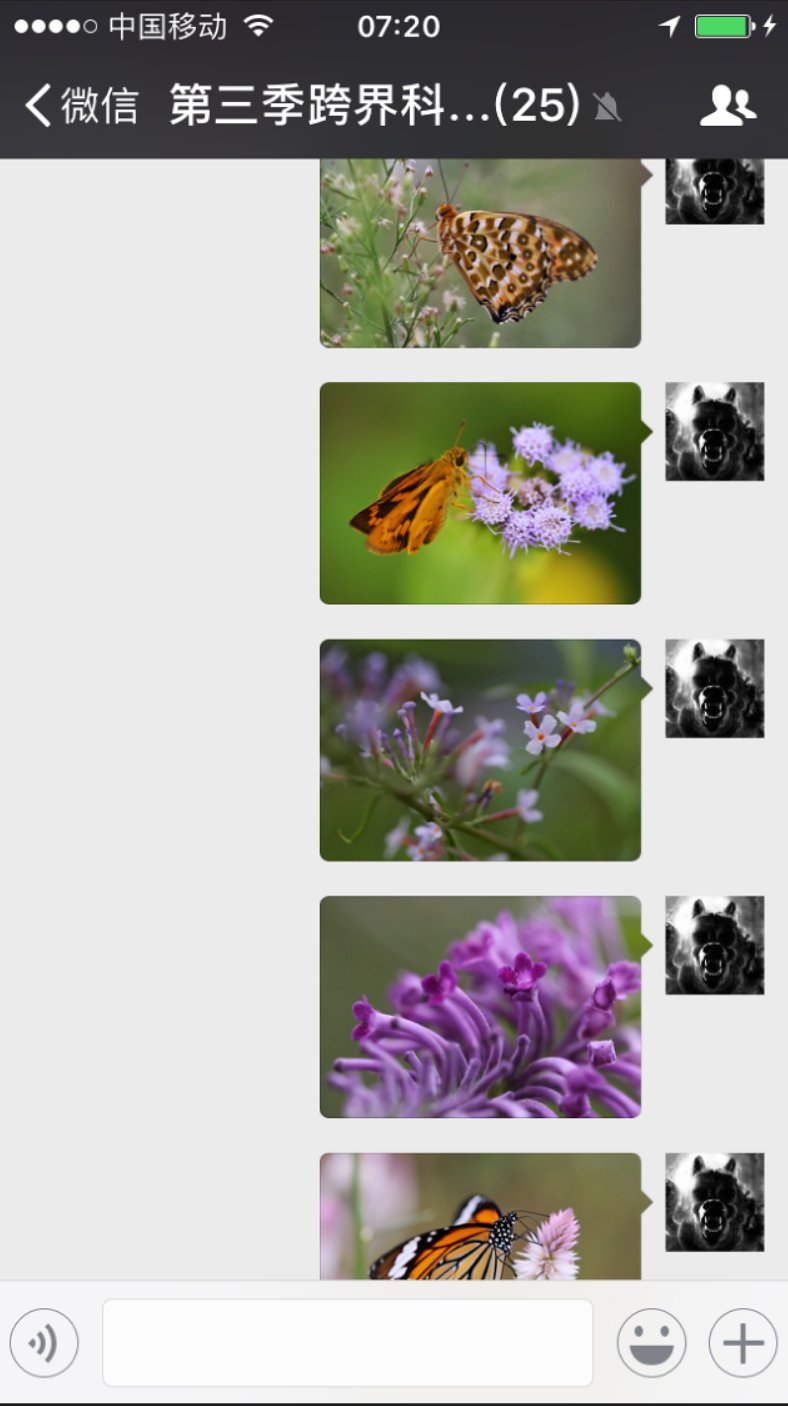

班蝶在青葙上。

密蒙花,灌木。

一种弄蝶在藿香蓟上。

斐豹蛱蝶在紫菀上。

厦大的李教授,被考察队誉为“行走的百科全书”。

五子与弥勒。通常五子被认为是五福。五福为:长寿、富贵、康宁、好德、善终。

个人认为五子戏弥勒的来源,应由六子闹弥勒演变而来。 六子比喻:色、声、香、味、触、法六种尘境,以眼、耳、鼻、舌、身、意,“六根”为媒介扰乱人心。

大金佛寺,坐落在梵净山下、太平河畔。寺内一尊耗用五百斤黄金、镶嵌数千颗天然宝石的世界最大“金玉弥勒佛像”。