大余湾有一座古村落博物馆,也是典型的徽派建筑,我们走进斜向内缩的大门去一探这座古村的奥秘

虽然位于荆楚大地,大余湾村里确是典型的徽派建筑,和周围村庄形成了鲜明的对比。究其原因,原来大余湾的人口中一大部分是从江西迁居而来。迁居之后把家乡的建筑风格也带到了这里。据村中保存的《余氏宗谱》记载,村中人数最多的余姓诞生于余水,拜古代琴师俞伯牙为余姓祖先。唐朝末年余氏从中原地带迁移到徽州婺源,宋代移居江西德兴,明朝初年江西填湖广,余氏一族从江西迁往湖北。其中余秀三一族来到黄陂大余湾一带,与同从江西迁来的杨姓、章姓、乐姓、黄姓一起,成为大余湾的开拓者,五大家族世世代代和谐相处至今。当地传承着一首民谣:“杨家一、章家二、余秀三、乐氏四、黄名五。”就是对这一状况的描述。

大余湾有一座古村落博物馆,也是典型的徽派建筑,我们走进斜向内缩的大门去一探这座古村的奥秘。在传统文化中,始终贯穿着天人合一的思想,建筑选址布局正是这一思想的具体体现。大余湾位于木兰山系南麓木兰川南段,系龙脉所在,山势自北向南降低,连接着葫芦山来到村后的小山包。大余湾背有山靠,前有水照,负阴抱阳,藏风得水,左青龙右白虎,双龟朝北斗,金线钓葫芦,中间如意太极图。

大余湾所在的木兰川地势平缓,土地肥沃,非常适合农耕。传统风水认为,这样的格局可谓冠绝天下,是理想的安居之地。传说大余湾的风水连玉帝王母都羡慕,不希望人间皇帝出生于此,于是派人斩断龙脉,却遭到观音指责违背天理,于是玉帝下旨派福、寿、禄三仙抛下葫芦籽,长成五福葫芦,让这个村子世代福禄双全,富甲一方。

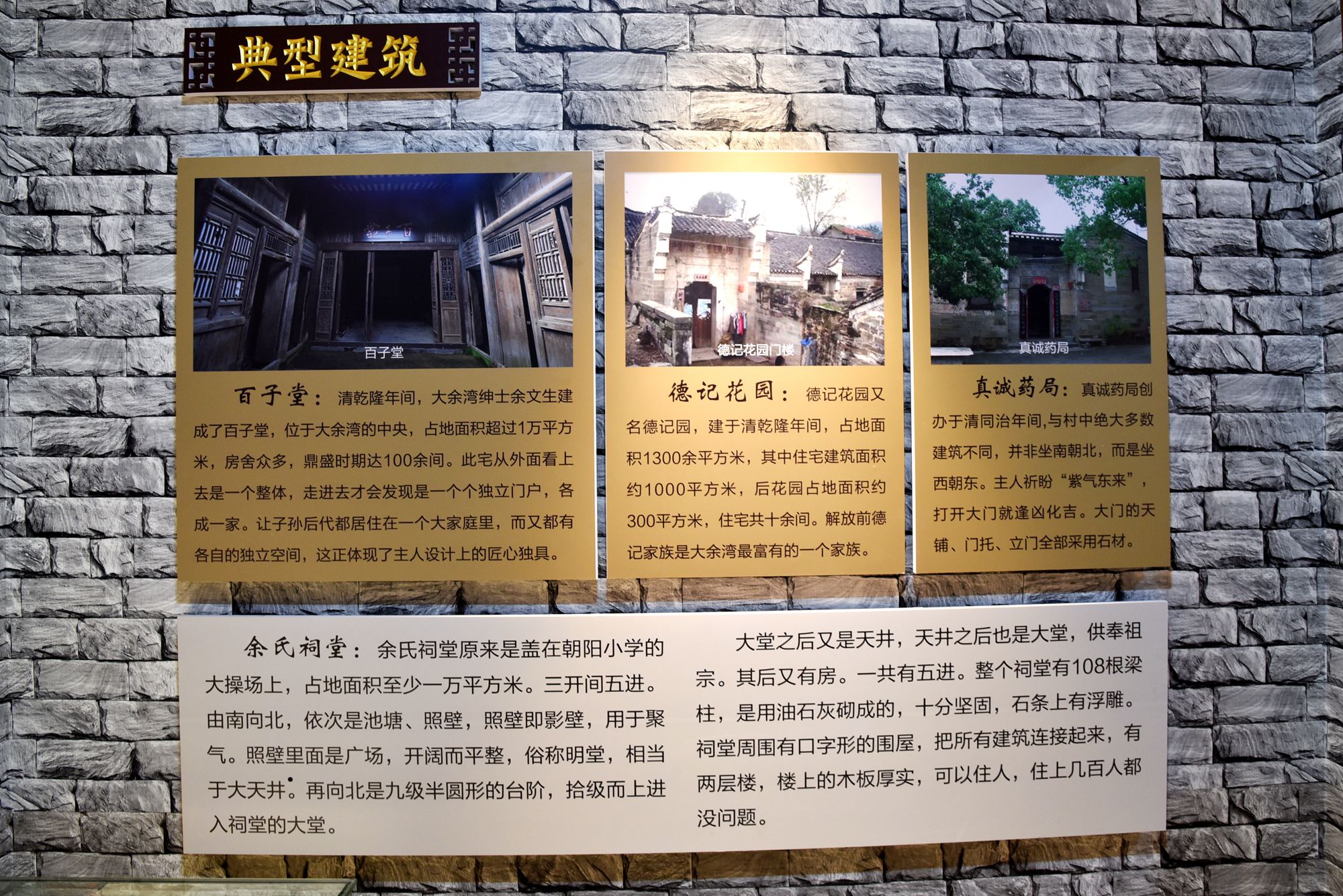

大余湾村的整体布局也处处体现着天人合一的思想理念,村庄布局风水与建筑完美统一。大余湾坐北朝南、依山就势建村庄,自东而西建成四个中心。东边第一个是宗祠(现为小学),第二个中心是百子堂,(已拆毁),第三个中心是主街,有几排并列的房屋;第四个中心是德记院。

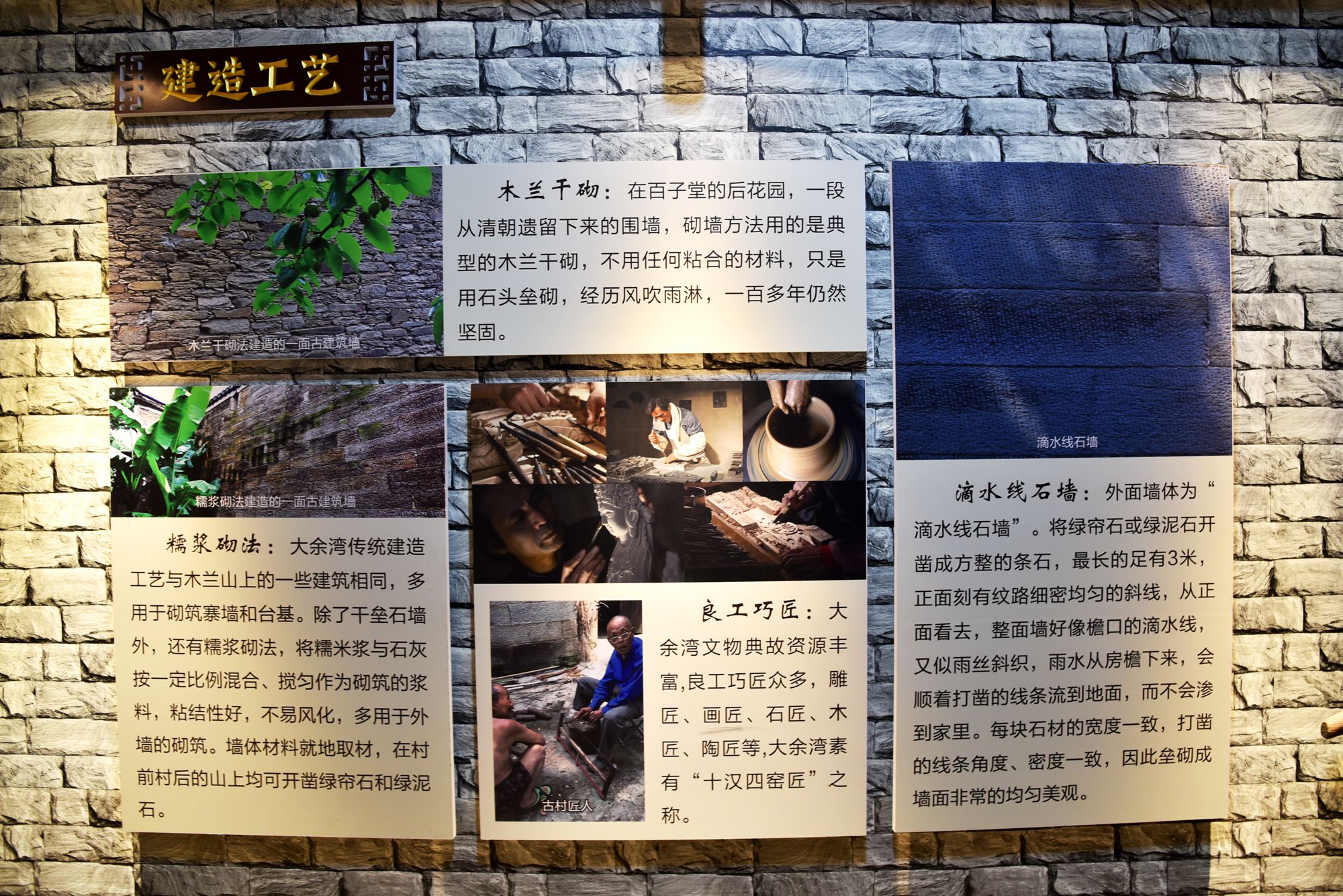

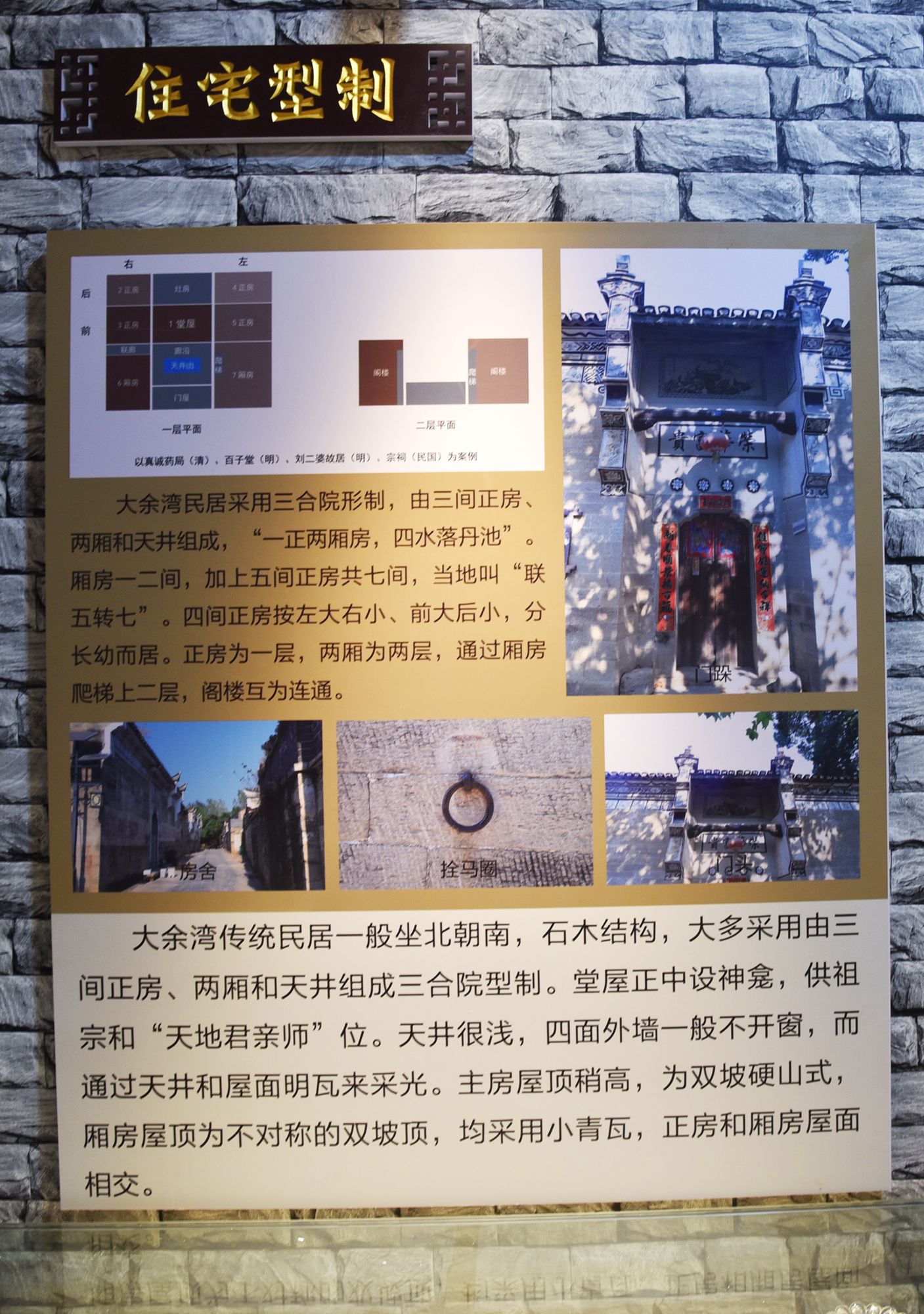

在建村布局时,大余湾的先民充分考虑了地形因素,为了避免山洪侵袭,从北向南沿着五排房屋分别建了两条排水沟,以保证污水排放和泄洪。村中沿山坡向下建有五口水塘,依次用于洗菜、洗衣,饮牲畜,设计科学合理。大余湾有一首流传的歌谣是这样描述的:“前面墙围水,后面山围墙,大院套小院,小院围各房,全村百来户,穿插二十巷,家家皆相通,户户隔门房,方块石板路,滴水线石墙,室内多雕刻,门前画檐廊。”