宝藏旅游地推荐——普陀宗乘之庙

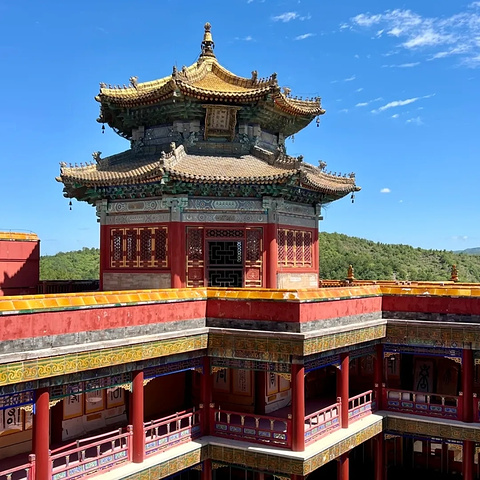

普陀宗乘之庙,又叫“小布达拉宫”,是清代乾隆皇帝为了庆祝他本人60寿辰和崇庆皇太后80寿辰而下旨仿西藏布达拉宫建设的佛教庙宇。位于河北省承德市双桥区狮子沟镇狮子沟村。 清初康熙、雍正、乾隆三朝平定准噶尔叛乱后,漠南、漠北、青海、新疆等地的蒙古族、维吾尔族等王公首领要求赴承德参加乾隆60大寿和皇太后钮祜禄氏的80寿辰。乾隆为宣扬国威、笼络少数民族上层人物,决定仿拉萨布达拉宫在承德修建普陀宗乘之庙。 乾隆十三年(1748年),乾隆皇帝派遣官员、画师、测绘师至布达拉宫测绘临摹。乾隆三十二年(1767年)三月,修建工程开始,原计划3年竣工,但因乾隆三十六年五月一日工匠抽烟失火,烧毁部分建筑和工程木料,直至乾隆三十六年八月才竣工,历时四年半。 乾隆三十六年(1771年)九月十八日,普陀宗乘之庙举行落成典礼,内蒙、喀尔喀、青海、新疆等地的少数民族上层人物齐聚一堂。乾隆还在“万法归一殿”接见了自俄罗斯归来的蒙古土尔扈特部首领渥巴锡。 乾隆四十年(1775年),大红台群楼南墙坍塌,千佛阁和大红台群楼顶部渗漏,花费四十二万两白银修复。嘉庆年间也对大红台群楼台顶进行了粘补修缮。然而,道光十五年(1835年),大红台群楼三层顶面再次出现塌陷和渗漏问题,因清末国力衰退等原因,未进行大规模修缮。 民国时期,反动军阀和日本侵略者对寺庙进行了严重破坏,大量艺术品被洗劫,墙体被砸毁。“文革”时期,寺庙再次遭受破坏,文物建筑的保护修缮工作被迫中断。 寺庙建于狮子岭南麓,建筑随山势自南向北层层升高,前低后高,错落有致,与自然环境和谐统一,既展现出山地建筑的灵动性,又彰显出整体的宏伟气势。 整体遵循中轴对称原则,山门、碑亭、五塔门、琉璃牌坊、大红台等主要建筑沿中轴线依次排列,体现出中国传统建筑的对称美,给人以庄严、规整之感。 - 山门:为清式与藏式结合的建筑,藏式三券门白台之上有清式城楼,白台为砖石结构,前开三券门,券门上有一层盲窗,白台上四周砌雉堞,中央是清式城楼,面阔五间,进深两间,单檐庑殿顶,黄琉璃瓦绿剪边。 - 碑亭:入山门后中轴线上的第一座建筑,砖拱结构,平面为方形,三开间,封实壁,外墙为红色,四面开券门,汉白玉须弥座台基,四出踏道,黄琉璃瓦重檐歇山顶,碑亭内立有三通石碑。 - 五塔门:高10多米,为藏式白台,中有拱门3座,正中拱门上方嵌有乾隆帝题额“广圆妙觉”,白色墙上设有三层17个梯形红色盲窗,白台之上排列有五座喇嘛塔,自西向东分别为红、绿、黄、白、黑色,用彩色琉璃砖砌筑,门前有石象一对。 - 琉璃牌坊:五塔门之后的清式三间四柱七楼三券门红黄绿琉璃牌楼,三券门以汉白玉为边饰,牌楼上七楼覆盖黄色琉璃瓦,正楼次楼用歇山,二夹楼用夹山,二边楼外侧用歇山内侧用夹山。 - 白台群:琉璃牌坊北地形渐高,各式白台、塔台建筑因地形而散置,高低有别,变化多端,藏式平顶碉房形制的白台现存30余座,分布在从碑亭到大红台的道路两侧。 - 大红台:位于山巅,是主体建筑,通高43米,基座为白台,白台正立面以红灰抹成三层藏式梯形窗,上六层为真假藏式梯形窗,最下一层为汉式横长方形窗,红墙正中自下而上有琉璃佛龛六个,均饰以黄紫相间的琉璃慢帐,内置琉璃佛像。 - 万法归一殿:位于大红台中央,是一座正方形七进间大殿,檐四角攒尖顶,上覆鎏金鱼鳞铜瓦,四条屋脊饰有波状鎏金瓦,藏式法铃宝顶。

德以欣: 哇塞

2025-03-14没有名字的多啦: 积极收藏

2025-03-14王御宅: 可以可以

2025-03-14CIEL: 谢谢楼主,爱你哟~

2025-03-14冼祺福: 写得好用心啊,太厉害了吧!

2025-03-14