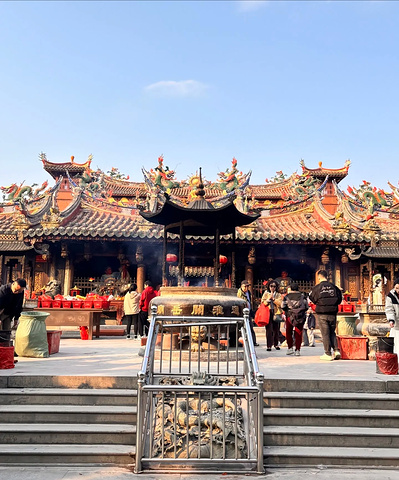

忠义信仰的现代回响:泉州关岳庙的文化肌理解读

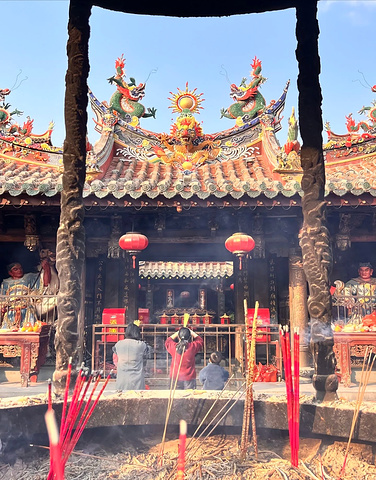

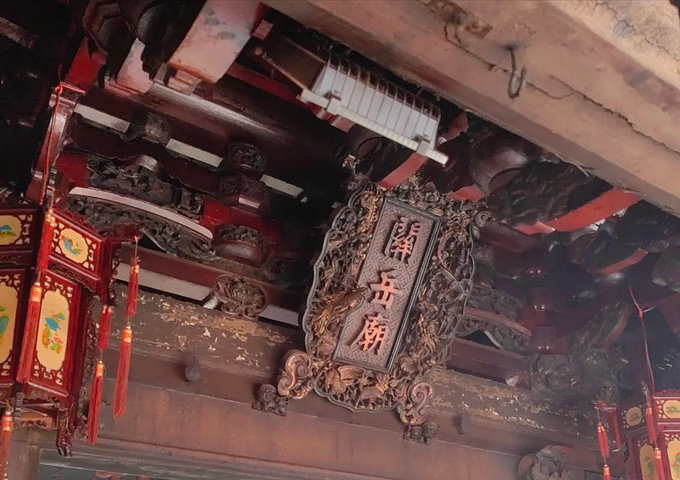

在泉州这座众神共居的城市里,关岳庙以其独特的文化姿态矗立在涂门街头。这座将关羽与岳飞合祀的庙宇,远非简单的宗教场所,而是一座承载着闽南精神密码的活态文化博物馆。当清晨的第一缕阳光掠过庙顶的燕尾脊,照在那些被香火熏黑的匾额上时,我们看到的不仅是一座明代建筑的物质遗存,更是一部关于忠义精神如何在海滨城市生根发芽的生动史诗。 关岳庙的建筑语言本身就是一部文化融合的教科书。山门两侧的砖雕既有传统的"麒麟献瑞",又融入了海洋元素的海浪纹样,这种混搭风格在北方关帝庙中极为罕见。步入庙内,关圣殿的盘龙石柱粗犷豪放,龙鳞的雕刻明显带有闽南石匠特有的细腻手法;而岳武穆王殿的"还我河山"匾额,其书法笔势中隐约可见闽派书风的秀逸之气。最耐人寻味的是庙中那对清代石狮,其造型既不同于北方的威严风格,也迥异于岭南的活泼样式,狮身缠绕的彩带仿佛在诉说着海洋文化的流动特质。这种建筑细节上的创造性转化,展现了闽南人对中原忠义文化的独特理解。 在信仰实践层面,关岳庙呈现出令人惊叹的世俗化特征。关公在这里不仅是忠义的化身,更被赋予了财神、医神乃至儿童保护神的多元神格。庙中那些供奉着智能手机、汽车模型的香案,以及贴在神像上的高考准考证复印件,无不显示着传统信仰与现代生活的奇妙融合。每逢农历五月十三关帝诞辰,庙前广场上演的不仅是传统的祭典,更有企业家的集体宣誓仪式,这种将商业伦理与神明崇拜相结合的做法,构成了闽商文化中独特的信仰经济学。而岳飞祭日时,退伍军人自发组织的纪念活动,则让精忠报国的精神有了当代诠释。 关岳庙最珍贵的或许是其作为社会记忆载体的功能。庙内保存的清代以来数百块还愿匾额,记录着普通人的悲欢离合:有商人远航前的祈求,有学子科考时的许愿,更有抗战时期"保家卫国"的集体誓词。这些层层叠叠的文字见证,构成了一部民间视角的城市发展史。而庙祝世代相传的口述传统中,那些关于郑成功在庙前誓师、华侨离乡前必来祭拜的故事,让抽象的历史变得可触可感。这种集体记忆的延续,在数字化时代更显珍贵。 当代关岳庙面临着传统与现代的深刻张力。一方面,年轻一代对忠义精神的理解日趋多元,简单的神明崇拜难以满足他们的精神需求;另一方面,商业化浪潮下,庙宇周边涌现的大量算命摊点和旅游商店,正在稀释信仰空间的庄重性。更值得警惕的是,在全球化背景下,关岳崇拜的本土特色正面临同质化危机——越来越多的仪式流程向北方关帝庙看齐,那些独具闽南特色的习俗如"关帝巡境"正逐渐式微。 这座庙宇给予我们的启示远比想象中丰富。它证明了中国传统价值观完全可以在海洋文明中焕发新的生命力——当忠义精神与商贸传统相遇,产生的不是冲突而是创造性的转化。关岳庙中那些被不同时代香客摸得发亮的门环、被无数心愿熏黑的梁柱、被世代传说浸润的砖石,都在诉说着一个真理:真正的传统不是静止的标本,而是流动的江河。在价值多元的今天,关岳庙提醒我们:文化的生命力不在于固守形式,而在于能否持续回答每个时代的精神追问。 当夕阳西下,庙前那对石狮的影子渐渐拉长,我们似乎听见了历史的回声。那些来自阿拉伯的商人、下南洋的华侨、改革开放后的企业家,他们或许对忠义的理解各不相同,但都在这个空间里找到了精神的支点。关岳庙就像一面多棱镜,不同时代、不同身份的人都能从中照见自己需要的文化镜像。这种包容性与适应性,或许正是中华文明历久弥新的秘密所在。在这个意义上,泉州关岳庙不仅是一座地方性庙宇,更是一把理解中国文化韧性的钥匙。

蒿进: 赞

2025-07-28Nico: 先赞为敬

2025-07-28李生辉: 可以可以。

2025-07-28