厦门铁路文化公园:在铁轨上读懂城市的光阴故事

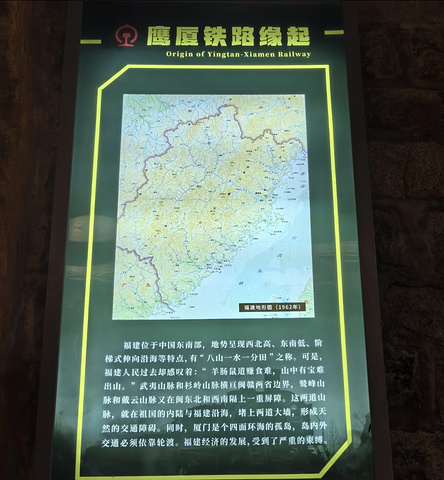

厦门铁路文化公园,这条由废弃铁轨改造而成的带状公园,像一条串联起城市记忆的锈色项链,镶嵌在厦门岛的中心地带。它没有刻意雕琢的精致,却用枕木的纹路、铁轨的锈迹与沿途的烟火气,成为最能触摸厦门历史温度的地方。多次漫步其间,从晨光熹微到暮色四合,渐渐读懂了这条“时光隧道”里藏着的城市密码。 工业遗迹与自然野趣的奇妙共生 公园最动人的,是那份“不刻意”的改造智慧。保留完好的铁轨沿着地势蜿蜒,锈迹斑斑的钢轨在阳光下泛着温润的光泽,轨间的碎石缝里钻出野菊、蒲公英和三叶草,偶尔有蜗牛背着壳慢慢爬过,像是在丈量时光的长度。每隔几十米就有一块木牌,印着“K1+250”“K1+300”等铁路里程标识,让人想起这里曾是鹰厦铁路延伸段的繁忙景象——上世纪五十年代,蒸汽火车就是从这里呼啸而过,载着货物与旅人,见证着厦门工业的起步。 沿途的“旧物利用”充满巧思。废弃的绿皮火车车厢被改造成咖啡馆,车窗上还贴着“厦门—鹰潭”的旧车票;生锈的信号灯成了装饰,红黄绿三色玻璃在阳光下依然鲜亮;甚至连座椅都是用铁轨枕木改造的,木头上的年轮清晰可见。 藏在铁轨旁的生活百态 铁路文化公园的珍贵,在于它从未脱离城市生活。它不像封闭式景区那样划清界限,而是像条毛细血管,与周边的居民区、学校、商圈自然相连。清晨六点,就有附近居民沿着铁轨快走,脚步声踏在枕木上“咚咚”作响,与远处的鸟鸣形成奇妙的韵律;七点多,背着书包的学生踩着铁轨间的碎石抄近路,校服裙摆扫过野草,惊起几只蚂蚱。 “铁路市集”是周末的惊喜。自发聚集的小贩们不叫卖,只是把手工饰品、旧书、多肉植物摆在铺开的布上,路过的人随意翻看,讨价还价的声音轻轻的,像怕惊扰了铁轨的梦。有位卖老照片的摊主,相册里藏着上世纪八十年代的铁路影像:站台上挥手的送别者、车厢里挤着的旅客、扛着行李的铁路工人。“这些照片比我的年纪都大,”摊主笑着说,“放在这里卖,才算找对了地方。” 最动人的是那些“不经意的互动”。有年轻父母教孩子辨认铁轨上的零件:“这是鱼尾板,用来连接两根钢轨的”;老人给孙辈讲火车的故事:“以前坐火车要提前两小时来,车厢里挤得像沙丁鱼”;甚至有情侣沿着铁轨并排走,踩着枕木保持平衡,像在跳一支慢节奏的舞。在这里,历史不是教科书上的文字,而是能触摸、能讲述、能参与的生活一部分。 细节里的人文温度 公园的设计处处透着“以人为本”的温柔。铁轨旁的步道特意避开了枕木的缝隙,方便老人与婴儿车通行;隧道里装了感应灯,有人经过时会自动亮起,既节能又贴心;沿途每隔百米就有饮水处,水龙头的造型是小小的火车头,出水时还会发出“呜”的轻响,引得孩子们咯咯笑。 些许遗憾与真心建议 美中不足的是,部分路段因靠近居民区,周末人流量较大时略显拥挤;隧道内通风稍差,夏季会有些闷热;傍晚灯光较暗,建议结伴而行。但这些小瑕疵,在厚重的历史感与鲜活的生活气息面前,实在不值一提。 如果你想了解真实的厦门,铁路文化公园比任何网红景点都值得一来。它证明了最好的“文化保护”,不是将历史封存,而是让它融入当下——让铁轨继续“承载”行人的脚步,让隧道继续“传递”声音,让老物件继续“参与”生活。在这里,每一步都是与过去的对话,每一眼都能看到时光的流转。 离开时,夕阳为铁轨镀上了一层金红色。一位老人正给孙子指着里程牌:“爷爷年轻时,火车就是从这里开到江西的,要走一整天呢。”孩子似懂非懂地点头,小手紧紧抓着铁轨旁的野草。那一刻忽然明白,这条铁路从未“废弃”,它只是换了一种方式,继续见证着这座城市的故事。

伍翰: 辛苦了

2025-08-19xLI4n: 只能慕

2025-08-17小竹子: 好内容,不能错过

2025-08-17de de: 好棒呦!超级喜欢!

2025-08-17怀清妍: 写的太太太好啦!!

2025-08-17Ivan Yan: 好好好,不错不错的。

2025-08-17one: 楼主有心了,为你点赞!

2025-08-16狂千柔: 用心之作,点赞为敬~

2025-08-16去哪儿用户: 期待楼主的下一篇~

2025-08-15