中国四大古城中,四川阆中古城特别抢眼的是它的风水文化,所以也叫风水古城。提起中国的风水文化,虽然千百年来流传经久不衰,但是关于风水现象的争论从未停止过,也影响到一些人误认为风水完全是种迷信说法而避而远之。实际上,风水学说在去其糟粕,去伪存真后,蕴含有相当丰富的哲学、科学、美学等内涵,它对中国,乃至世界带来了强烈的的影响,例如东南亚的许多建筑明显受到了中国风水术的影响。我到阆中来过几次,逐渐对阆中的风水文化发生兴趣,并且以外行人眼光,逐渐品出它的一些味道出来。

阆中古城被认为是按照古代,特别是唐代天文风水学理论营建而且保存最为完好的一座城池。其城市选址、布局均契合中国传统风水理论,是中国古代建城选址天人合一完备的典型范例,自古就有“阆苑仙境”、“风水宝地”之美誉,这是非常难得的。早在2000年,四川省旅游局在制定旅游总体规划时,就将其列为“中国风水文化旅游观光目的地”。

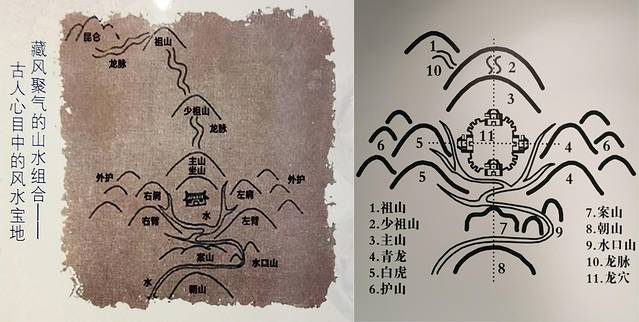

风水学对人类居住环境选择的影响是非常大的。在天宫院和袁天罡故居中看到理想的风水模式,又以代表四方的四神兽来命名人们所居住的“穴场”周围的“砂山”:南朱雀,北玄武,东青龙,西白虎。

风水学常说的风水文化其实就是中国古代几千年前总结出来的适合人与自然和谐的相处之道。好的风水意味着人类生活和居住有着优良的地理生态环境。什么是优良的地理生态环境呢?就是中国传统风水中说的“龙、砂、水、穴”的所谓“地理四诀”,“龙”是 “寻龙”,寻找西北方向来的龙脉,即大山;“砂”是“查砂”,需要四周小山,包括近者案山、远者朝山的环抱;“水”是“观水”,携气之水在这些山之中被环抱成玉带水;“穴”是“点穴”,确定动土兴建房屋的位置和范围。也有在“地理四诀”后再加个“向”,形成“地理五诀”,“向”是指“朝向”,即确定房屋的朝向。这些实际上是对地质、地貌、气候、土壤、水文、植被以及地理方位等的考察,具有一定科学内容。

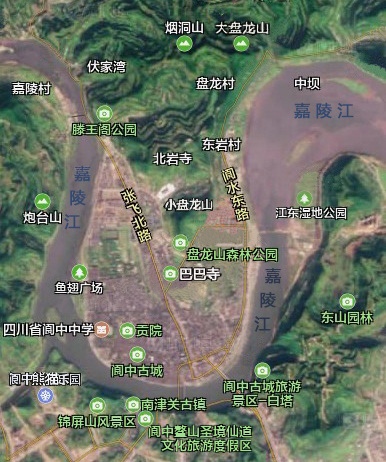

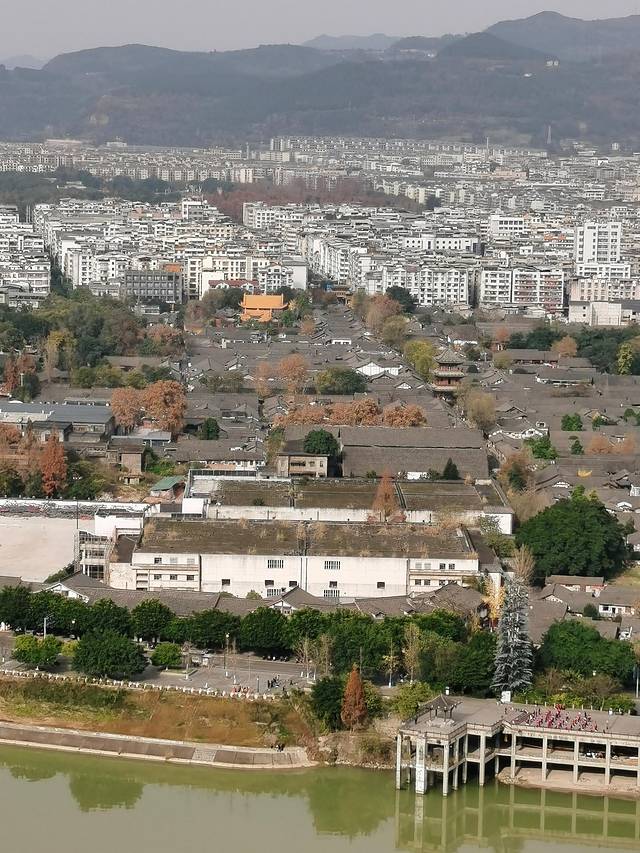

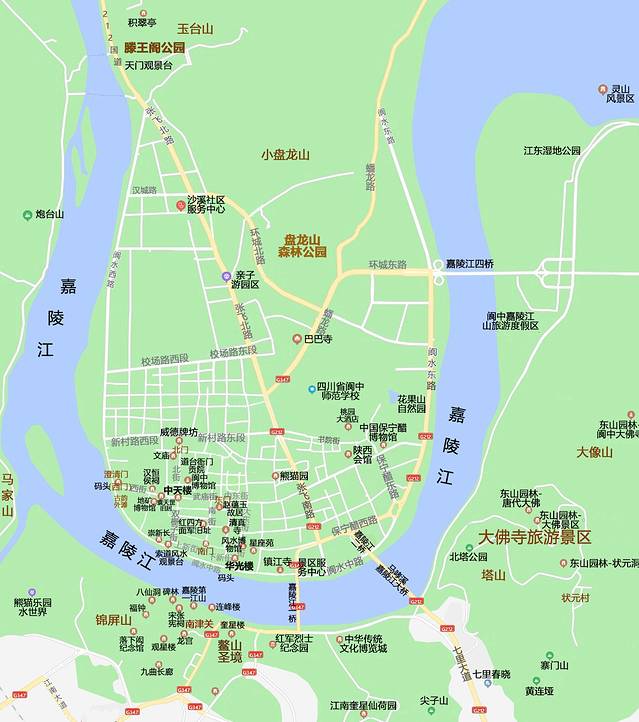

从卫星图中可知,阆中地处四川盆地北缘,嘉陵江的中游。这里是山围四面,水绕三方,山水均呈蟠龙蜿蜒之势。源自“华夏祖脉”昆仑山的大巴山余脉盘龙山系为阆中之“来龙”,与剑门山脉一起护送嘉陵江水从西北而来,于城北形成天然屏障,是为“靠山”。嘉陵江进入城北玉台山沙溪场“入水口”后,在西、南的锦屏山、黄华山、白塔山和大像山等“砂山”的卫护之下,至白塔山 “出水口”后北流,绕古城三面,形成巨大的“U”型环带。这些是“地理四诀”中的“龙、砂、水”。

阆中城北玉台山上建有滕王阁,系唐高祖李渊第二十二子滕王李元婴所建造,于今已有一千三百多年的历史。唐代诗圣杜甫两次游寓阆中,多次登临滕王阁赋诗抒怀。滕王阁和杜甫《滕王亭子诗》可以同南昌的滕王阁和王勃的《滕王阁序》相映成趣。

从滕王阁后面的石阶上去还有个积翠亭,侧面有个天门观景台。

在观景台上看嘉陵江水从西面流入和往南拐,这里就是“入水口”。

站在积翠亭上,可见嘉陵江往南流去,右边是护卫嘉陵江的“砂山”西山,左边是古城。

古城左(右)边可以看到作为“来龙”的小盘龙山的尽头融入城市中。

嘉陵江流经古城西门

嘉陵江水被南边的砂山,也是案山的锦屏山护卫着往左(东)拐。前面有个索道风景观景台。

加载更多

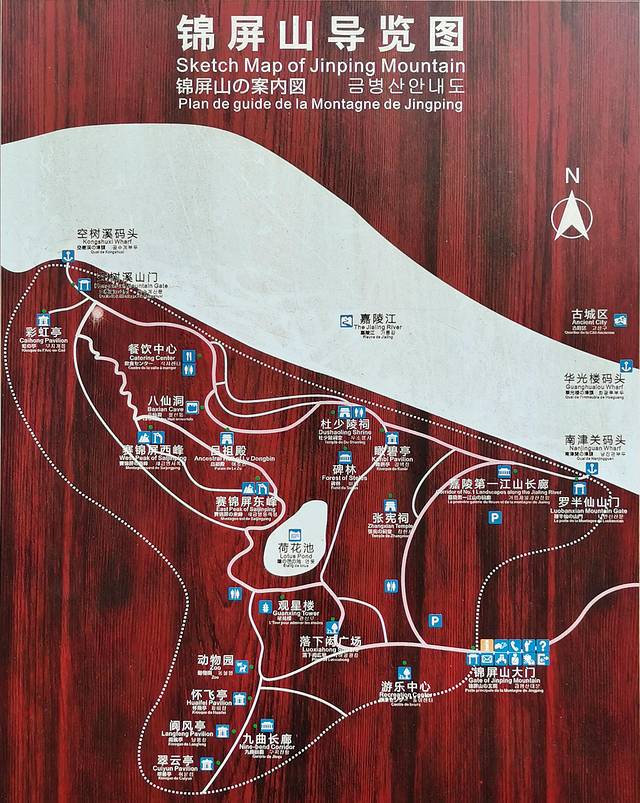

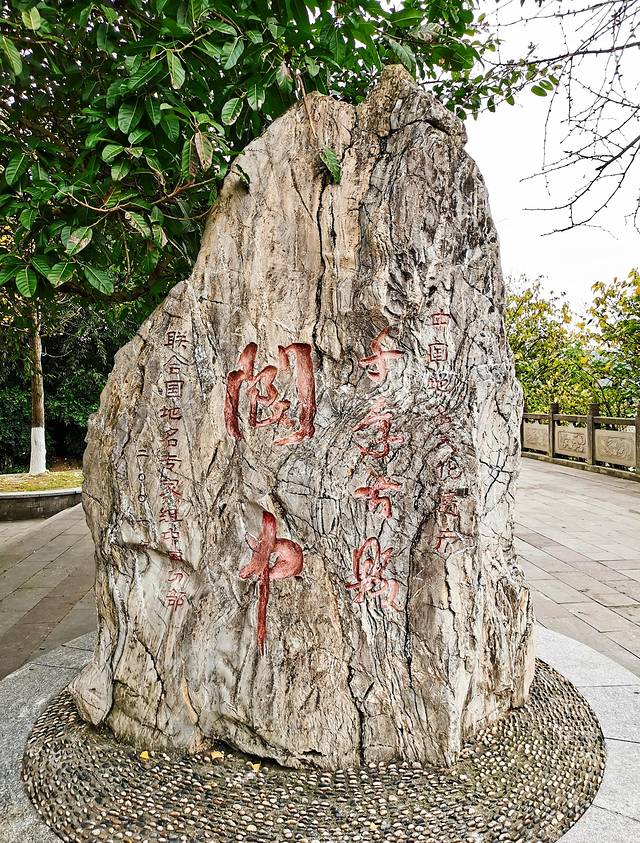

让我们登上嘉陵江南岸的锦屏山观古城来体会一下,锦屏山以其“案山”形成城市绝妙对景,山上建亭台楼阁,亦兼有观城廓之利。这里的“嘉陵第一江山”石碑,使人联想到唐代画圣吴道子以阆中锦屏山为中心绘就的《嘉陵江三百里风光图》。

这里观古城的华光楼和江边码头

往西移步到碑林前的瞰碧亭

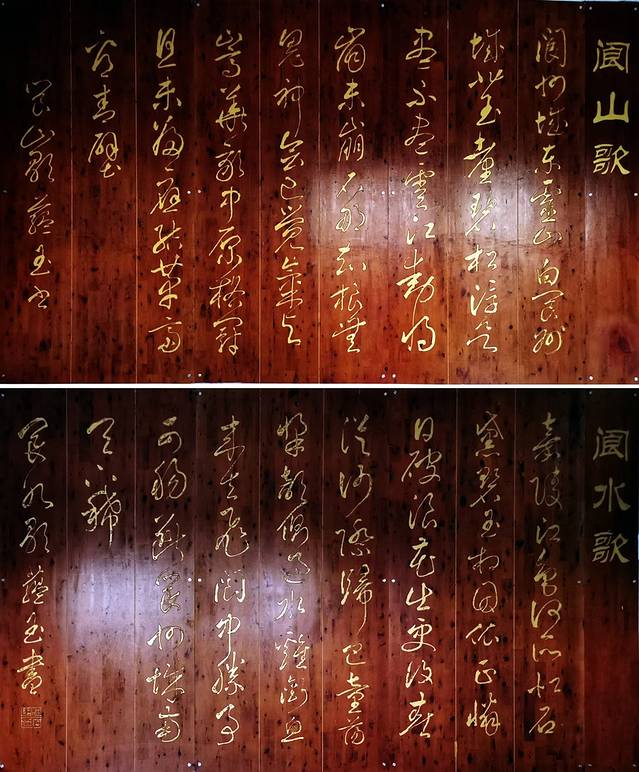

沿江边上到“杜少陵祠”,诗圣杜甫曾两次来到阆中,写下70多篇诗作,使阆中成为杜甫一生留诗最多的地方。杜甫在广德元载(763年)秋第一次到阆中,是为好友房琯奔丧。广德二载(764年)春初至春晚(即农历的正月至三月),杜甫第二次到阆中,是应王刺史之邀,一住近三月。其间,他参与了唐代阆中在清明节前后十日祭祖祭亡友的扫墓活动。因感慨万端,写下了著名的《阆水歌》。

杜甫脍炙人口的《阆山歌》和《阆水歌》成为千古绝唱,被乾隆皇帝御评“两诗著语奇秀,觉空翠扑人,冲襟相照”。其中《阆水歌》最后两句是“阆中胜事可肠断,阆州城南天下稀”。

阆中民间天文研究久负盛名,吸引了许多风水术数家,东汉顺帝时,道教始祖张道陵,侨居阆中并于云台山。锦屏山这里上去有吕祖殿和八仙洞,聚集了很多仙人。

这里登上锦屏山上最高处的八仙洞。

但是观古城全景最清楚的还需要登很多石阶上赛锦屏东峰顶上。

山顶上的观景台视野最好

加载更多

从锦屏山下来,再登上城东南的“砂山”塔山,塔山上建有白塔寺,立有文笔塔。

山右的大像山山壁在唐时就建有大佛寺。

白塔观景台下方是其镇水口,对着嘉陵江出水口,所以这里与相宜建台、立塔、设佛祠的风水主张是相符的。

在锦屏山与塔山之间有个鳌山圣境,与古城隔江相望,集阆中“阆苑仙境”风水之精华。这个仙气缭绕的瑶池是王母娘娘的第四个瑶池,也是最小最灵秀的一个。

山上有个奎星楼被认为是可以俯瞰古城全景的最佳点。

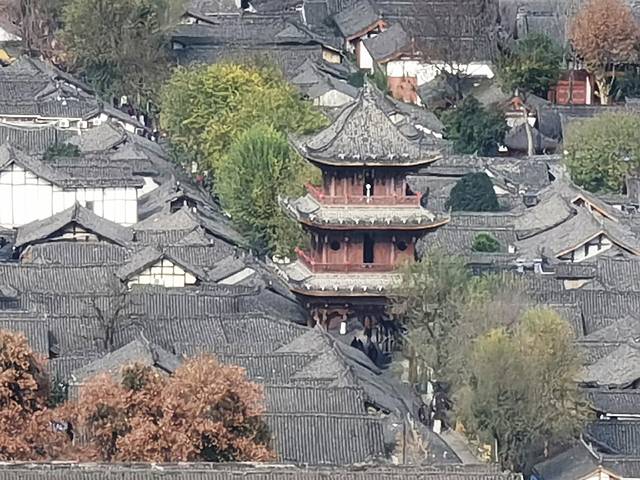

总的看,城市中心的西街、北街、武庙街及双栅子街的十字路口的中天楼,是处于“正穴”的“天心十道”。城内其余街道,皆由中天楼为核心向四周展开,各街巷多与远山朝对,北街正对蟠龙山的龙脉,南面双栅子街正对锦屏山,因此中天楼也被称为“阆中风水第一楼”。

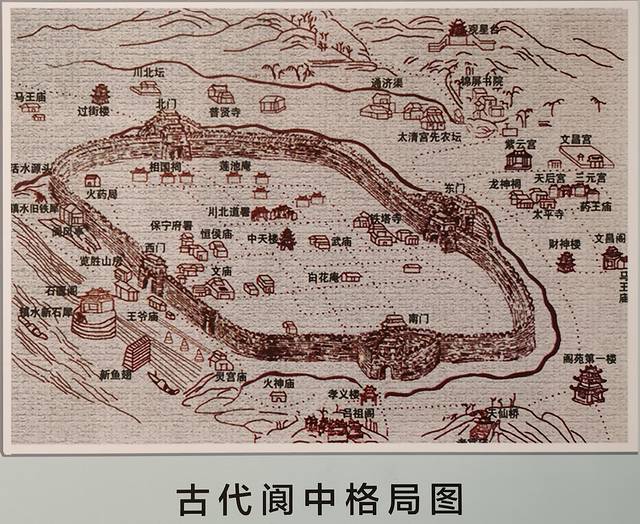

这是古代阆中的格局图,古城设城墙四面环护,东、西、南、北各有城门一道,除西门外,其余三门都建有瓮城,瓮城门与城门错位,接旺气、进气和生气,符合唐代风水大师袁天纲关于风水的论述,也符合玄空风水学中的“城门诀”。

现在城市格局有些变化,城市功能分区各居其所,因城池正对锦屏山,依照风水之说,着意偏西以避江南锦屏山旁的“气口”南津关直冲城市,所以古城“中天楼”往西有“西街”,往北有“北街”,但是往南用“双栅子街”代替了“南街”,往东用“武庙街”代替了“东街”,“南街”和“东街”的名称在南边东边才能找到。

南津关外连古金牛道和米仓道驿道,关内古镇直抵嘉陵江边连峰楼。

加载更多

这是重新整理出的现在阆中的全局略图。阆中1995年10月就启动了《阆中历史文化名城保护规范》,围绕风水主体来打造古城,2000年又将其列为“中国风水文化旅游观光目的地”,现在已在国内外大大提高了风水古城的知名度。

如上所说,阆中城的地理情况与风水学全面契合,使得阆中城成为了享誉千年的风水古城。从科学和环境学角度,北面的盘龙山形成深远而高大雄伟的天然屏障,阻挡着北部的寒风,迎纳着南部的阳光和温暖气流,形成了良好小气候。而嘉陵江绕城三面也为阆中带来诸多的利益,嘉陵江水滋润着这里肥沃土地,调节其气候,形成良好生态。水路交通使阆中获得交通上的便利,可以方便通商贸易。这种种条件形成了阆中如今的宜人气候,风水讲究天人合一,也许就因为这极好的气候,才会有人杰地灵的阆中。从与地理情况密切相关的建城史上可以看到,现在人们讲究风水,实际上就是为了建立起这种和谐关系来。

我了解到唐末风水祖师杨筠松,因避黄巢之乱,逃到赣州兴国三僚地区,创立了中国影响力最大的风水流派—形势派风水理论,成为中国主流风水学说。所以民间有句话说“世界风水在中国,中国风水在赣州”,说的就是赣州是形势派风水理论的发源地。但是三僚不像阆中能够成为有巨大影响力的风水古城,我认为这是因为得益于阆中政府的创新魄力和管理经验。

所以阆中的风水文化不仅表现在城市的选址和布局均契合中国传统风水理论上,也表现在诸多风水大师、文人志士、公职人员和人民大众对阆中风水文化的研究、推广、保护等方面的贡献上。

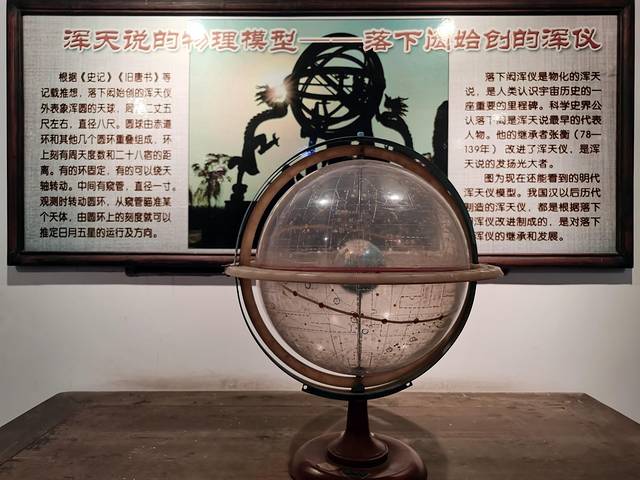

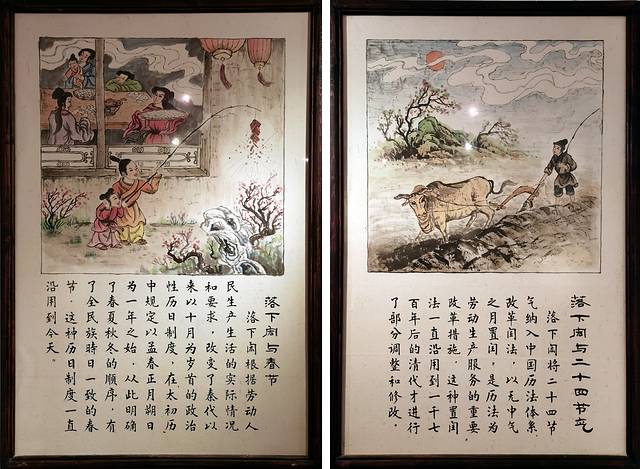

西汉至唐,阆中一直是中国古天文和风水学的主要研究之地,天文学家、风水大师相继辈出,如汉代天文学家落下闳,唐朝著名天文学家、风水大师袁天罡、李淳风等,他们对阆中古城营建的各个环节都产生了深刻的影响。

我去古城华光楼东面不远处参观了落下闳故居(星座苑)。

它是为纪念落下闳而复建的一座串珠式二进民居院落。座北朝南,占地面积约400平方米,房屋16间,为木质穿斗结构,雕花门窗,青瓦屋面。2006年1月29日正式对外开放,供游人参观瞻仰。

落下闳始创的浑仪—浑天说的物理模型

我也去了袁天罡在古城的故居,因为袁天罡,还有后来的李淳风,都是唐朝著名的天文学家和风水大师,他们先后来到阆中,隐居于此在这里观测天象。

屋内

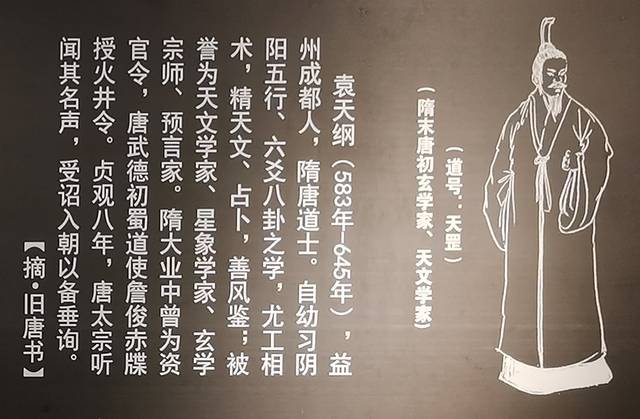

袁天纲生平简介,他还是我们成都人。

加载更多

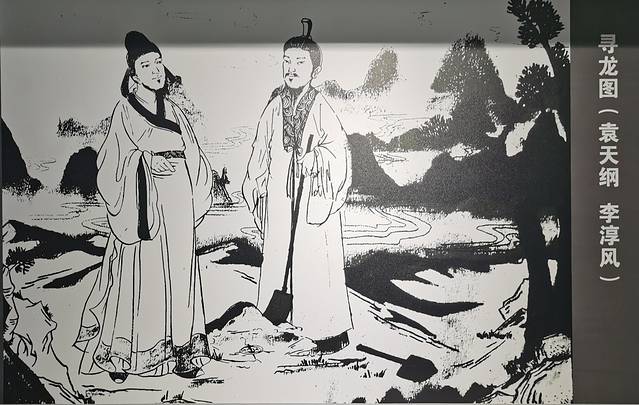

袁天纲归隐隆州后,其挚友李淳风追随而至,闲暇时节游历山水之间。两人先后寻得“九龙捧圣”的吉地,袁天纲先埋下一枚铜钱做记号,准备选为自己“百年之后”的墓地。而李淳风也找到一处吉地,也埋下一根金针。两人相会谈及升仙事,结果发现竟相中了同一块地方,相约开挖发现金针正好插在铜钱内。

后两人相视而笑,并约定在此处各自后退五里路作为墓地。后人在此吉地建了天宫院。天宫院在阆中城南20公里,天宫院风水文化景区由天宫古镇,西河古街,西河观光区,九曲太极水等景点构成。

天宫院和前面广场上的龙椅。

顺时针转动转天椅后坐上椅子,停下来就会对准罗盘广场外围63个卦象石鼓中的一个,代表你今天来到这里天时、地利、人和所散发出来的气场。

天宫院里,详细介绍了袁天纲、李淳风在天文、地理、气象、阴阳、五行、相术等学术活动中,作出了超越前人、引领后代卓越的贡献。他们选择风水宝地阆中为归宿,阆中因而成为朝圣之地。

推背园里,由前言、加六十象诗图和结语排开,每象都有金圣叹的注释。

走完推背园后就可以绕李淳风的墓地山围行走一圈。

依次来到南边的神兽朱雀

加载更多

游古城可以从古城东南角的游客中心开始,沿标注的红色路线,把主要景点逛到,并慢慢体会阆中的多种厚重文化。

游古城也可以从风水之穴中的中天楼开始,向四面漫游,去体会阆中的多种厚重文化。古城的几个城楼门要走到,原来东南西北四个门后来修复的只有西城楼和南城楼,北门和东门都只有一个牌坊。当然还修复了一个华光楼值得去参观一下。

东门状元坊

南门城楼

可以登上南门城楼上一段修复的城墙

西门城楼和镇水犀牛,临犀牛码头。

北门德威门

华光楼,同中天楼一样齐名。

现在大略浏览一下阆中的多元文化:

本源文化:伏羲和母亲华胥,阆中民间传说,华胥在阆中南池(古称“彭池”或“彭道将池”)边孕育伏羲。后来,华胥随部落向北迁徙,越过秦岭到达甘肃天水成县,在这里生下伏羲,后来成长为部落首领,最终成为一代人皇,创造了辉煌的华夏古文明,被称为人类“始祖”。

加载更多

评论(3)

写评论...