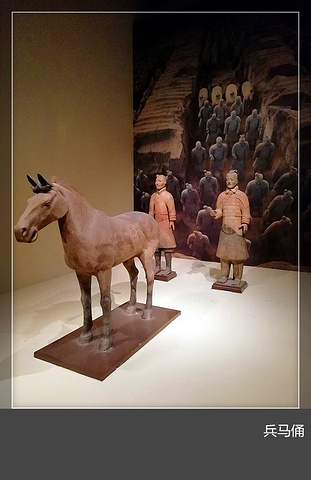

兵马俑是古代墓葬雕塑的一个类别。古代实行人殉,奴隶是奴隶主生前的附属品,奴隶主死后奴隶要作为殉葬品为奴隶主陪葬。兵马俑即制成兵马(战车、战马、士兵)形状的殉葬品。

杨家湾彩绘陶兵马俑:西汉。陶俑描绘精、数量多、配套全、品种繁新、步武严整,为汉代出土文物所罕见。

西汉(公元前202年-公元8年)

步兵俑高48-50厘米,骑兵俑高54-68厘米

1965年陕西咸阳杨家湾汉墓出土

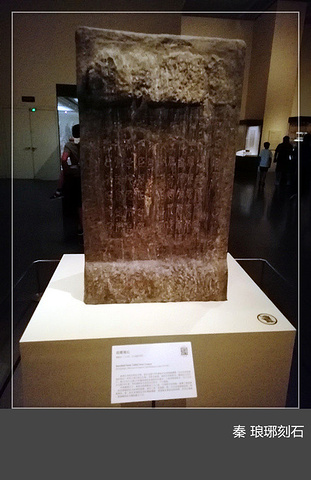

秦 琅琊刻石

秦始皇曾东巡留下刻石七处,现仅存两处,琅琊刻石为其一,是秦皇统一功绩的珍贵例证,石上小篆文相传为李斯所书。

彩绘描金鸟兽云气纹玉枕

西汉时期的枕头。它的名字叫做彩绘描金鸟兽云气纹玉枕,这个枕头极其华丽,而且制造工艺纷繁复杂,通常只有帝王和高级贵族才能用得起。

金缕玉柙

西汉(公元前202年-公元8年)长182厘米,1973年河北定县八角廊村40号墓出土。

金缕玉衣主要出土于中国汉代,玉衣也称"玉匣"、"玉柙",是汉代(公元前206年~公元220年)皇帝和高级贵族死后穿用的殓服,外观与人体形状相同。

金缕玉衣是汉代规格最高的丧葬殓服,大致出现在西汉文景时期。据《西京杂志》记载,汉代帝王下葬都用"珠襦玉匣",形如铠甲,用金丝连接。这种玉匣就是人们日常说的金缕玉衣。当时人们十分迷信玉能够保持尸骨不朽, 更把玉作为一种高贵的礼器和身份的象征。玉衣是穿戴者身份等级的象征,皇帝死后用金缕玉柙,诸侯王、列候始封、贵人、公主使用银缕玉柙,大贵人、长公主使用铜缕玉柙。

错金银云纹青铜犀尊

高34.1厘米、长58.1厘米

战国至于西汉年代

尊是中国 古代青铜器中常见的一种器形,这件铜尊造型是一头肥硕健壮的犀牛,口部一侧设有管状流口, 用于倒酒。器腹圆鼓中空,背部有椭圆形尊口,上覆素面铜盖,盖有活环, 可以开合,用于注入酒液。犀牛短腿粗壮有力,为三瓣蹄,有力地支撑着沉重的躯体,尾尖稍翘。其骨骼、头部轮廓、肌肉、蹄足比例准确,酷似真犀。

犀尊表面遍饰精细的错金银云纹,全身布满的流云嵌入了断断续续的金银丝好像犀牛身上的毫毛,金、银、铜三色交相辉映,纹饰与造型得到完美的结合。虽为实用重器,却写实生动,明显地表现出艺术工匠在写实能力方面的巨大进步,堪称此时期青铜器之佳品。

该犀尊的原型应当是古代繁衍生息在中国的苏门犀。1963年,陕西兴平县吴乡豆马村村民赵振秀在村北断崖取土, 在距地面1米深左右掘出一个灰色大陶瓮,瓮内塞满泥土,犀尊即放在瓮中,铜犀尊应当属于尊贵的礼器,为庙堂、朝廷宫室之重宝,非一般民间所能享有。

献食陶俑、庖厨陶俑

汉 东汉

1957年四川省重庆市化龙桥出土

高38.5厘米、38.3厘米

东汉的豪强大户,往往领有成百上千的奴婢和依附农民。奴婢没有人身自由,从事着各种繁重的劳动。这两件陶俑就是东汉时期豪强家庭奴婢劳作的真实写照。

嵌贝鹿形铜镇 西汉

1957年河南省陕县后川出土高9.8厘米

汉代室内家具种类不多,比较讲究的房间里,也不过陈设矮床、几案、屏风等物,但需要铺席的地方却不少。为避免由于起身落座时折卷席角,人们就在其四隅置镇。汉镇绝大多数做成动物形,鹿是喜用的造型之一,因为“鹿”与“禄”音同。这件卧鹿铜镇,背嵌大货贝,实用性和装饰性达到了完美的统一。

彩绘石骑马人

年代:两汉时期

来源:1955年河北省望都县出土

规格:高78厘米、长77.2厘米

西汉的石雕作品一般造出大体轮廓,力求简练,东汉则出现了用线条来表现细部,如衣饰、家禽的羽毛等。这件彩绘石骑马人,系用整块石灰石雕成,骑马的僮仆戴黑色平巾帻,着红地白色流云纹剪襟短衣,粉地红色流云纹大口裤,左手提椭圆形酒椑,右手提鱼两尾,作欣欣然沽酒买鱼归来之状,总体造型古拙雄浑,细部刻画又生动传神,为东汉石雕艺术的精品。这种题材的石雕,在汉代也为仅见。

东汉击鼓说唱陶俑--东汉击鼓说唱陶俑被称为“汉代第一俑”

1957年出土于四川省成都市天回山东汉崖墓,为东汉明器

高56厘米,以泥质灰陶制成,头上戴帻,两肩高耸,着裤赤足,左臂环抱一扁鼓,右手举槌欲击,张口嘻笑,神态诙谐,动作夸张,活现一俳优正在说唱的形象。

这件陶俑富含浓郁的民间气息和地方风貌。四川的东汉墓先后出土多件形象类似的击鼓说唱俑,这表明当时蜀地说唱表演颇为流行。汉代说唱者往往以身材短胖、相貌滑稽的侏儒充任表演者,同其他舞乐百戏节目同场献艺,类似后世戏曲中的丑角,相信那时的说唱者精湛的表演,一定会带给观众无尽的欢乐和笑声。

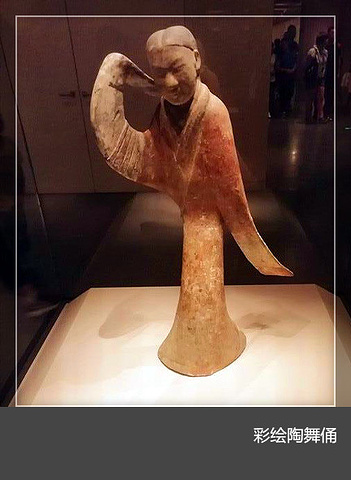

彩绘陶舞俑 汉

1954年陕西省西安市白家口出土

高50厘米

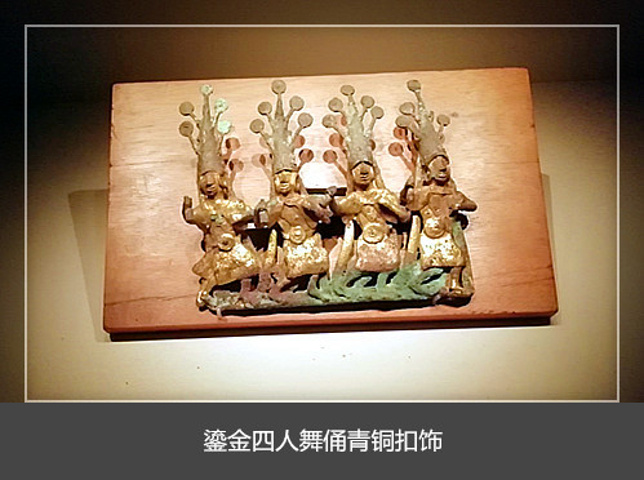

鎏金四人舞俑青铜扣饰

此扣饰作4人并排站立舞蹈状。4人均头戴尖顶高筒帽,帽上饰带柄的小圆片,帽后有两条下垂及地的飘带;身着长衣,肩部披帔,腰束带,带上佩圆形扣饰;右手执铃,左手挥舞于胸前;口微张,似乎在说教。

滇国时期,当地居民普遍相信,大自然的一切事物和早已逝去的祖先都具有潜在的不可抗拒的力量。为取悦和祈求他们给人间带来恩赐和保护,滇国居民常举行繁杂的祭祀仪式。在这些仪式中,巫师承担着沟通人与神之间信息的职能。他们一般有两种形象,一种服饰虽与众不同,但形象平和、稳重,以说唱表演为其作法方式;另一种不仅服饰奇特,而且装神弄鬼,狂奔乱跳。此扣饰表现的是滇国巫师起舞作法的场面,巫师的形象和风格属于前者。

鎏金神兽青铜牌饰

汉(公元前202年-220年)

1980年吉林榆树老河深出土

五牛青铜枕 西汉

长70厘米、宽13厘米、高36.4厘米

云南省江川县李家山出土

器形似马鞍,左右两端上翘,各铸一圆雕立牛,体态雄健,肌肉饱满,犄角挺立。枕面平滑,在铜枕一侧浮雕立牛三头,间隙处饰有蛇纹及姿态各异的虎纹。青铜枕是滇国特有的器物,在铜枕上装饰牛的形象,为滇文化所特有。 在滇文化中牛与人关系密切,是重要的生产工具和财富的象征。牛可以用作祭祀仪式中的牺牲、对外贸易的商品和当作财富的象征。这些特殊功用是牛的形象在滇国器物上频繁出现的重要原因。

青铜鼓

五铢钱纹青铜鼓

高57.2厘米,直径90厘米

西汉晚期

1954年广西岑溪出土

鼓面饰六个立体青蛙,中心有太阳纹十二芒,鼓面及周身用五铢钱作装饰。

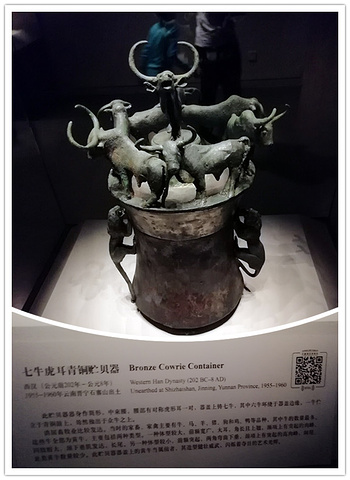

七牛虎耳青铜贮贝器 西汉

通高44cm 口径16.7cm 底径21.6cm

此贮贝器器身作筒形,口沿处有一方形凹入榫槽,盖内侧有一凸方形榫槽,器身两侧有对称虎形耳,平底。底足四个,作爪形。盖中央立一铜鼓,其上立一牛,作昂首鸣叫状,环周有六牛,大角长尾,肩瘤突起,状极生动。

贮贝器的西汉时期滇人中的统治者贮存贝币的用具。