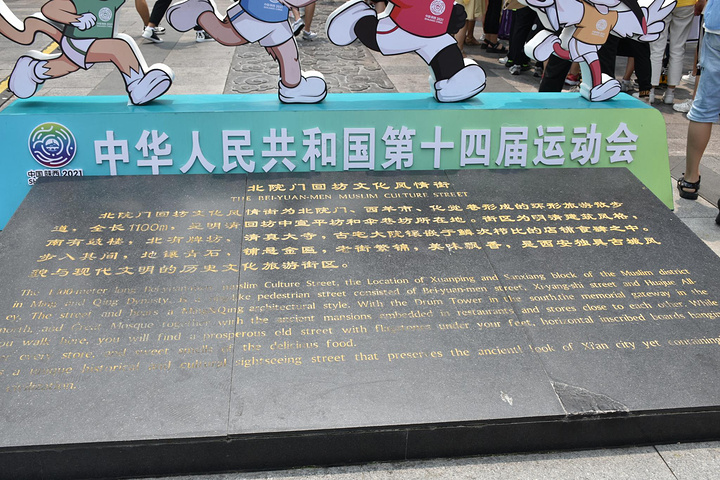

第一站是回民街。从西安市中心向西100多米、穿过鼓楼门洞,就进入了西安回民历史街区。回民街指的是北院门,化觉巷,西羊市,大皮院四条街道,而其中最重要的就是北院门这条街了。到了西安的中外游客一般都不会错过,不光是因为街道两旁大量的美食店铺,更是因为这条街道深厚的文化内涵。西安北院门是回民聚集区的一条重要街道,长度大约500米左右,南北走向,特点是青石铺路、绿树成荫,路两旁一色仿明清建筑,或餐饮、或器物,均为回民经营,具有浓郁的清真特色,深受国内外游客的喜爱。

回民街上永远是熙熙攘攘的人群,从古到今,川流不息,孕育了中华民族繁荣昌盛的昨天、今天和明天。

这组雕塑让我们仿佛回到古代,那时的长安城可是文明世界的大都市,处处洋溢着热闹繁华。

高大的牌坊标志着这条回民大街悠久的历史。

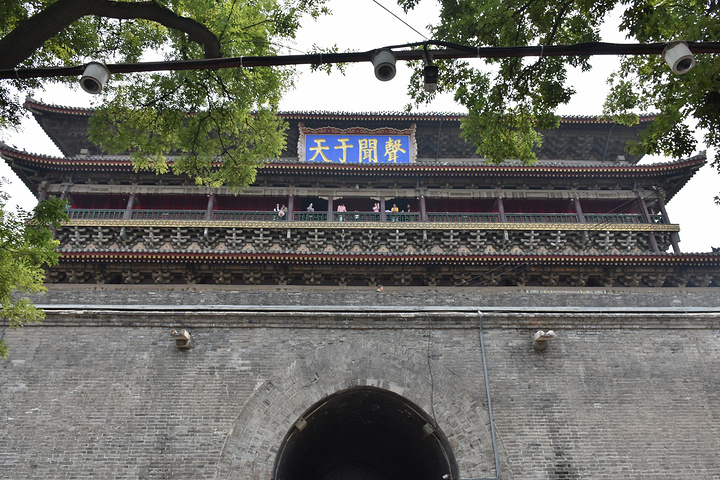

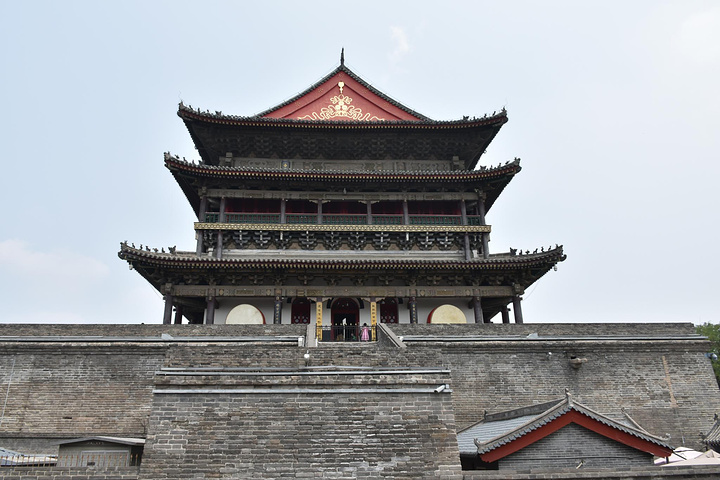

回民街的尽头是这座高大巍峨的鼓楼。这也是长安最著名的景点之一。

65年前立的这块石碑见证者鼓楼悠久的历史

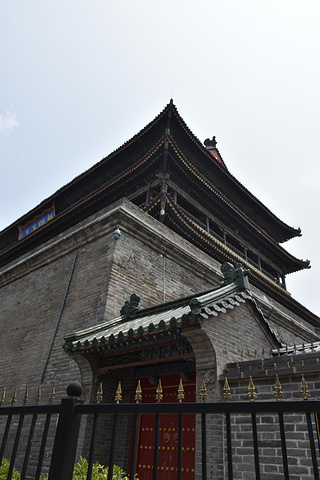

这是鼓楼的一角

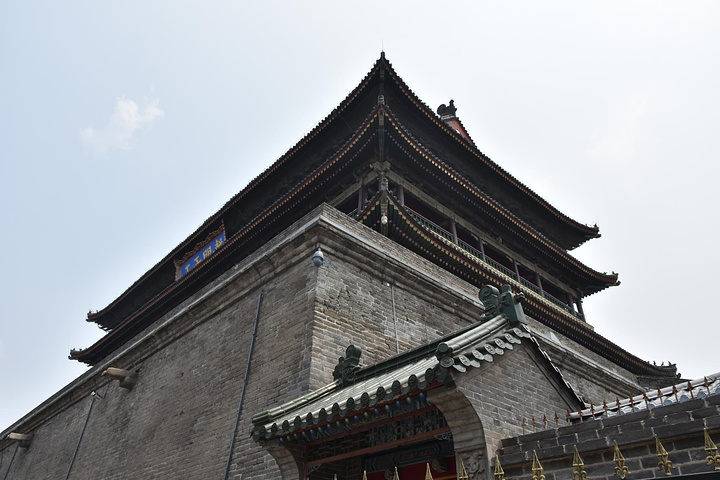

从下往上仰视,雄伟壮丽的鼓楼让人敬仰不已。

这是鼓楼的背面。

虽然我没有亲临其上,但是那副对联还是让我肃然起敬。

回民街在西安,绝对是一个标志性的地点。纵横四条街道,基本上提供了西安大部分回族的美食,如:牛羊肉泡馍、灌汤包、清真水饺、酸菜炒米、烤牛羊肉、各类点心及精美小吃让人目不暇接、流连忘返。

我对回民街尽头的鼓楼印象深刻。西安鼓楼是所存在中国最大的鼓楼,位于西安城内西大街北院门的南端。鼓楼始建于明太祖朱元璋洪武十三年,清康熙三十八年和清乾隆五年先后两次重修。楼上原有巨鼓一面,每日击鼓报时,故称"鼓楼"。鼓楼横跨北院门大街之上。鼓楼是明洪武十三年(公元1380年)建成的。鼓楼通高34米,雄杰秀丽。古时楼上悬挂一面大鼓,傍晚时击鼓向全城居民报时,故称鼓楼。由于时间急迫,我和儿子就在鼓楼四周转了转,没有登临一观。

第二站是小雁塔

我们来到了小雁塔景区的大门口。

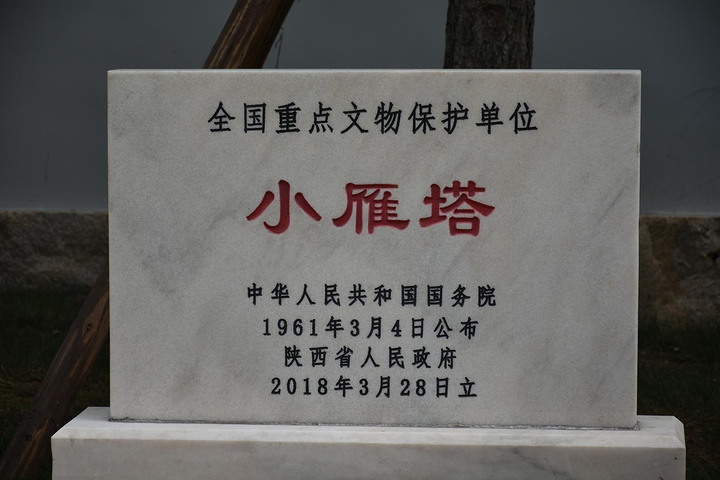

这座石碑是小雁塔的新身份证。

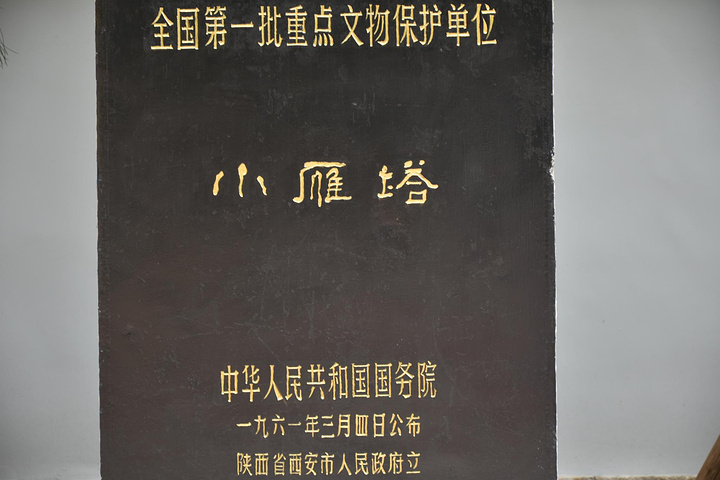

这座石碑是小雁塔的老身份证。

这就是百闻不如一见的小雁塔的真身。

我们可以看到小雁塔的四角已经残缺不全,那就是历史的沧桑,据说是地震留下的伤痕。

无论从那个角度仰望小雁塔,我们都会敬仰不已。

斑驳的塔身就是历史最好的注脚。

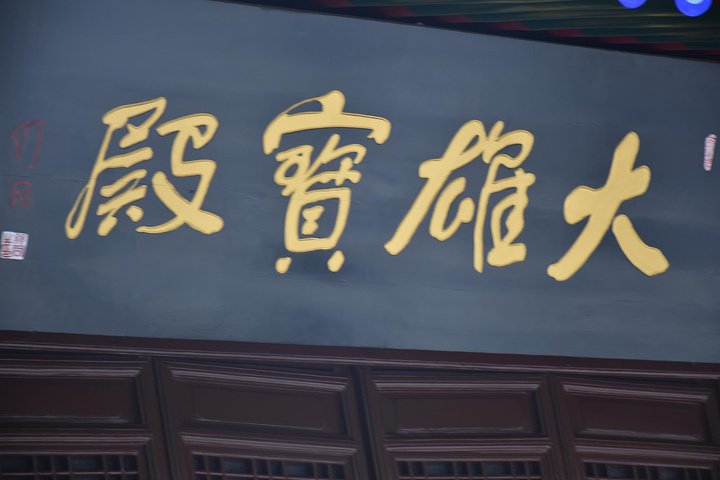

这是小雁塔景区的大雄宝殿的匾额。

这是小雁塔景区一处建筑上的一幅对联。

游人在这里穿越大门,仿佛穿越了时光隧道。

这是小雁塔景区的一处景点雁塔晨钟。

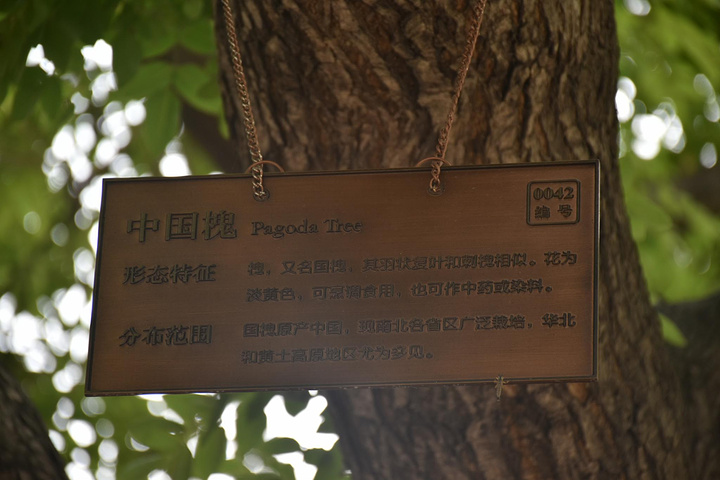

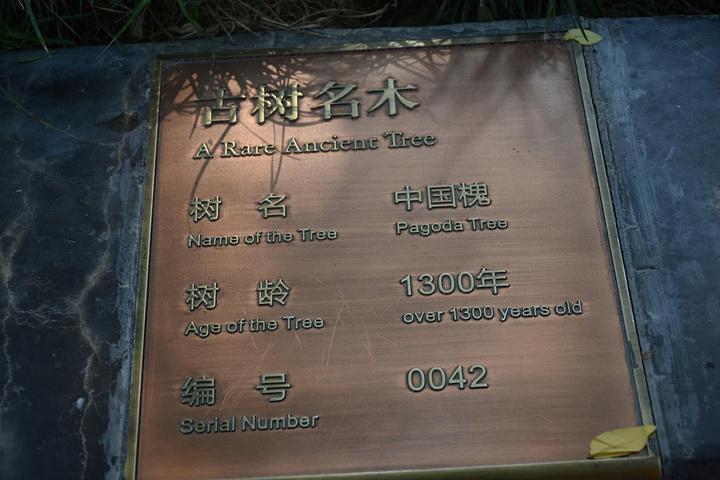

这是景区最悠久的历史见证人----中国槐。

这棵中国槐据说有1300年的历史,这可是历史的活化石。

你看你看,那遒劲的枝干真像一位正在打太极拳的老者。

你看,这就是我们前面看到的那棵中国槐的身份证。

让我们一起为这棵历史悠久而又青春永驻的活化石点赞!

这不是树。这是历史教科书。

这棵树象征着中华民族虽历尽历史沧桑,但永远年轻,活力四射,充满朝气,风华正茂,青春永驻。

这棵大树太古老了,中间的是新树干,四周的老树干已经腐朽了,但依然屹立不倒,就像一位民族英雄宁愿站着死,也不愿跪地求生。

我真地太喜欢这些大树了。那粗壮的躯干让我们明白了什么是中国精神,什么是中国风格,什么是中国人民。

你再看看这棵大树,这就是我们中国人民的象征:虽历尽千辛万苦,但我们永远枝繁叶茂。

儿子很喜欢这个铜制的兵马俑,就来了一张合影。

小雁塔的隔壁就是陕西博物馆,儿子在博物馆门口玩耍,我给他抓拍了一张。

这是陕西博物馆的二门:很有创意。

儿子玩得很开心,我就又拍了一张。

在博物馆里,儿子仰望雕塑,仿佛和古人在对话。

小雁塔位于唐长安城安仁坊(今陕西省西安市南郊)荐福寺内,又称"荐福寺塔",建于唐景龙年间,为唐长安城保留至今的重要标志。小雁塔是中国早期方形密檐式砖塔的典型作品,原有15层,现存13层,高43.4米,塔形秀丽,是唐代佛教建筑艺术遗产,佛教传入中原地区并融入汉族文化的标志性建筑。

小雁塔和荐福寺钟楼内的古钟合称为"关中八景"之一的"雁塔晨钟",是西安博物院的组成部分,为国家AAAA级旅游景区。

1961年3月4日,小雁塔被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位 。2014年6月22日,在卡塔尔多哈召开的联合国教科文组织第38届世界遗产委员会会议上,小雁塔作为中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申遗的"丝绸之路:长安-天山廊道的路网"中的一处遗址点成功列入《世界遗产名录》。

在这里,给我留下印象最深的是这里的数棵国槐。那槐树树龄有1300年,枝干遒劲,就像一位饱经沧桑的老人,在向每一位游客述说着西安这座城市的悠久历史。

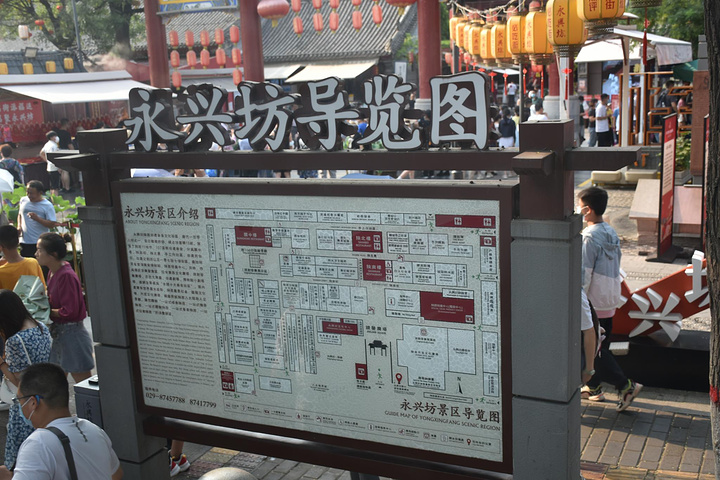

第三站是永兴坊。

这就是大名鼎鼎的永兴坊。

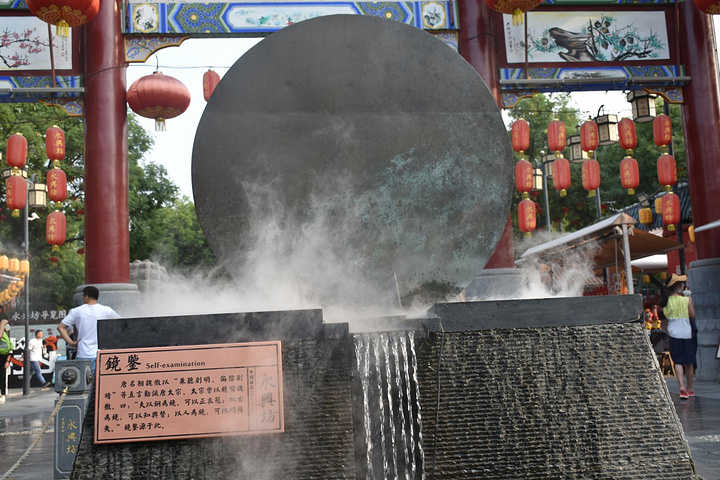

永兴坊景区大门口有一面镜鉴。就是从大唐名相魏征的“以镜为鉴,可以正衣冠”那里来滴。

这是永兴坊景区的导览图。

这是永兴坊景区的一口老井。古老的井绳、古老的水井、油光的辘轳把,让我们这些来自农村的游人倍感亲切。

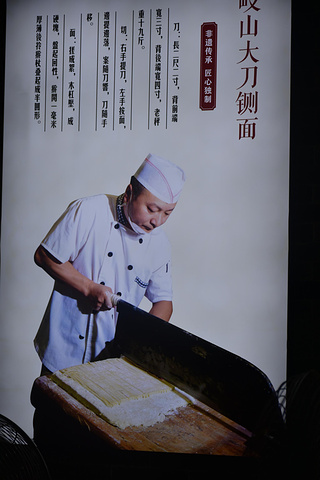

这就是闻名遐迩的岐山大刀干拌面。

这是岐山大刀铡面的一张宣传画。看看是否感觉开了眼界、涨了见识。

永兴坊的旁边就是西安古城墙。我站在永兴坊的大门口,抬眼就见一位小姐姐从古城墙上缓缓下来,仿佛仙女从天而降。

永兴坊大门口的对面就树着这样一块牌匾,我觉得挺有纪念意义,就拍了下来。

这是永兴坊大门口的永兴坊纳谏台。欢迎四方游客对景区提出宝贵的意见和建议。古今辉映,相映成趣。

在永兴坊大门口,儿子即兴客串了一位戏剧人物,我觉得挺有情趣,就拍了一张。

来到永兴坊的“关中巷”,关中美食尽收眼底,让吃货们食欲大动。“关中巷”即“永兴坊陕西非遗美食文化街区”关中版块。陕西关中地区非遗美食和特色名小吃在这里集中展现,目前经营商户共三十余家。三原金线油塔、岐山大刀臊子面、蓝田荞面饸饹、粉汤羊血、武功麻花作坊、名吃彬县御面、白水九煲一锅等,咥一口关中美食嘹咋咧!不仅如此,还有陕西非物质文化美食遗产称号的特色老店入驻:潼关肉夹馍(始于公元六三零年)、秦镇米皮(始于公元前二二零年)、咸阳biangbiang面(始于公元六三五年)、彬县传统榨油作坊、老城酒肆等。我和儿子在这里一人吃了一碗岐山大刀臊子面,感觉很不错。

第四站是大雁塔。

这张照片是在车上隔着玻璃拍的大雁塔。所以有点影影绰绰的感觉。

这才是大雁塔的真容。

这是夜幕下的大雁塔。

路边一张惟妙惟肖的戏剧脸谱,让人难忘西安的美。

大雁塔位于西安市的大慈恩寺之中,大雁塔也称“慈恩寺塔”,此名称的由来是唐朝李治为了纪念其母,故而赐名“慈恩寺”,大雁塔就在慈恩寺中,因此又称“慈恩寺塔”。大雁塔的建筑结构是用砖来代替木结构的四方阁楼式的砖塔,它由三部分组成,分别是:塔基、塔身及塔刹。大雁塔共七层,大雁塔的通体高度是64.7米,另外其它三部分的高度分别为:4.2米、25.5米、4.87米。大雁塔是象征佛教的标志性建筑之一,它为我们展现了佛教从古印度传播到中国的结果。

第五站是西安音乐喷泉。

这就是大名鼎鼎的西安音乐喷泉。那现场人山人海,由于没有找到好的拍摄位置,就在人群之后高举相机拍了一张。

西安音乐喷泉,又名大雁塔喷泉(西安)。大雁塔音乐喷泉广场位于著名的大雁塔脚下,东西宽480米,南北长350米,占地252亩,定大雁塔为南北中心轴。前广场设有山门及柱塔作为雁塔北路与广场轴线之转接点。它是目前全国乃至亚洲最大的音乐喷泉广场。喷泉和附属土建资金投入约5亿元,在全国首屈一指;其八级叠水池中的八级变频方阵是世界最大的方阵。大雁塔北广场创造的新纪录:亚洲最大的喷泉广场和最大的水景广场,水面面积达2万平方米;它是亚洲雕塑规模最大的广场,广场内有2个百米长的群雕,8组大型人物雕塑,40块地景浮雕;拥有全世界最豪华的绿化无接触式卫生间,保持最清洁、世界上坐凳最多、世界最长的光带、世界首家直引水、规模最大的音响组合等多项纪录。我们到达音乐喷泉时已是晚上7点半,我们在广场上转了转,等到9点钟观看了10分钟的喷泉表演。看喷泉的人很多,我们转来转去,最终也没有找到一个缝隙,只好在人群后面看了看。看后给人的感觉就是规模宏大,流光溢彩,美轮美奂。

表演结束,我们乘车离开西安。下榻在临潼区的一家旅馆。一夜无梦。

第二天清晨,开始乘车前往秦始皇兵马俑博物馆。

这就是闻名中外的秦始皇兵马俑博物馆。我们冒雨参观了这里,感觉名不虚传、实至名归。

这是从远处拍的一张广场图片。

这是秦始皇兵马俑一号坑的入口处。

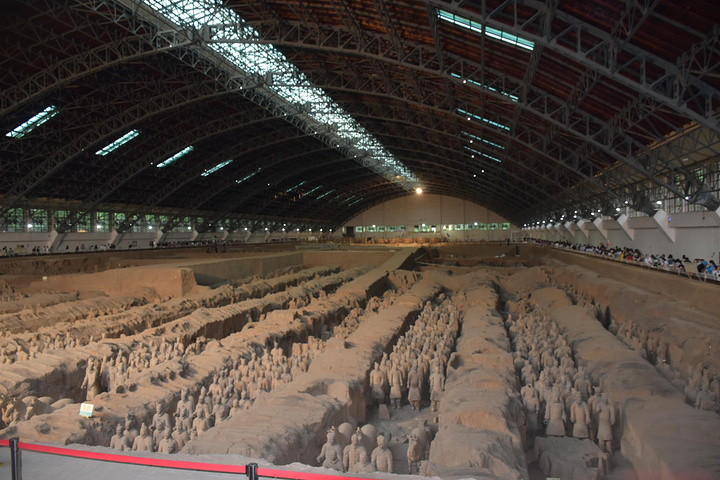

这就是1号坑的兵马俑。

这是一号坑的全景图。

这是一号坑的一个侧面。

这是1号坑的后半部分。

这是1号坑的后半部分。没有前半部分那么气势雄伟。

这是1号坑的局部图片。

秦始皇兵马俑博物馆位于陕西省西安市临潼区秦陵镇,成立于1975年11月,原为秦始皇兵马俑筹建处,于1979年10月1日正式开馆,建于临潼县东7.5公里的骊山北麓的秦始皇帝陵兵马俑坑遗址上,西距西安37.5公里;和丽山园合称秦始皇帝陵博物院。 截至2020年1月,秦始皇兵马俑博物馆已接待海内外观众达8000多万人次。秦兵马俑地下大军先后接待观众近5000万人次,其中共接待外国国家元首、政府首脑187批,副总统、副总理和议长506批、部长级客人1852批。

兵马俑坑位于秦始皇帝陵东侧1.5公里处西杨村南,是秦始皇帝陵的陪葬坑。已发现三座,分别编为一、二、三号兵马俑坑。三座俑坑占地面积达2万多平方米,内有和真人、真马大小相似的陶俑、陶马近8000件。有车兵、骑兵和步兵等不同的兵种,排列整齐有序。

一号俑坑东西长230米,南北宽62米,距现地表深4.5~6.5米,面积为14260平方米。根据试掘已出土陶俑、陶马的排列密度推算,一号兵马俑坑内约埋藏陶俑、陶马6000件,同时还有大量的青铜兵器。

二号俑坑的平面呈曲尺形,东西长124米,南北宽98米,据现地表深5米,面积约6000平方米。从试掘的情况推断,二号兵马俑坑内埋藏陶俑、陶马1300余件。二号俑坑较一号俑坑的内容更丰富,兵种更齐全。

三号俑坑的规模较小,平面呈"凹"字形。东边有斜坡门道,东西长28.8米,南北宽24.57米,距现地表深5.2~5.4米,面积520平方米。坑内埋藏陶俑、陶马72件。

出土文物陈列厅(铜车马展厅)内有一、二号铜车马。 这两乘车均为单辕、双轮、四马系驾。一号车车前驾四匹铜马,车舆平面呈横长方形,前边两角呈弧形,舆宽74厘米,进深48.5厘米。 秦陵一号铜马车为"立车",秦陵二号铜马车为"安车"。

下午2点,我们踏上了回洛阳的归途。

晚上7点半,回到自己温馨的家。