百家姓是我们最熟悉的启蒙教材之一,开头姓“赵”是宋朝皇帝的姓氏,而排第二、三的“钱”、“孙”是何人,恐怕知道的人就不多了。是何等人物有如此尊贵的身份?直到来到温州苍南县南山头村,我才找到了答案。

南山头村所处地带统称五岱山,山峰过去称为松山,又名五公山。松山不仅风景秀丽,而且历史悠久,人文厚重,自古以来就是一片风水宝地。据民国时期《平阳县志》记载:“分水山与松山相连;分水山东为松山,高秀与玉苍山相亚”。

“松山”是桥墩古时的地名,也是五岱山脉的山名。据史料记载和民间传说,“松山”地名的来源主要有两种说法:据《温州府志》记载“松山又曰五公山,俗传钱令公入闽,五子从行,尝宴于此”,乾隆年间的《平阳县志》记载“松山……又名五松山”,猜测可能是以五公山——五松山——松山这样的过程演变而来。走在田野间的小路上,天气时晴时雨,路边田地里种着大片的茶树和栀子花。路边残留着一处民国时期的碉堡遗迹,被一片茶园包围着。远远看去茶树间突出一片,但走到近前却看不出什么,只有几块大石头湮没于荒草之中。

下车走过一条小路,绕过山坡转到山前,我们终于见到了这座神秘的帝王墓,半山坡上已经没有什么遗存,眼前看到的大多是后人增补上去的物件,还有钱氏族人供奉的记录。从地势上看,背有靠山,前面开阔,山水环绕,不失为一处风水佳境。钱王陵,当地人称作皇帝墓,现在是苍南县的一处文物保护点,也是南山头村重要的人文景点之一。民国时期的《平阳县志·古迹志》有记载:“钱王墓在归仁乡松山,世传为钱王冢”。后来经过专家考证,推测墓主人为吴越国忠懿王钱俶。

钱俶,原名钱弘俶,生于929,卒于 988年,是五代十国时期吴越国的最后一位国君,钱俶948年-978 年期间,励精图治,减轻税赋,很受百姓爱戴。钱俶信佛,曾托高僧寻找风水宝地,在吴越国大兴佛法,修建了很多寺庙,据说杭州的雷峰塔、保俶塔、六和塔都和他有关,钱塘江的“钱塘”二字也源于此。

公元960年,赵匡胤建立宋朝,实施“平边策”,偏安一隅的钱俶为了保境安民免遭战事,向宋朝称臣,年年入贡。宋太祖赵匡胤对钱俶十分优待,钱俶到汴京朝贡时,迎接仪式十分隆,还封了钱俶的夫人孙氏为吴越王妃。赵匡胤攻取南唐时,紧邻南唐的钱俶拒绝了李煜的求救,派出兵马策应宋军,因此被宋太祖封为天下兵马大元帅。

宋太宗赵光义继位后,978年吴越国主动“纳土归宋”,江浙一带躲过了一次战争的浩劫,杭州也因此超越了被战争严重损毁的金陵、苏州、扬州,成为江浙一带最繁华的大都市,为后来南宋偏安于此打下基础。988年,钱俶六十大寿时,宋太宗派遣使者前去慰问,并送来美酒。当晚钱俶暴毙。据《宋史》记载,钱俶死后葬在洛阳北邙山,谥号忠懿。

族人为了实现钱俶生前落叶归根、魂归松山的心愿,在钱俶死后到发丧的两个月里,通过亲信联络实施了调包计,将衣冠装在棺木里发往洛阳,秘密将尸体灵柩护送到南山头村,在之前修好的陵寝埋葬。为了保全族人,钱氏子孙不敢将这个秘密诉诸文字,以防被扣上欺君之罪遭致灭门之祸,以致如今南山头这座皇帝墓找不到一个文字,低调得不能再低调。

钱氏家族家教严明,钱俶作为帝王勤政爱民,功绩荫恩,“吴越之民,追思钱氏,百年如新”。钱氏家族人丁兴旺,随钱俶来到中原时便有三千余人。后世为官者层出不穷,到北宋末年已达万人,“忠孝盛大,惟钱氏一族,信为善之报不虚”。钱氏子孙人才济济,名人辈出,当代国内外仅院士以上的钱氏名人就有百位之多。

相传宋朝初年的《百家姓》据说就出自吴越国钱塘(杭州),是一位书生编写的启蒙教材。皇帝姓赵,排在第一理所应当,“钱”紧随其后排第二位,钱俶妻子的姓氏“孙”排第三。一位亡国之君,不仅有一人之下的尊贵身份,还为治下百姓所尊崇爱戴,在历史上可谓凤毛麟角,钱俶不仅做到了,还成就了后世千年的名门望族,百家姓第二,果然当之无愧。

南山头村是一处红色景点,中国工农红军挺进师曾活跃在五岱山一带,村南的苍南“井冈山”红军广场上,红军挺进师在五岱山活动纪念碑巍然屹立,旁边还建有中国工农红军挺进师在五岱山活动纪念馆。

纪念馆以红军挺进师的历史为主线,结合当时的时代背景,通过图片展览、实物陈列、绘画、场景再现、多媒体技术相结合的多种形式,展示、叙述了挺进师和五岱山革命的联系,充分体现了先辈们艰辛、惊险、曲折的革命道路。走进纪念馆,大厅正中间的柱子是火炬的造型,代表着传承红色精神,也代表着英勇的五岱山人民在浙南革命最低潮时期接过的薪火。火炬右前方四块白色大理石是烈士墙,上面镌刻着在挺进师三年游击战争中牺牲的苍南472名烈士英名,其中有75名为五岱山烈士。

1935年3月,挺进师在刘英、粟裕同志的率领下,进入浙江开展了三年的游击战争。五岱山是当时挺进师的后方基地、鼎平县委的常驻地,也是时任浙南红军游击队队长,温州唯一开国少将陈铁军的故乡。大厅中间的四位塑像是当时挺进师的在浙南革命时期的主要领导人刘英、粟裕、叶飞、陈铁军。

挺进师的前身是北上抗日先遣队,由红七军团和红十军团组成,组建地在苏区中央瑞金。1935年1月17日,北上抗日先遣队主力部队在江西怀玉山区陷入七倍的重兵围攻,血战数昼夜,弹尽粮绝。多位领导人被俘后牺牲。

1935年1月17日,先遣队突围部队在参谋长粟裕、政治部主任刘英的率领下到达赣东北苏区。按照上级指示,以先遣队突围部队为基础,迅速组建中国工农红军挺进师,全师共538人,粟裕任师长,刘英任政治委员。

五岱山处于浙闽两省鼎、平、泰三县通衢之地,有五座高山相连形成天然屏障,境内沟壑纵横,丛林密布,地形非常复杂,俗话说:“五岱十八窟,能进不能出”,隐秘的地理环境和开放的信息渠道使得五岱山区人民较早接受进步思想,投身到伟大光荣的革命事业中。纪念馆的第二部分:巍巍五岱,主要介绍了五岱山的革命史。

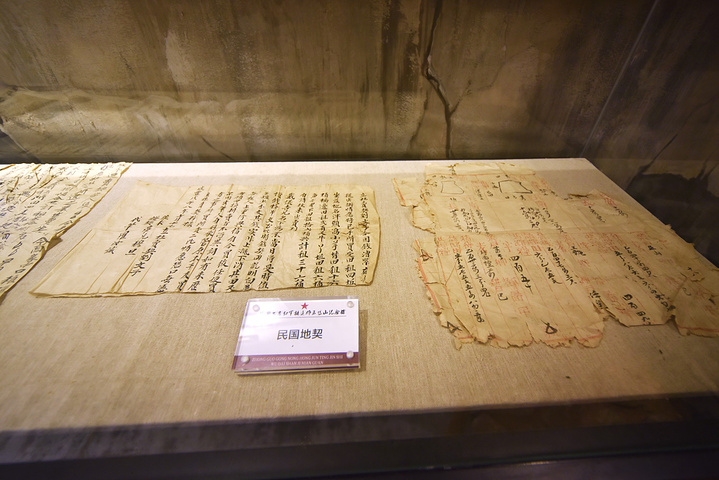

1935年11月,挺进师进入鼎平地区后,鼎平地区成为了挺进师的后方基地。1936年8月,建立了人民政权,开展土地革命,烧毁地主的田契和债卷,还开展了丰富多彩的宣传活动,五岱山革命群众团体也蓬勃兴起。

纪念馆的第三部分:三年游击战争,主要讲述中国工农红军挺进师组建后于1935年3月进军浙江执行任务。在浙西南、浙南广大地区发动、联合地方武装力量开展游击战争,开辟根据地,进行两次反“清剿”斗争的艰苦历程。

纪念馆的第四部分:联合北上抗日。卢沟桥事变后,抗日战争全面爆发,中共闽浙边临时省委与闽浙赣皖四省边区公署谈判的成功,标志着浙南三年游击战争的结束和抗日民族统一战线的形成。1937年11月,挺进师改编为国民革命军闽浙边抗日游击总队,北上抗日,编入新四军。

中国工农红军五岱山纪念馆展示了挺进师军史和五岱山的革命史,在三年游击战争中,挺进师孤军深入,以五百精锐之师,沿着艰辛、曲折的历程,谱写了浙江人民革命史上威武雄壮的篇章;五岱山革命先辈在浙南土地革命斗争时期所做出的贡献是五岱山人民和全体苍南人民的骄傲,也为后人留下了一笔宝贵的精神财富。