户部山古建筑群,曾被诗人描述成“人烟万户拥重台”,据说,当时进山的四条巷口设有四座寨门,山上大户人家联合派专人把守,定时开闭,整座户部山就像一座辉煌的山寨,独立于世,伫立在徐州老城城外。在户部山林林总总的古建筑群中,有官邸背景、规模最庞大、最能代表徐州地域特色的建筑群,非崔焘翰林府莫属。

崔焘翰林府又称“崔焘故居”、“崔家大院”,始建于清乾隆年间,扩建于清道光年间,整个建筑群占地达到了5200平方米,共有12个四合院、150余间房屋,虽然历经两百多年的风雨飘摇,但整个建筑群原有的主体建筑保存依旧完好。主要看点:

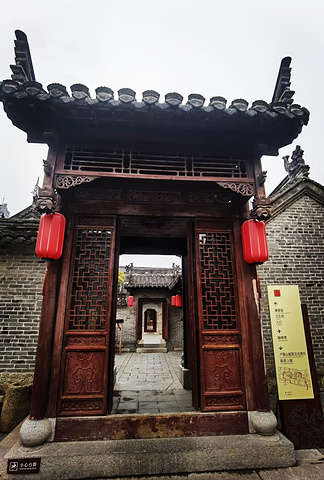

1、掖门。功名楼是崔焘翰林府的主入口,正门上悬挂着“翰林”匾额,两侧为左右掖门。在礼制十分严格的古时候,没有皇帝特许,掖门是不能随便设置的。据史料记载,功名人家设立一个掖门较为普遍,但建立两个掖门的却很少见,可见“崔翰林”在当朝皇帝心目的地位。左右掖门除了象征意义外,也有着实用价值,古时候,人们的行为受到等级限制,普通人只能走左右掖门进入崔焘翰林府,并且还得区分主次,远亲及男士走左掖门,礼佛之人及女士走右掖门,正门平时是关闭的,只有府上有重大活动,或朝廷有重要官员来府上时才开启。

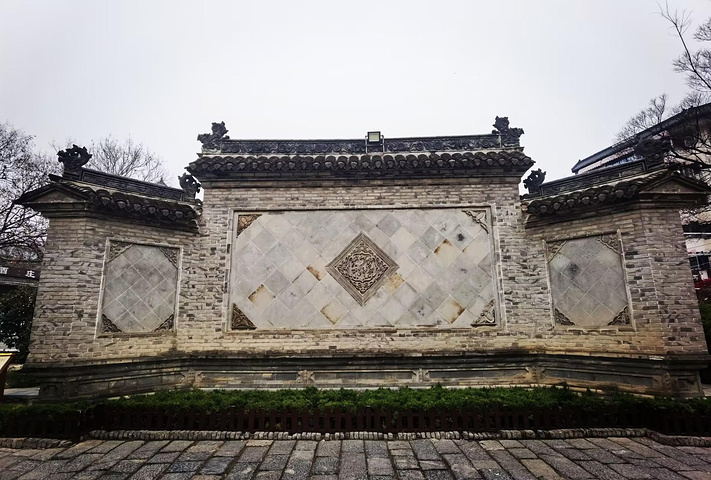

2、旗杆。崔焘翰林府的主入口门前建有八字形影壁,影壁后矗立着两个高达20米的旗杆,上面悬挂着“崔”字旗幡。旗杆是古时候推行科举制度的产物,当时的朝廷规定,凡有举人或进士的人家,可以在家中竖立旗杆,昭示世人,举人单斗,进士双斗,崔家在明清两代出过两个进士:明代崔海,清代崔焘,所以在家门口可以竖立两个双斗旗杆,由此,当地人还把崔家称为“崔旗杆”。

3、影壁。崔焘翰林府正门广场上,有一座八字影壁墙,

造型高大气派,纹饰考究精美,影壁墙中间雕有万年青宝瓶,四角雕着口衔寿桃的蝙蝠,寓意四方来福,长寿平安,将整个建筑群衬托得更加壮观威严。影壁是地位高低贵贱的标志性建筑,影壁的设置在古代是分等级的,这座影壁地位之高不言而喻,崔焘翰林府院门外的影壁主要起着三重作用:一是彰显了崔家不俗的社会地位和殷实的家境,二是阻隔了外界对府内窥探的视线,三是分流了外界吹来的煞气,转化为吉祥之气。

4、石碑。在崔焘翰林府正门外左侧墙根处,竖立着一

块石碑“永远示禁碑”,这块石碑立于清嘉庆十三年,碑文是一则政府告谕:即凡“郡城古迹”均“不准附近居民拆毁”,实际上这块石碑就是一块“文物保护碑”,正由于这块石碑的竖立,对户部山古迹的整体保护,客观上起到不可或缺的积极作用。

5、房屋。崔焘翰林府的房屋形式多种多样、功能十分齐全,除了居住的卧房外,还有供奉佛祖的佛堂、迎奉圣旨的谢恩坊、接待亲戚的内客厅、教育子女兼接待客人的墨缘阁、陈放匾额的功名楼、祭祀先祖的大小祠堂等,另有腰廊、垂花门、随墙门、抄手游廊等多种建筑形态,各个院落和房屋,均有石雕、砖雕、木雕等艺术构件的装饰。

透过崔焘翰林府这些高大、精致的建筑,我们仿佛看到了两百多年前,在这里的人们的生活百态与精神追求,这些建筑在用自己的语言默默地告诉我们,崔焘翰林府宛如一部活着的史书,既生动又珍贵。