徐州云龙山的文化遗迹有很多,其中的五“古”挺有特点。

1、古碑。①“云龙山”石碑。这块石碑位于北大门登山台阶开始处一侧,“云龙山”三个楷体字,字径约1米,刻在了一块天然巨石上,为明代万历十四年徐州兵备右参政莫与齐所题,字形端庄遒劲,大气磅礴。

②碑廊。碑廊位于第一节山头的小广场,前身为明代晚期的龙藏阁,如今的碑廊经过了上世纪50年代的复建、90年代的扩建和本世纪的重修,现藏有唐朝以来的大小书法碑刻及绣像碑刻共61方,有唐·虞世南、唐·唐怀仁、宋·黄庭坚、元·黄公望、明·董其昌、明·潘季训、清·姜焯、清·乾隆、清·道光等人的行、草、隶、篆等各种书体,皆为书法珍品,具有很高的艺术价值。

③“寿”字石碑。“寿”字石碑,位于第一节山头小广场一侧,与“壮观”石碑毗邻,“寿”字为清道光年间徐州知府周焘所书,但看上去不是老物,做的有点假,有种滥竽充数的观感,不知道我的直感正确与否。

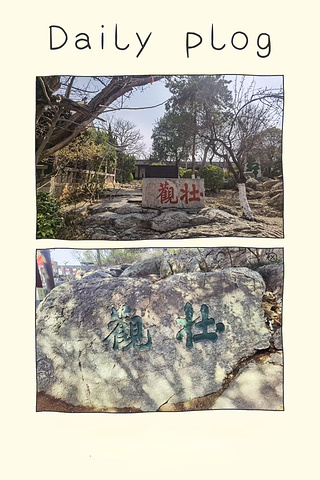

④“壮观”石碑。云龙山有两处刻有“壮观”的地方,一处位于第一节山头的小广场一侧,另一处位于第三节山头索道站旁,这两块仿李白“壮观” 石碑,碑上的“壮观” 二字均为乾隆元年徐州知州李根云摹写手迹。

2、古泉。古泉位于第一节山头小广场,原名石佛井,开凿年代唐之前,后来张山人建了放鹤亭后,更名为“放鹤泉”,苏轼曾有“闻道君家好井水,归轩乞得满瓶回”的诗句赞咏;这口泉深25.74米,一侧立有一块石碑,竖书楷体“饮鹤泉”三个字,为明天启三年徐州户部分司张璇题写;现在的泉口用细密的铁丝网罩了起来,外面都被红丝带缠满了,已经看不见真面目了。

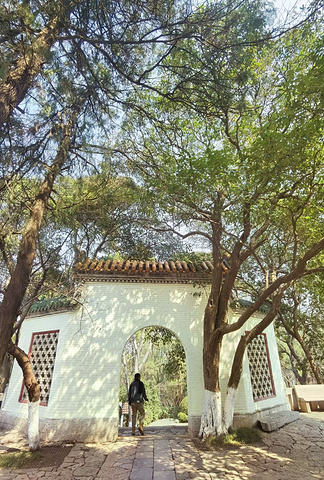

3、古居。古居位于第一节山头,是张山人的故居,第一节山头的山门,为一座黄色琉璃瓦门楼,两侧有镂空花墙,很雅致!门楼匾额上的“张山人故址”几个隶字,为清光绪三十二年徐州知府田庚所书;张山人自号“云龙山人”,隐居山间、醉心道教,与苏轼结为好友、交游甚密。

4、古厅。古厅位于第一节山头的东北角,始建于清光绪三十二年,为徐州知府田庚倡建,建筑造形似船,名为“船厅”,这个古厅屡建屡毁,现在我们看到的这栋建筑为上世纪70年代末重建,共有上下三层,顶层为“天上座”,前有观景平台,往北、往东可俯瞰徐州全城,曾经做过茶室,据说当年胡耀邦曾来这里短暂停留。

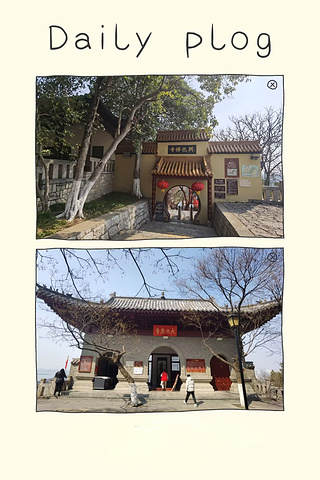

5、古寺。云龙山第一节山头有两个古寺:兴化禅寺和大士岩寺。①兴化禅寺。兴化禅寺原名“石佛寺”、“大佛寺”,这是一座先有佛后有殿的寺庙,寺里大佛殿中有一个开凿于北魏时期的大佛,寺庙在这座大佛的基础上,经过历朝历代的修建,形成了我们今天看到的有六进院落组成的佛寺建筑群,这座大石佛为兴化禅寺的重要标志,古寺的山崖间还有唐宋摩崖石刻;据当地人介绍,兴化禅寺是自创建以来,少有的能够持续保持香火繁盛的佛教寺庙,现在是徐州佛教协会驻地。

②大士岩寺。大士岩寺始建于清康熙五十八年,时任徐州知府的姜焯在云龙山顶修建僧舍时,发现一块长约八丈的巨石,石质精美、状如观音,姜焯请来技术精良的石匠,凿成“送子观音”像,因原石中有一道白纹横亘腰间,像天然玉带,于是因势雕出,示名为“玉带观音”,为保护这座观音造像,建了大殿等建筑,大殿内有两根石柱,上刻两副对联,其中的“慈云无住庄严相,法雨常飞清净身”,为当年乾隆游大士岩寺时亲笔手书,大殿横梁上有“普陀一支”四字,也作为大士岩寺为普陀山下院的例证。

看过古碑、古泉、古居、古厅和古寺,觉得这五“古”的知识覆盖面太广,回头得好好补课咧。