翻开贵州省地图,在黔东南穿越都匀、丹寨、三都、榕江、从江的321国道旁,一条河流蜿蜒流淌在崇山峻岭之中,像一条翡翠玉带把五地串起,宛如一串晶莹剔透的珍珠,闪烁着自然地理和人类文明有机结合的五彩霞光。这条如今还不为很多人知晓的河流叫都柳江。

都柳江原来的名字是福禄江。《明史.地理志》载:“福禄江,其上源为古州江(榕江),下流入广西怀远(三江)。”由此可证,至少从明代起,都柳江就叫福禄江。至民国时期,都柳江仍名福禄江。新中国成立后,将独山县里腊(发源地)至广西三江县老堡口河段称为都柳江,全长三百一十公里,流域面积一万一千三百二十六平方公里。纳入浔江(古宜河)后称融水(又称融江和都江);至凤山汇入龙江后称柳江;至石龙三江口与红水河相汇后称为黔江,最终进西江、珠江入大海。

没有西湖的抚媚柔情,没有奔腾不息的长江的气势,也无漓江山水的名气,都柳江像村姑,她带着火辣辣的野性和质朴在大山深处静静地流淌,划过生机盎然的大地,点缀着一地的绿意。千百年来,都柳江滋润着11300多平方公里的土地;养育了布依族、苗族、水族、侗族勤劳智慧的人民。沿江两岸、植被茂密,高山、峡谷、小溪、河流、溶洞、瀑布、奇花异树、自然景色原始奇丽。世代居住在这片土地上的少数民族,创造了多姿多彩透着古朴、原始、神秘的民族风俗文化。

先后两次沿321 国道从都匀到广西的三江,或从三江到都匀,时间已经过去好几年了,只要回忆起那两次的经历,总觉得还亏欠着什么,但一直又无所事事。终于克服了懒庸,面对那一张张相片提笔追忆那在春天的脚步声中,沿着秀美的都柳江游弋的历程。

春雨中,都柳江畔的村寨、田野,湿润的色彩、宁静的气氛令人陶醉。

金黄色的菜花、绿油油的麦田、开着白花的荞麦、田间放牧的马儿,面对这色彩如此丰富、环境如此优美的画面,尽管天公不作美,还是抑制不了举起相机拍摄的冲动。

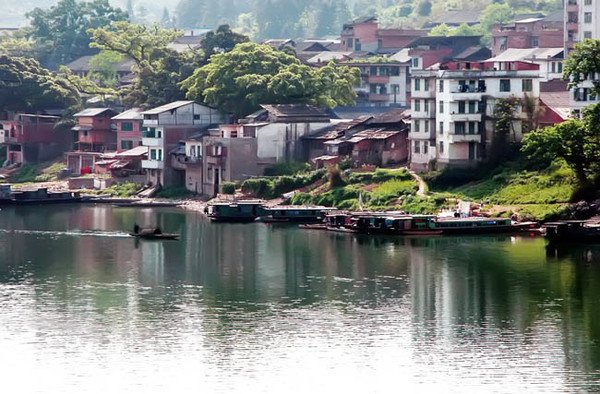

都柳江畔的村镇依山旁水,清晨,在透过薄雾撒向大地的柔软的阳光下,祥和宁静,如一幅幅天然图画。

在色如碧玉般的江面上,一叶扁舟划破水面,激起道道涟漪。

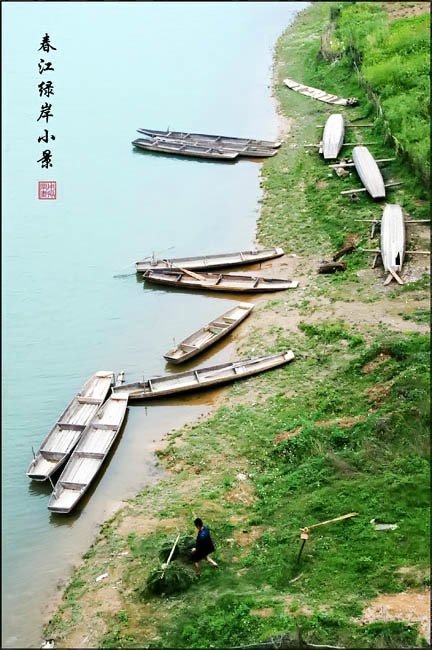

这幅《春江绿岸小景》图,使人产生不少思绪。

在小船上清洗薄膜,迎接春耕春种的到来。

江上修筑的拦河坝形成的水库里,被淹没在水中的树木已枯萎,系在树边的小船、养鱼的网箱,以及它们在水中的倒影,构成各种黑白的线条,多少带有一些诗意。

行进在321国道上,都柳江的水在路基下流淌,水面映着蓝天和白云的江,云在漂浮,水在流动。蓝天白云下的路边不时出现一棵棵古老的榕树,它们不知在这里屹立了多少年了,在夕阳金色的光芒下依然充满了生机。

加载更多

前行35公里,到达都江镇,翻越稹的后山坳,一个宽阔幽深的山谷映入眼帘,深谷两边树林青翠欲滴,谷底汇入都柳江的排长河像一条绿色飘带由西向东蜿蜒穿过。

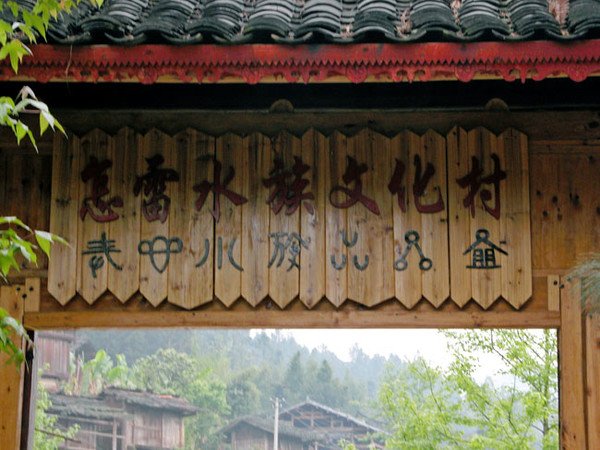

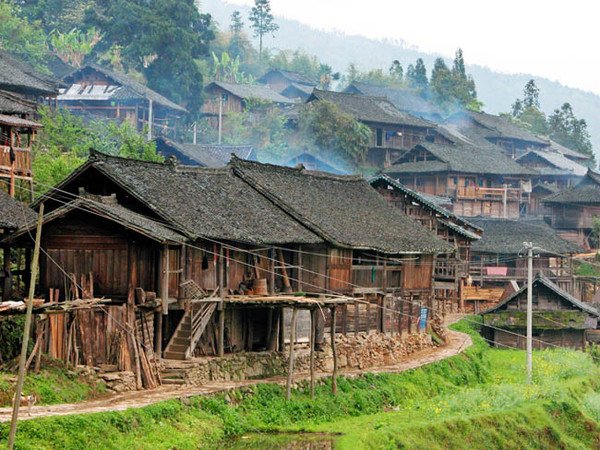

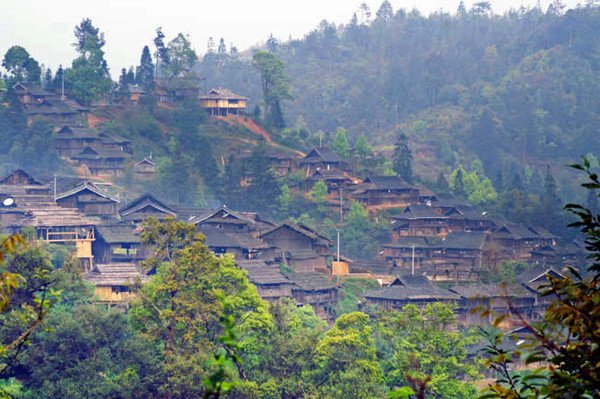

沿着图中的乡间盘山公路再前行六公里左右,来到怎雷水族文化村。该村处于都柳江与龙江上游分水岭的山脉中,东靠大山,西临都柳江支流排长河。据口述家族历史及祖坟墓碑记载推断,清康熙年间该寨先民迁居于此,约在清中期形成今天村寨规模。面积0.52平方公里,海拔约510—540米。全村现有221户,989人,韦姓占全村的98%。村寨倚山而建,分上寨、中寨和下寨,其间间 夹稻田和树林,上寨和中寨主要为水族村民居住,下寨主要为苗族村民居住。水族占65%,苗族占35%。日常生活中使用水族语言、苗语和汉语。在这里繁衍生息了300余年的水族、苗族同胞,至今仍保留和传承独有的典型文化特色,特别是200余栋民居建筑,多是从“杆栏式”木构建筑衍化而来的吊脚楼,保留了“杆栏”建筑的特殊营造印记,成为研究水族独特建筑风格的重要场所。其中百年以上“杆栏”民居有14栋,另有“杆栏式”建筑和禾仓111栋。是一个民族文化原生态保留得十分完好的水族村寨。

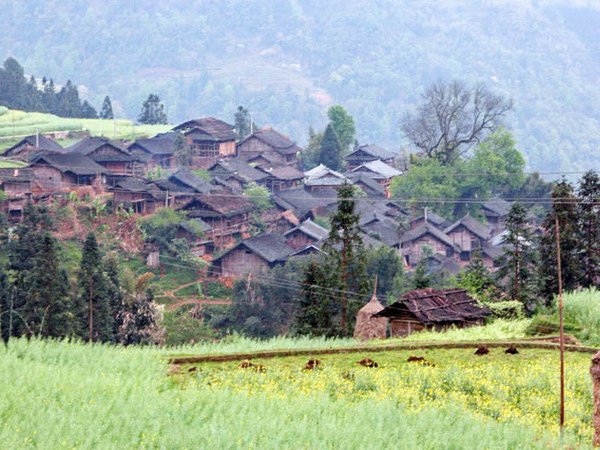

怎雷村寨依山而建,房屋高低错落、层次分明,整个村寨形似松散而又气韵相连,古朴而生动;完整保存着南方民居建筑样式——杆栏建筑,被国内众多研究专家誉为“中国民族建筑活化石”。

在清晨的绵绵春雨中,寨子内炊烟袅袅。

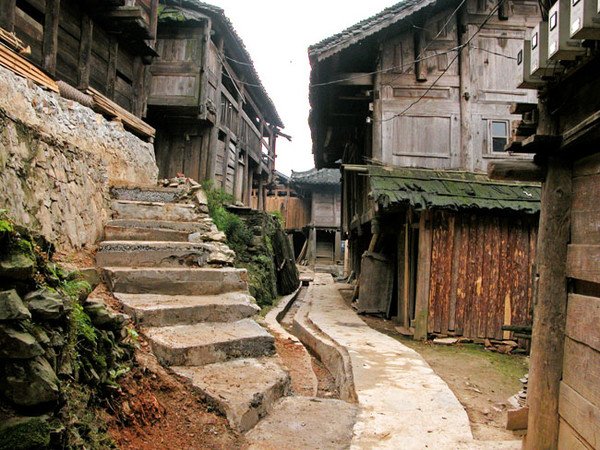

顶着朦朦细雨,沿着这条路走进上寨。

寨中显得非常宁静。

村寨依山而建,房屋高低错落、层次分明,整个村寨形似松散而又气韵相连,古朴而生动;完整保存着南方民居建筑样式——杆栏建筑,被国内众多研究专家誉为“中国民族建筑活化石”。

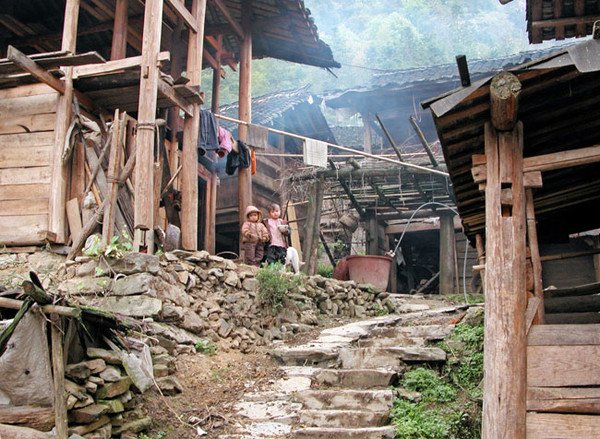

对于我们的到来,大人已熟视无睹,依然做着自己的事情,小孩们用好奇的目光打量着进寨的人。

怎雷村特别注重存放粮食的禾仓,当地水族有一种说法:不管有房、无房,都要先盖禾仓后修房”。禾仓建造方式与住宅基本相同,每家有一个以上粮仓。

水族女子的服饰颇具特色,其衣脚幅面窄小,岔高摆圆,花边为色泽明显的大万字和月季花;头上包白色或黑方格白布头巾,头巾收扎于颈后,形象古朴。虽然如今洗衣机已在大多数地方普及,寨中的水族妇女依然采用最古老的方式洗涤着衣物。

怎雷的民间工艺精美。剪纸主要是为刺绣而制作的底样,花样繁多,纤巧秀丽,主要纹样为龙、凤、麒麟、鹿以及花鸟鱼虫等。马尾绣是水族独有的一种刺绣形式,其以白色马尾为里,外缠白丝线,再用彩色丝线,将其钉绣在背扇等物件上,组合成各种图案,呈现出浅浮雕效果。这是一个在家中用古老的织机编织着彩带的妇女。

加载更多

在贵州地图上,黔东南苗族侗族自治州南部的从江县恰好位于全省的东南角,贵州与广西交界处。都柳江自西向东流过,两岸青山夹江对峙,从江县城就建在山与水的间隙,形成狭长而起伏的城区。都柳江不但曾是交通要道,还是民族大迁徙的走廊。在从江这座江滨小城,无须走出城区,抬起头就能望见附近山寨里的七彩鼓楼。这种形似巨杉的奇特建筑为侗族所特有,并被视作侗乡侗寨的标志。从江的侗族文化格外厚重,投入旅游开发的景点也大多为侗寨,但其中最赫赫有名的却是一个苗族部落-----岜沙。

岜沙苗族部落仅2000余人,分住在贵州省从江县都柳江边的月亮山中,由掩没在茫茫然林海之中的5个寨子:大寨、宰庄、王家寨、宰戈新寨和大榕坡新寨组成。时至今日,岜沙苗族部落依然与现代文明有些格格不入,它总是与“净土”、“神秘”、“原始”、“原生态”之类的词语形影相随,岜沙人世代传承的习俗与信仰则带有几分神奇的色彩:枪不离身的男人、古代武士的装扮、崇拜太阳的部落、奇特的成年礼、爱护树木的传统、生死轮回的观念、神奇的祖母石……。

三年前的3月29日清晨,我们自从江县城出发,驶进321国道边的岔道,经过7公里的连续爬坡山路之后来到岜沙。岜沙在苗语中意为“草木繁盛的地方”,走进岜沙,随处可见茂密的森林。他们以稻作为主,狩猎为伴。这里箐黑林密,鸟道蚕丛,具有很强的隐蔽性,千百年来极少有外人进入。岜沙村不大,村寨建于山粱坳口及面向都柳江一侧的半坡上。村寨木楼古朴、简单;四周则为密林环绕,环境幽雅。在淡淡的晨雾之下,公路边的岜沙大寨透着那神奇的氛围。

在通往大寨的路边,两个岜沙苗族儿童玩耍着用木头制作的“三轮车”,虽然工艺有些粗糙,但这辆车包含着多少他们父辈的爱,同时也可看出岜沙人的智慧。

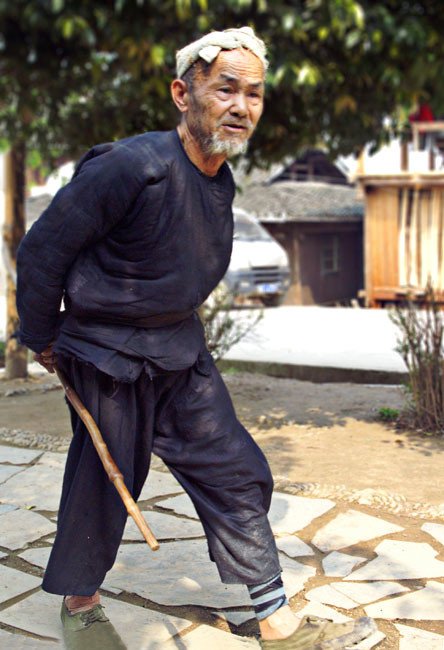

一个岜沙老人走过,他的脸上布满了岁月的沧桑。

宰戈新寨则紧挨着大寨,也离公路不远,从公路上下去,要经过这绿树之中的小门。

宰戈新寨建在森林包围的山坡上。

进入寨子的路是这样的宁静。

路边上有不少木制的粮仓和晾晒农作物的木架。

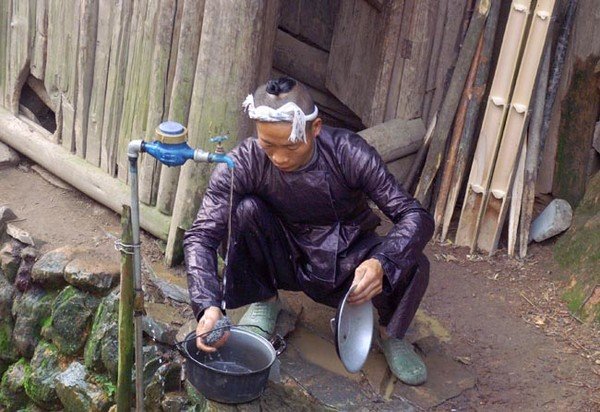

一个岜沙男子在用自来水清洗饭锅,他是岜沙苗族男子的典型装束。岜沙男人非常重视他们的发髻,发髻在岜沙苗语中称为:“户棍”,是男性装束中最重要的性别标志——剃掉男性头部四周大部分的头发,仅留下中部盘发为鬏髻,并终生保持这种发式。据说,这种装束是从蚩尤老祖宗时代传下来的,也是迄今为止在中国所能见到最古老的男性发式。曾有日本民族、民俗学家寻根来到黔东南,岜沙人还引起了他们浓厚的兴趣,因为日本的武士装束和岜沙人的装束几乎没有二样,所以有人认为日本人的祖先是岜沙人。

这个瓦堆上晾晒的应当是岜沙妇女的饰物。

一个岜沙苗族姑娘站在屋旁微笑。岜沙妇女着装也极为精美,衣裙上古香古色的刺绣图案,在节日庆典时,配以银项圈、手镯,十分耀人眼目。

加载更多

评论(0)

写评论...