冉牟墓

集安冉牟墓是高句丽贵族墓葬,也是集安代表性文物遗迹之一。曾名牟头娄墓。位于集安城区东北12公里处好太王镇下解放村。

墓有陪葬墓1座。冉牟墓为截尖方锥形封土石室墓,周长70米,墓堆残高6米。墓内有前后两室,中有甬道相通。墓道、甬道及两墓室四壁均用整齐 的石材砌成。两墓室构造各异,前室为覆斗式,后室为抹角叠涩两层,然后封石盖顶,左右壁侧各置一石棺床。墓道、甬道、墓室内均存有壁画。前室呈横长方形,左右壁侧各置一石棺床。最为珍贵的是前室正壁梁枋上有墨书题记,全文均为汉字,800余字,仍可辨识者350余字,题字为隶书,有汉简书法风格,工整流畅。是受过冉牟先世恩惠的奴客牟头娄(其先祖曾官至“大兄”)为主人撰写的墓志。全文记述高句丽建国神话和牟头娄在外供职,未能赴丧,不忘冉牟之恩德等等。是仅次于好太王碑的长篇文字资料,对于研究高句丽的历史具有十分重要的价值。2004年,该墓被列入《世界文化遗产名录》。

与其他高句丽贵族壁画墓不同的是,墓室内为一片洁净的白色,不见绘画痕迹,也不见任何色彩。却有气势雄伟的书法作品。尽管时光漫漫,可辨认文字已不到一半,但那些幸存的墨宝,仍向今天的人们讲述着墓主人的故事。

1935年此墓被倭奴发现,并根据墓室墨书题铭刻有“牟头娄”而称之为“牟头娄冢”。这些书题写在正壁梁枋上,正文79行,每行10字。纵横间以界格,另有题首2行,总计81行,全文800余字。现可辨认的文字350余字,为有汉简风格的隶书,工整流畅,是目前发现的高句丽遗留下来的仅次于好太王碑的文字资料。对研究高句历史及文化艺术具有重要的价值。

此墓是高句丽壁画墓中绝无仅有的,是珍贵无比的文化瑰宝。全文:

大使者牟头娄口口奴客

文口

1.河泊之孙日月之子邹牟

2.圣王元出北夫余天下四

……………………………

……………………………

牟冉墓碑文(网上图片)

牟冉墓碑文局部(图片来自马洪(鲜为人知的牟冉墓志))

牟冉墓志局部(图片来自马洪(鲜为人知的牟冉墓志))

根据题记,墓主人为冉牟,他的先祖曾跟随高句丽始祖邹牟(朱蒙)。官至大兄。据《周书•高句丽传》,大兄为高句丽官爵中第三等级,墨书题记是客奴牟头娄所写,他受冉牟的指派,为墓主人写了墓志铭。墓志叙述了高句丽开国和建都,讲邹牟“元出北夫余”,系“河泊之孙,日月之子”。这与好太王碑记述完全一致。之后,记叙奴客牟头娄在外供职,未能赴丧,甚感悲哀,以此不忘冉牟恩德等等。

墓志的文字为具有汉简风格的隶书,高句丽作为中国北方边疆地方政权,一直以来臣属于中央政权,即使是在南北朝时期,国家处于分裂状态。高句丽政权仍隶属北朝政权。因此,必然受到中原主体(汉)文化的影响,所以墓志的文字仍是当时通行的字体。北朝书法,据钟明善《中国书法史》可分为三类。其一,方笔斩载,结良扁方紧密,为魏碑;其二,用笔方圆兼备,体势渐趋方正,且时见纵势者;其三,用笔杂揉诸法,结体多变者,此为隶书。但牟冉墓志并不是全篇隶书,有的字带有隶书的波挑和掠笔;有的字则迫于楷书;有个别字还杂夹带草书。反映了文字变革时代的特征。冉牟墓魏甘露元年的《譬喻经》、西晋元康六年的《诸佛要集经》等相似,应归为同一时代的字体。

冉牟志是直接书写在墓壁上,这样书写难度很大,能写得如此自如洒脱,表明书写者非一般工匠,应是具备较高书法造诣和功力者所书。以高句丽人的文化水准恐难以达到。大概率是逃难到高句丽的汉人知识分子所书。

纵观中国早期书法,多以碑刻形式传艺而墨迹,能传至今,实为不易,殊为珍贵。好太王碑其书法已传于世,而冉牟墓志,多年来只限于高句丽学术范围内。

根据题记“还至罡上好太王圣地”等语句判断。牟头娄应生活在高句丽好太王或长寿王时期,即公元五世纪初,这幅墨书题记,在高句丽壁画墓中,以长卷书法代替壁画的情况,绝无化有,具有极高的文化艺术价值。此外,它是仅次于好太王碑的记述高句丽史的文字资料,对研究高句丽历史具有十分重要的价值。

附:冉牟墓简介

冉牟墓,原名“牟头娄墓”。位于洞沟古墓群下解放墓区南部平原上,西距下解放村500米,北距辑青公路约100米,墓西10米处还有一座陪葬墓。

1935年倭奴曾次盗掘冉牟墓,据墓室墨书题记“牟头娄”而称之“牟头娄冢”。1963年以后,辑安文管所多次进行加厚培土,维修墓门等保护性工作,1978看对墓专刊自动封护。

冉牟墓为截尖方锥形封土墓 ,周长70米,,封土高4米,言论自由南偏西55°。墓为前后二室,中有甬道相通。墓道、甬道、前后二室在同一中轴线上,墓道、甬道及两墓室四壁均用整齐的石材砌成,遍涂白灰,两墓室顶部构造各异室为复斗式;后室为抹角叠涩两层,然后封石盖顶。

冉牟墓最为珍贵的是正壁上有墨书题记。

三室墓

位于辑安东北1.5公里禹山南麓太王乡禹山村五组的农田中。此墓早年被盗。系由三个墓室组成,故名。三室墓,墓门西向,三个墓室由甬道相连,布局呈串连的曲尺状。

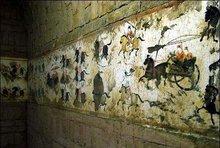

墓室第一室略大,墓道在西壁正中。墓室呈正方形,四壁微向内倾,在四壁之上作六层平行叠涩,再筑两层抹角叠涩。其上用两块长方形的石板并缝盖顶。第二室位于第一室之北,藻井结构与第一室相同,只是平行叠涩四层。第三室位于第二室之西,大小、结构与第二室相同。三个墓室均用石材垒砌,然后通抹白灰,上绘壁画,墓道门口左右各画守门人,裸上身,右面已残缺。一室绘墓主人家居宴饮、出行、狩猎和攻城,尤以攻城图最为生动。攻城图画于北壁,有2武将甲胄甲马举槊战于城前;城上1人状甚怯懦,扶墙向外探视;2士卒滚地厮打。二室东、南、北三壁各绘l力士,双腿曲蹲,两臂托架;西壁绘1戴盔披甲的武士,双手各执剑戈,睁目张髯而立。藻井绘四神、飞廉、仙人、日月星辰等。三室东、西、北三壁均画1人托梁。画法古拙,内容丰富,色调浓重,别具一格。据壁画分析,墓主人是统治阶层中的一员武将。其年代约为五世纪。当属高句丽壁画墓由中期向后期转变的阶段。对研究高句丽的墓葬形制和建筑、绘画等都具有较高的价值,是洞沟古墓群著名壁画墓之一。

禹山墓区

禹山墓区三室墓

出行图

魏晋时期,玄学盛行,由玄学引起的出游之风气极盛。士要出游,佛家和道家要出游,平常百姓也要出游,使身心融入大自然,自然应是人性,也是人类追求的最高境界。在这种思潮影响下,出现了竹林七贤,出现了陶渊明,出现了谢灵运,出现了葛洪等众多出游名士。而这种出游风气必然会影响到同时期的高句丽社会,因此,高句丽墓室内出现出行图也不足为奇了。

三室墓 第一室南壁 出行图

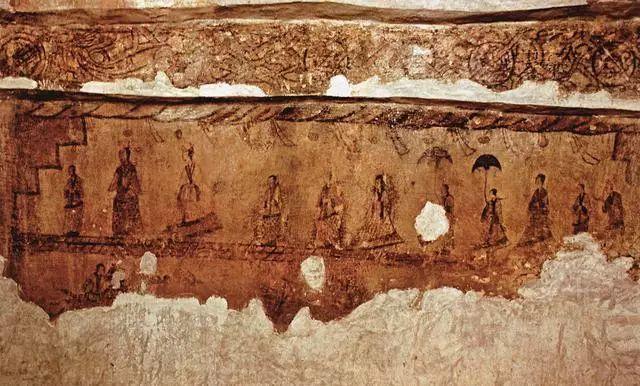

出行。三室墓第一室南壁绘有完整的出行图,由于壁画浸漶严重,有很多画面已无法辨认,但整个出游队伍尚可辨认清楚,图上共十一人,前面两个引导男侍、男主人、男主人后面是两个待者高兴佯傘,打傘者后面为为贵夫人,贵夫人后面还有两个待者。从画面上已经无法确定出行图的季节。

在查相关高句丽壁画时,总是能看到一张高句丽出行图,但仍没有找到此图的出处是那里。想想还是将此图放在三室墓贵夫人出行图后,此图不论是画面的清晰度还是画面内容都比三室墓贵夫人出行图艺术性要高。

出行图(网上图片)

出行图(网上图片)

从贵夫人出行图想起敦煌莫高窟156窟张仪潮统军出行图,张仪潮统军出行图其出行队伍要比高句丽贵夫人出行图声势浩大得多。

张仪潮统军出行图(网上图片)

同样是贵夫人出行,大唐盛世下虢国夫人游春图比高句丽贵夫人出行图雍容华贵得多。

虢国夫人游春图(网上图片)

攻城图

战争和扩大疆土是高句丽生活中的重要内容,在高句丽七百余年的历史中,几乎是在战争中渡过的。双方将军身披铠甲,头戴兜鍪(móu盔),战马也披着铁甲,兵刃相加。双方的步兵也扑打在一起……。

第一室北壁的激动人心的攻城画面,一条宽大的曲折的城墙画面分开,城垣高大曲折,城墙有城门和角楼。城内可见屋宇和人员,城外一片开阔地,二队人马刀枪相交、兵对兵、将对将,大开杀戒;右侧有两个骑马将军跃马挥枪正在酣战;两将军身披铠甲,头戴兜鍪(móu盔),战马也披着铁甲,兵刃相加。双方的步兵也扑打在一起。前面的将军右手持枪,左手策马,向城门奔去,侧身回首注视后面追来的将军,面露惊恐,似为敌方将领。战马奔跑。以至将军背后的缨球长旗随风飘舞,后面的将军紧追不舍,跃马扬刀,大有获胜之势。两匹战马一红一黑,身披甲胄,首尾相及,一场激战被描绘得淋漓尽致。而画面上部,城墙脚下,两个步卒相互厮杀,而此刻城墙上有一人扶墙向下窥视,他也可能是城内最高指挥官在了解双方战况?想战胜敌人的方法?而用两个步卒代表双方军队的千军万马在厮杀,尤如京剧主将后面二个打旗的代表千军万马一样,这种以一代万的表现方法,都是神来之笔。整个画面的气息及胜负十分明显,前面持枪逃向城门的将领,应是敌方主将,后面跃马枪刀的将军应是墓主人。而城上窥视者见已方将领失利,面露惊慌。这些细节壁画描绘的极其生动,可惜时光将这一切带走了,只留下墙壁残存的少量壁画在讲述着这场惊心动魄战争情节。

加载更多

评论(0)

写评论...