小城青州,居然有着全国唯一一座县级的“国家一级博物馆”!这样的“独一份儿”,一定是有什么不得了的原因的。缺少了省级博物馆中大量顶级国宝的加持,依然能成为一级馆,可见它“不得了”到了怎样石破天惊的程度。

1996年,咫尺之遥的青州龙兴寺遗址上,一大批璀璨耀目的彩绘佛造像意外出土,年代横跨北魏到北宋。这次发掘不仅直接拿下“全国十大考古发现之首”,更成为了“20世纪100项重大考古发现”之一。

中国佛造像的最高水准,出现在北齐。北齐造像的巅峰,就在青州龙兴寺。

不仅如此,龙兴寺更是北齐“曹衣出水”风格留存至今的唯一石雕范例。

仅从单体造像上看,无论是佛造像的艺术水准,还是发掘数量之多,龙兴寺佛造像都绝对是冠绝海内的,甚至超越云冈、龙门等石窟群,其中北朝佛像的艺术水平更是远超其他地区。也正因如此,这批佛像的“入驻”,直接造就了县级博物馆中唯一的一座“国家一级博物馆”。

那些残损的背屏、断折的手指和碎裂的莲瓣,围簇着佛像穿透生命的眼神和笑容,好似白裙子上的一块蚊子血,曾在发掘之初让无数考古人员与文物爱好者遗憾不已。然而,很快他们便打消了这个念头。因为他们惊讶地发现,这些佛像在最初封存地下之时便已经处于缺损状态了。在出土碑刻上,这批佛像的身份被揭露出来:原来是宋代僧人为积累功德,收集了前朝的破损佛像,集中进行了掩埋。它们以不同的姿势品尝过失去的苦涩,却在千百年之后因这份残缺而散发出摄人心魄的光彩。

最近火爆全网的“二舅”,总让我想起一个曾以苦难作为极端快乐的时代。

历史上的南北朝,曾是个无比辉煌的佛国世界。佛教自东汉从天竺传入中国,初兴于十六国后赵时期,在北魏、东魏、北齐时期达到鼎盛。北魏孝文帝迁都洛阳,造就了伊阙龙门宾阳三洞的辉煌。东魏的迁都,又让邺城逐渐取代洛阳成为北方地区的佛教中心。那时候,从世界的每个角落前来游历参访的高僧络绎不绝。后赵的统治者石勒、石虎笃崇佛教,邀请天竺高僧佛图澄在邺城讲学,一时全城轰动。我国现存最早的伾山大佛,著名的红螺寺、圆融无碍禅寺等寺院,便是出自这位高僧之手。

那是个全民疯狂的时代,也是个全民噤声的时代。城中,寺庙高塔林立,殿堂楼阁耸峙,高僧被顶礼膜拜,信众皆跪跽臣服,一卷经书描净土,千佛罗汉众生渡。《续高僧传》卷十中,记下了北齐时期邺城佛教讲学的盛大场景:“属高齐之盛,佛教中兴,都天下大寺,略计四千。见住僧尼,仅将八万,讲席相距,二百有余,在众常听,出过一万。”可这样的歌舞升平,却伴随着一个残酷到近似畸形的社会现实:社会分崩离析,中原杀戮四起,抬头仰望,城墙障了视线,只剩下城头变幻的大王旗。对于生存在绝对统治下、无力反抗的劳苦大众来说,佛祖嘴角的那一抹浅浅的微笑,便成了唯一值得攀握的希冀。

这是魏晋南北朝特有的精神状态,一种远比如今的“精神内耗”更为残酷的无力感。那一时期的佛像和雕刻中,存留着大量描述极度肉体痛苦的题材,比如“割肉贸鸽”、“舍身饲虎”、“五百强盗成佛”等等。在激昂、狂热、反理性的图像面前,佛像宁静的那抹微笑反而被渲染得更加神圣与智慧。如同黑格尔在论欧洲中世纪宗教艺术时说,“把苦痛和对于苦痛的意识和感觉当做真正目的,在苦痛中愈加意识到所舍弃的东西的价值和自己对它们的喜爱。”这境界看似跳脱尘世,却也毫无疑问是最黑暗的时代的产物,它压抑了所有理性反抗的可能性。

由古至今最伟大的艺术,往往是权力裹挟下的产物。无论云冈、龙门铺叠成山的色彩,还是盛唐的贬谪诗与子陵的空钓台,若是没有背后尖兵铠甲的包裹,是无论如何都不会被铭记千年的。

只是,文化政治是堵碎砂砌成的高墙,稍有风吹草动便轰然倒塌。北周武帝灭掉北齐后,开始在北齐境内大力推行灭佛运动。“融刮圣容,焚烧经典”,火光过处,寺塔焚毁,佛像破碎,经书禁锢,僧众散尽。历史上四次灭佛运动中的后三次,尤其是唐武宗那一次,对青州的佛教艺术造成了毁灭性的打击。曾任山东省文物局副局长的张从军教授说,“青州龙兴寺出土的众多残缺造像,为这次灭佛对青州佛教的毁坏做了最好的注脚。”那些属于一个时代的、平静又触目惊心的微笑,从此沉埋地下,直到几百年后的一个午后,被另一位僧人重新捡拾,在龙兴寺地下埋成宝藏的样子,等待着与千年后的人们再次遇见。

又想起洛博中那块佛面残缺的微笑。或许我们永远无法确知它原本的样子,但这样的残缺又给了艺术想象力和时代洞察力以最宽厚的温床。正如有人在面对它们时发出的感慨:“在这些星辰般的碎片里,看到了人类在苦难中前行的脚步。我们哭着降临世界,却可以笑着走向永恒。”

加载更多

少有人知的是,青州龙兴寺这批佛造像,是著名的“曹衣出水”雕刻风格在中国的唯一实例,尽管它在书画和文遗圈几乎人尽皆知。

在佛教信仰滥觞中华大地的魏晋南北朝时期,一代大师曹仲达乘佛教艺术东渐之风而创造出“曹衣出水”,线型受古印度犍陀罗、笈多佛像“湿水衣褶”的影响,线性则与顾陆的“高古游丝描”并行。因此有人不无戏谑地调侃道:“曹衣出水”,出的其实是恒河水。

然而,对佛造像的演进过程稍有了解的人,便很容易察觉到一个极不寻常的现象:青州龙兴寺佛像的演变并没有遵循佛教造像的正常演变轨迹,而是在某个时间点上来了个空前的“大反转”。

从云冈,经由响堂山,再到龙门,佛像本应从胡人高鼻深目、丰满圆润的湿衣风格,逐渐转向汉人的瘦骨清像与褒衣博带,并在盛唐最终演变为“吴带当风”的飘逸灵动。然而,龙兴寺造像并未承袭伊阙龙门。其中年代较早的北魏造像,还乖巧地刻画了瘦骨清像、褒衣博带的汉人形象。可到了北齐,却一反常态,仿佛一夜之间毫无过渡地重新“胡化”了,衣服变得贴身而轻薄,甚至只用寥寥几笔勾勒出大致的轮廓,面容也不再清秀,而是重回胡人典型的敦厚之躯与圆润面容,简直像是曹仲达亲手雕刻出来的。

曹衣出水风格的大胆与奔放,在这些令人啧啧称奇的北齐造像上史无前例地展现出来:它们或在躯干上直接刻画衣纹,或是完全用肌肤轮廓显现人体的优雅之美。有几尊佛像甚至只在手腕、足踝处浅刻几道象征性的衣纹,乍看上去几乎就是赤裸的。牛津大学莫顿学院院长罗森女士看过这些佛像后,激动地说:“世界美术史应该重写,因为龙兴寺佛像完全可以证明,中国的雕塑艺术比欧洲文艺复兴时代的雕塑要早得多。”

或许是某种巧合,又或许有着什么特殊的原因,驼山上那尊年代同属北齐的山体巨佛,被工匠特意雕凿了独属男性特征的喉结。在佛教汉化后日益柔美和女性化的大背景下,这一举动也同样标志着某种“逆反”与“回归”。

对仅出现于青州的这一现象,学者给出的解释是:青州虽居北方,却曾被东晋、南朝宋等南方政权统治了半个多世纪,因而在佛教传播过程中走了一条不寻常的路线,造像风格也出现了跳脱与倒退。

但无论是何种风格,龙兴寺佛像都有一种共同的特质:坚毅与温柔并存,洒脱与悲悯糅合。这使得它们既有着某种超脱天地的成熟,又带有些孩子般的纯真与稚气。全程参与了龙兴寺遗址发掘工作的老文博工作者夏名采不止一次地说:“有几尊断臂的观音菩萨,出土时静静地躺在地窖里。人们都说维纳斯漂亮,我看她们比西方的维纳斯更漂亮。”

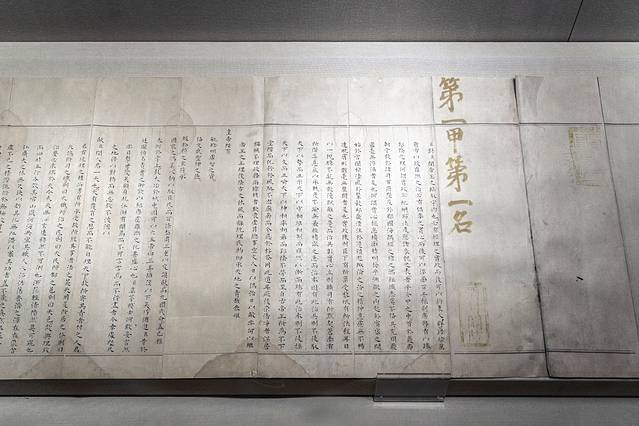

当然了,除了这些佛造像外,馆中还藏有状元卷、铜甪端、东汉男女玉人、东汉“宜子孙”玉璧等顶级文物。

最容易被忽略的,便是博物馆门口的两座石狮子。它们同衡王府石坊、偶园以及院内的铁鹤与铜钟等一样,是明代衡王府的遗物。存世百余年,流转七王的衡王府,如今仅剩这些零散残缺的物件,散落在青州的大街小巷。

其他几个展馆中,还陈列着一些有趣的宝物,一一细数:

一只胖胖的独角兽,名叫「甪端」。

这是件明代的香炉,但神兽却并不是常见的狻猊。

它最标志性的即是头上那只角,比较容易辨认。甪端原本是古代的奇珍异兽,后来身份越传越神奇,也被并入一些非主流版本的“龙之九子”中。

佛像中的「顶级美人」,她简直是温柔的代名词。

这尊北齐蝉冠菩萨不仅容貌美得惊为天人,更是因头冠上的“蝉”元素而极其珍贵。

蛰伏多年、只为几天歌唱的蝉,在古代是生命轮回的代表符号。但在石造像上,这种元素相当稀少,全国仅有两尊,分别藏于山东博物馆和青州市博物馆。

这件绝美残像的离奇身世,超出你的想象!

两件残缺佛像,相隔多年,先后被送到青州博物馆库房中。一件是被查获的散失文物,一件是原南阳城西城墙根出土的“根正苗红”的文物。它们的入库已相隔多年,分开更是不论许久。

神奇的是,又过了将近20年后的2017年,博物馆文保科的工作人员突然“灵光一闪”,觉得有两件残像的花纹颇为相似,遂将它们拼合在一起。

1500年时光,在破碎许久后,以不可思议的方式“破镜重圆”!

一只熠熠生辉的大嘴神兽,一时间看不出是什么文物。

这居然是件金环首!剑身历经桑田,已锈蚀不见,只剩这只金环首,用金色的光泽诉说着它曾经的不可方物。难以想象这把剑的原型,究竟美到何种地步!

加载更多

【详细地址】

山东省青州市范公亭西路1号,范公亭公园旁。

【开放时间】

09:00 - 17:00,周一不开放。

【门票信息】

无需门票,但尽量提前预约,以免因约满产生不必要的麻烦。

【游玩时间】

1-2小时即可,博物馆不大,基本上最大的部分就是龙兴寺窖藏佛造像馆,赶时间的游客可直接奔赴二楼,只参观此馆。

【周边景点】

青州的文物古迹,主要有青州博物馆的龙兴寺佛造像、驼山石窟、衡王府牌坊、偶园(原衡王府东花园)、部分老街、老槐树、万年桥等,景点之间距离不远,中间的青州古城内夹杂着大量仿古建筑。

本文图文作者均为“最笨旅行家石头”,首发于途鸦公号,版权所有,请勿搬运。

(约稿参考简介详询)

评论(0)

写评论...